Галантные бакланы

Галантные бакланы

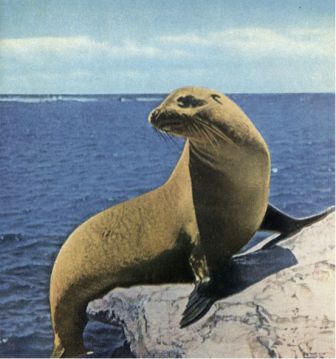

Я сидел перед гнездом одной из самых редких на земле птиц, представляющей собой огромную ценность для науки. С моря доносился шум прибоя у мрачных скал Нарборо. В бухте грелись на солнце морские львы, на белой от гуано скале теснились морские игуаны. Но на сей раз мое внимание привлекали не они, а две пары странных птиц, свивших себе гнезда на голом камне. Эти невысокие, почти плоские сооружения были построены из морских водорослей, скрепленных высохшим гуано. Вокруг гнезд декоративно желтели морские звезды, тут же лежали два свежих пучка морских водорослей. В этих нехитрых гнездах сидели птенцы: в ближайшем ко мне — один, а в том, что подальше, — двое. Уродливые существа, покрытые темно-коричневым пухом, с длинными шеями, крохотными обрубками крыльев, черными как смоль утиными лапами, с такой же черной почти лысой головой и длинным изогнутым на конце клювом. Они лежали, почесываясь, в тени, которую отбрасывала на них своим телом взрослая птица. В ней было что-то от пресмыкающегося. Приземистое туловище темно-коричневой расцветки опиралось на черные утиные лапы. Хвост был короткий и растрепанный, шея змеевидная. Поражали глаза, совершенно необычные для птиц, — зелено-синие. Темный клюв, длинный и массивный, не отличался от клюва европейского баклана. Самым замечательным в баклане были, конечно, крылья. С виду обыкновенные, покрытые маховыми перьями, они были смехотворно малы по сравнению с крупным туловищем, не достигая и трети его длины. Крылья имели жалкий вид. Многих перьев недоставало, другие отрасли лишь наполовину. Словом, для полета они явно не были пригодны, но зато прекрасно выполняли роль своеобразного зонтика: тень от них закрывала птенцов от солнца.

Да, то что я увидел в тот день, сегодня мне кажется неправдоподобным, и все же это была реальность. Я сидел перед гнездами нелетающих бакланов, птиц, близких к вымиранию в наши дни. Эта птица, обитающая ныне только на Нарборо и на противоположном берегу Альбемарля, служит последним доказательством того, что пернатые, живущие на острове, где у них нет врагов, могут без ущерба для рода утратить способность к полету. Другие известные примеры — гигантские гагарки наших северных островов и дронты Маврикия. Но и первые и вторые давно вымерли, а дни нелетающих птиц Новой Зеландии уже сочтены.

Взрослые бакланы терпеливо, лишь изредка почесываясь, стояли под знойными лучами солнца. Мне тоже было невыносимо жарко. Время от времени птицы явно от скуки затевали ссору и угрожающе стучали клювами, склонив голову в сторону соседа, но расстояние между гнездами ровно в два раза превышало длину их шей, и тут уж, как ни старайся, все равно не дотянешься. Да и спор был не очень серьезный, он производил впечатление некоего установившегося ритуала, своего рода формальности, пользуясь которой каждый напоминал соседу, где проходят его границы. Сначала бакланы угрожали и мне, но вскоре успокоились. Может быть потому, что я не умел так же хорошо стучать в ответ.

Немного погодя я, видя, что бакланы продолжают стоять в прежних позах, уже собрался было уходить, как вдруг в одном гнезде птенцы зашевелились, вылезли из-под крыла своего родителя, вытянули шеи кверху и быстрыми движениями клювов забарабанили по его глотке. Птица сначала попыталась уклониться от малышей — она поднялась и отогнула голову назад, но те забарабанили еще энергичнее. В конце концов это раздражение вызвало у баклана рвотный рефлекс. Казалось, что его тошнит. Он давился, давился, и вдруг широко раскрыл клюв и нагнулся вперед. Птенцы только того и ждали. Тот, что побойчее, буквально всунул всю голову птице в глотку. Когда через некоторое время птенец вытянул голову наружу, он делал энергичные глотательные движения и с его клюва свисало щупальце наполовину переваренной каракатицы.

По всему виду взрослого баклана было ясно, что теперь он не прочь был бы отдохнуть, но второй малютка тоже жаждал получить свою порцию. Лишь накормив птенца, птица встряхнулась и снова приняла вертикальное положение. Три четверти часа протекли без всяких происшествий, если не считать того, что я медленно, но верно поджаривался на солнце. Мне придавал силы только пример не теряющих бодрости килехвостов, здесь особенно темных. Огнедышащая жара была им, видимо, вовсе не в тягость. Я поймал нескольких ящериц и успел схватить за хвост красивую галапагосскую змею шоколадного цвета в тот самый момент, когда она у моих ног собиралась юркнуть в расселину. Я сунул ее в мешок с ящерицами. Десять минут спустя заглянул внутрь. Змея заметно потолстела, а ящериц стало меньше. Одну змея проглотила полностью, вокруг второй уже обвивалась кольцами, а голову зажала в пасти.

Прошло не меньше часа, прежде чем у бакланов возобновилось движение. Взрослая птица внезапно закинула голову назад, так что ее клюв нацелился на небо, и низким голосом завела: «Кро-кро-кро!» Крылья она слегка расправила, хвост распустила веером и приподняла. Ей ответил с берега таким же глубоким «кро-кро-кро!» баклан, промокший до костей: он неподалеку от гнезда только что вылез из воды. Держась прямо, с гордо выгнутой шеей, он зашагал прочь от прибрежной полосы. В клюве болтался пучок водорослей. Подойдя к гнезду, он низко поклонился и с «кро-кро-кро!» передал зелень охранявшей птенцов птице, как если бы это был букет красивейших цветов. Та взяла водоросли и бережно опустила у своих ног. Тем временем пришелец, встав поодаль, широко расправил крылья, с тем чтобы просушить их на солнце. Через пять минут, однако, он снова подошел с поклонами к гнезду и церемонно вручил птице поднятую с земли веточку. Птица, сидевшая в гнезде, так же церемонно приняла ее, осторожно положила на край гнезда и только после этого покинула его. Отряхнувшись, она поспешно заковыляла к берегу и там с явным удовольствием скользнула в прохладные волны. На целый час или даже больше она была освобождена от домашних забот.

Я провел на этом месте целый день, и всякий раз не переставал дивиться поразительному приветственному церемониалу, принятому среди птиц. Самцы и самки не уступали друг другу в галантности. Каждый, приходя в свое гнездо, обязательно приносил с собой клочок водорослей, веточку или красивую морскую звезду.

По наблюдениям ученых, занимающихся сравнительным исследованием поведения животных, приветственный ритуал довольно широко распространен среди пернатых и играет важную роль в их взаимоотношениях. Дело в том, что многие птицы с трудом опознают своего партнера на расстоянии. Поэтому та, что подлетает к гнезду, должна дать знать о своем приближении и тем или иным способом выразить свои дружественные намерения. Кваква еще в полете посылает традиционное приветствие, иначе партнер не пустит ее в гнездо. Даже собственные дети не признают ее.

Приветственные жесты символизируют приближение друга. Белая цапля в радушном поклоне вытягивает шею далеко вперед, серая цапля поднимает ее свечой к небу, аист откидывает до предела назад, так что голова касается спины, и щелкает клювом. Разные как будто формы приветствия, но всем им присуще одно: шея вытянута, что говорит о мирных намерениях, тогда как при нападении она изогнута в форме буквы S. Очень агрессивная чайка обыкновенная, чья голова словно бы облачена в грозную темную маску, при встрече с партнером поворачивается к нему затылком, чтобы не смотреть на него, ибо смотреть — значит угрожать.

По сути дела, поведение птицы можно сравнить с действиями воина-массаи, втыкающего перед гостем свое копье в землю. Мы повторяем тот же жест, когда берем ружье к плечу, то есть приводим его в положение, из которого нельзя выстрелить, или когда пожимаем друг другу руки: протягиваем раскрытую правую ладонь, показывая, что она свободна от оружия. В старину было принято в аналогичных случаях снимать шлем. Отсюда идет наш обычай приподнимать при встрече шляпу.

Чтобы выразить своему партнеру дружеские чувства, многие птицы производят действия, необходимые при попечении о птенцах. Принося материал для постройки гнезда, баклан как бы говорит: «Мы будем вместе строить гнездо».

В этой связи мне вспоминается один, казалось бы неприметный, но памятный случай, происшедший на биологической станции Вильхельминенберг около Вены. Отто Кениг, основатель и руководитель станции, привез с озера Нейзидлер-Зе серых цапель. До тех пор мы имели дело только с птенцами, взятыми прямо из гнезда, которые легко позволяли себя кормить. На этот раз цапли, уже, очевидно, взрослые, отказывались от пищи и бросались на нас, норовя клюнуть. И тут Кенига осенила мысль. Он принес камышинку и протянул цаплям. Одна кинулась было на Кенига, но вдруг, словно споткнувшись обо что-то, остановилась, бережно взяла камышовую метелку и опустила ее перед собой. С тех нор она стала ручной. Значит, птица правильно восприняла благожелательный жест, который Кениг подсмотрел у цапель на воле: ухаживая за самкой, самец обязательно приносит ей стебель камыша.

Самец крачки преподносит своей избраннице в качестве свадебного подарка рыбу, по-видимому в знак того, что будет усердно о ней заботиться. А пара шимпанзе, испытывающих нежные чувства, перекладывают изо рта в рот кусочки пищи.

Исследователи Ротман и Тойбер полагают, что в этом символическом кормлении следует искать происхождение поцелуя.

Всем без исключения животным обряд приветствования помогает избежать враждебных выпадов со стороны сородичей, в том числе хорошо знакомых и дружественных. Я лишний раз убедился в этом, наблюдая за нелетающим бакланом. Я неоднократно отбирал у него подношения, которые он нес к гнезду. Сделать это сравнительно нетрудно — галапагосские птицы не боятся людей. После короткой заминки баклан продолжал ковылять к своей цели, но сидевший в гнезде партнер встречал его ударами клюва. Отвергнутый быстро находил веточку или кусочек водорослей и только тогда получал разрешение приблизиться. Кстати сказать, и у нас приветствие имеет то же назначение. Стоит нам раз-другой не поздороваться с родными, друзьями или товарищами по работе, и мы тут же почувствуем неприкрытую, далеко не дружественную настороженность своих близких; отношения заметно ухудшатся.

Солнце медленно садилось за Нарборо. Массивный силуэт вулкана резко чернел на фоне пламенеющего предвечернего неба. Бакланы собрались около гнезда, я тоже облюбовал себе место для ночлега. На песчаной береговой полосе гостеприимно раскинулся куст криптокарпуса, под сенью которого я и расположился. Еще какое-то время при свете луны я записывал впечатления дня, а затем погрузился в глубокий сон. Разбудило меня чье-то громкое сопение. С криком ужаса я вскочил и увидел перед собой пару огромных, совершенно круглых глаз, в лунном свете сверкавших над щетинистой порослью усов. Это был не мираж — я смотрел в глаза старому морскому льву! От страха я не знал, что делать, но, к счастью, морской лев испугался не меньше меня. С хриплым ревом он бросился прочь и лишь метрах в тридцати от меня улегся на покой. Снова все стихло, но сои уже бежал от меня, и я прислушивался к шуму прибоя, пока не побледнели звезды и не занялся новый день.

Наскоро съев несколько кексов и запив их остатками остывшего чая из термоса, я пошел вдоль берега. Сейчас, пока еще стояла утренняя прохлада, ходьба доставляла большое удовольствие, хотя идти было трудно. Берег местами был сложен массами лавы, которая, застыв, первоначально образовала ровную поверхность, но под влиянием землетрясений так искорежилась, что почва кое-где напоминала поле, усеянное черепками. Острая галька в один миг не оставила живого места на моих ботинках. К тому же мне приходилось пробираться сквозь заросли мангровых, пышно разросшихся в защищенных от ветра местах. Воздушные корни, стелющиеся по земле, порой представляли собой трудно преодолимое препятствие. На иных стволах лежали морские игуаны, заползшие туда, чтобы быть поближе к утреннему солнцу. Наконец я снова подошел к высокому лавовому барьеру, прорезанному глубокими трещинами, в которых гулко бурлила морская вода. И вот здесь-то, под тенистыми навесами лавы, не дававшими воде прогреться, я увидел галапагосских пингвинов. Прелестные маленькие птицы сидели в тени, около моря. Белоснежные грудь и живот составляли резкий контраст с черными плавниками и спиной. Глаза были окаймлены светлыми кругами наподобие очков, в точности как у Магеллановых и гумбольдтовых пингвинов, которые сродни галапагосскому пингвину. Последний очень похож на них, но несколько уступает по величине: длина его 50 сантиметров, вес 2,5 килограмма. Этот род пингвинов — к нему принадлежат также гумбольдтовы и Магеллановы пингвины — может служить наглядной иллюстрацией закона Бергмана, согласно которому близкородственные виды по мере продвижения к тропикам уменьшаются в размерах. Другой пример — императорские и королевские пингвины. Как известно, первые обитают в очень холодных областях Антарктики и их вес колеблется от 26 до 42,7 килограмма, вторые — в более умеренных поясах, где температура редко падает ниже нуля. Их вес составляет в среднем 20 килограммов. Эти изменения родственных видов вызваны приспособлением к окружающей среде. Чем крупнее животное, тем меньшей по отношению к его объему оказывается поверхность теплоотдачи. У животных, живущих в холодных областях, размер туловища больше, а конечностей и головы меньше.

При моем появлении оба пингвина поднялись, но быстро успокоились и легли рядышком на брюхо. Через несколько минут они принялись прихорашивать друг друга, хотя я стоял менее чем в трех метрах от них. Тонкими клювами они причесывали «очки», нежно касаясь каждого перышка в отдельности.

Затем пингвины снялись с места и доковыляли до края скалы. Там они постояли в нерешительности, как если бы каждый предоставлял другому первым войти в воду. Казалось даже, что купание их вовсе не прельщает. Быть может, они инстинктивно чувствовали, что вода таит в себе опасности для них? Антарктические пингвины, собираясь на берегу стаями, обычно толкают друг друга до тех пор, пока один из них не падает в воду. Если он не становится тут же жертвой морского леопарда или акулы, все остальные немедленно погружаются в море.

Наконец оба моих галапагосских знакомца прыгнули ногами вперед в воду и поплыли. Ударяя плавниками, этими видоизмененными крыльями, они чуть ли не летели над водой, держа ноги вытянутыми назад.

Я осмотрел местность вокруг в поисках гнезда и нашел его спрятанным глубоко в расселине скалы. Вряд ли бы мне удалось его обнаружить, если бы не пятна гуано, белевшие вблизи неприметного гнезда. Углубление, выложенное лишь несколькими камушками, скрывалось под самым навесом лавы толщиной два метра чуть выше верхней точки, достигаемой высоким приливом. Птицы наверняка выбрали самое прохладное место на острове. К сожалению, я перегрелся на солнце, очень устал и решил поэтому идти к лодке, но тем не менее был очень доволен, что мне все же довелось познакомиться с миниатюрными галапагосскими пингвинами.

На «Ксарифе» выбирали якорь. Мы покидали Академическую бухту острова Индефатагебль. Прощаясь с нами, немецкий поселенец Карл Ангермайер между прочим сказал, что один здешний эквадорец держит на забаву детям маленького пингвина. Мы знали, как редко встречаются эти птицы, как они страдают от неправильного обращения, и решили попытаться помочь пленнику.

Пенни — так звали пингвина — мы нашли в погребе для картофеля. Он встретил нас короткими хриплыми криками и тут же бросился навстречу через кучу картофеля, насколько позволяла веревка, которой он был привязан за ногу к столбу. Бедный малыш с первой минуты полюбился нам, и после длительных переговоров мы купили его за пять долларов. Только выйдя на свет, мы заметили, какой у пингвина жалкий вид. Он чуть ли не умирал от голода, перья на брюхе слиплись от грязи и утратили водонепроницаемость. Отпусти мы его на волю, как предполагали вначале, он бы, скорее всего, быстро погиб. Так он попал на борт «Ксарифы», где делал все, чтобы время для нас не текло слишком медленно.

Абсолютно не тяготившийся неволей, Пенни обладал превосходным аппетитом, и, поскольку на меня возложили заботы о его питании, я с утра до вечера был занят тем, что ловил рыб. Пенни в один присест поглощал штук десять рыбок величиной в ладонь, а ел он три раза в день — утром, днем и вечером. Он бегал свободно по палубе и ко всем относился дружелюбно, его общительность порой становилась даже обременительной. Когда я сидел в лаборатории, он непременно карабкался мне на колени и кряхтя лез наверх и болтал ногами до тех пор, пока не оказывался рядом с пишущей машинкой.

Тогда он мигом успокаивался и, довольный, смотрел на меня, сонно мигая, но мир длился недолго, на столе вскоре появлялось большое белое пятно, и Пенни с позором изгонялся. На него, однако, было невозможно долго сердиться и, уж конечно, ни у кого не хватало духа запереть его. Чтобы все же как-то защититься от Пенни, хотя бы на время, мы городили вокруг наших столов непреодолимые для него баррикады. «Доктор Шеер сегодня сам по доброй воле сел в клетку и не намерен выходить из нее, пока поблизости находится Пенни», — писал я в те дни жене. Вскоре каждый из нас имел свою небольшую клетку и работал лишь в ней. Пенни оказался хозяином на борту! Нашу судовую кошку он приструнил в первый же день. Увидев ее, он вытянул шею, расправил крылышки и с громким трубным криком ринулся в атаку. Кошка моментально ретировалась и с тех пор по-настоящему боялась Пенни.

А что выделывал Пенни, когда в первый раз увидел себя в зеркале! Явно удивленный, он посмотрел на свое изображение сначала одним, потом другим глазом, подошел поближе и попытался ощупать его клювом, а когда это не удалось, выпрямился во весь рост, поднял клюв к небу, громко закричал и начал медленно и важно хлопать своими крылышками. Он, безусловно, хотел произвести хорошее впечатление на незнакомца. Но когда тот ответил тем же, наш Пенни не выдержал. Он бросился на своего двойника и, не вмешайся мы вовремя, наверняка разбил бы зеркало.

После нескольких недель, проведенных на борту, Пенни снова стал жирным, как и подобает пингвину, оперение его засияло чистотой. Он любил купаться. В бурную погоду он с удовольствием плавал в соленой воде, собиравшейся в стоках по бокам палубы. С каждым днем он проявлял все больше прыти и однажды, когда мы бросили якорь у острова Кокос, прыгнул за борт. Он долго с наслаждением плескался в воде, поворачивался то на правый, то на левый бок, тер себе крыльями брюхо. За это время мы успели спустить на воду лодку.

Накупавшись вдоволь, Пенни принялся ловить рыбу. Даже наевшись, он продолжал лов, но, поймав, не заглатывал добычу, а тут же отпускал ее на волю. Но стоило Пенни заметить, что мы следуем за ним, как он поплыл в другую сторону, а когда мы принялись его догонять, пустился наутек. Он, несомненно, боялся лодки. Я нырнул в воду, полагая, что он не испугается человека, из рук которого принимал пищу. Однако маленький пингвин проявлял панический страх перед плывущим за ним человеком, а так как двигался он быстро и ловко, мы скрепя сердце решили отказаться от преследования.

Самец морской игуаны с острова Индефатигебль. Виды, распространенные на Индефатигебле, Альбемарле и Нарборо, имеют менее яркую окраску, чем особи, обитающие на Худе

Южный остров Ла-Плаза покрыт скудной растительностью. Тем не менее здесь обитает особая раса наземных игуан

Наземный игуан самец с Баррингтона

Черные лавовые скалы побережья живописно усеяны красными крабами

Красный краб

Семья нелетающих бакланов на берегу Нарборо (сентябрь 1957 года)

Синеногая олуша с двумя птенцами (остров в бухте Элизабет, Альбемарль, сентябрь 1957 года). Этот вид гнездится на земле и на карнизах скал, маскированная олуша кладет яйца только на землю. Я ни разу не видел их гнезд, расположенных рядом

Черные потоки лавы прочертили берега западных островов. Большую часть года возвышенные участки суши окутаны туманом. На снимке северный берег Альбемарля

Вид острова Варфоломей на остров Джемс. Прибрежные районы Галапагосов по засушливости не уступают пустыне

Озеро в кратере вулкана Нарборо, посредине которого виден небольшой вулкан

Зеленые леса Индефатигебля

Морской лев на берегу острова Ла-Плаза

Лавовые пустыни Джемса. На переднем плане остров Варфоломей

Колония морских игуан на берегу Нарборо (сентябрь 1957 года)

Пестрая морская игуана с острова Худ. Самец. Представители этой расы не образуют больших скоплений. Ярко окрашенные животные обычно менее общительны. (Гарднер близ Худа, январь 1954 года)

Пестрая морская игуана с острова Худ. Самка. Представители этой расы не образуют больших скоплений. Ярко окрашенные животные обычно менее общительны. (Гарднер близ Худа, январь 1954 года)

Встреча под водой с желтохвостым хирургом (Holocanthus passer)

Сидящая на яйцах ласточкохвостая чайка

Супруги-килехвосты с Индефатигебля

Змея дромикус с острова Индефатигебль.

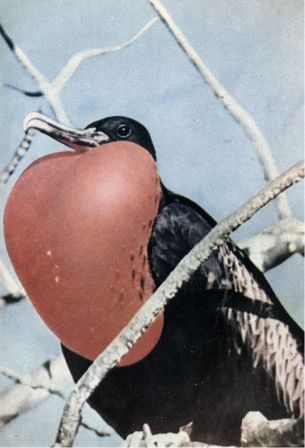

Словно диковинные орхидеи, сверкают в кустах красные горловые мешки самцов фрегатов (Тауэр, январь 1954 года)

Птенец фрегата в гнезде на кусте кордии (Тауэр, август 1957 года)

Красноногая олуша с птенцом (Тауэр, август 1957 года)

Спустя час после нашего возвращения один из матросов крикнул, что Пенни сидит неподалеку на утесе. Мы подплыли к скалам, соблюдая величайшие предосторожности. Я сошел на берег и стал медленно приближаться к птице, что, впрочем, оказалось совершенно излишним. Здесь, на суше, пингвин не боялся человека, он приветствовал меня, я бы сказал, дружески и безропотно разрешил поднять его и отнести на яхту. То же самое повторилось спустя некоторое время. Снова мы последовали за Пенни в воду, но он не узнавал даже меня и выказывал все признаки страха. На берегу же он моментально проникался прежним доверием к нам. Я объясняю это странное поведение тем, что пингвину только в море угрожают опасности, в частности акулы. Поэтому он инстинктивно боится всего, что движется за ним по воде, и не узнает даже человека, который его кормит. Однако на суше, где у пингвина нет врагов, он ничего не опасается.

Однажды Пенни отказался от пищи. Я предлагал ему лучших рыб — он только нехотя качал головой. Совершенно неподвижно стоял он в углу, и даже купание на сей раз не привлекло его. Напротив, он боялся воды и энергично отбрыкивался, когда мы пытались посадить его в лужу. Через два дня — Пенни по-прежнему ничего не ел — со спины и с брюха у него большими клочьями полезло короткое пушистое оперение. На месте выпавших перьев остался совсем тонкий пух. Вид у Пенни был прежалкий. На голове и шее старые перья держались дольше всего, и казалось, что на Пенни надето жабо. Так же быстро, как выпали старые перья, отросли новые. Через десять дней наш Пенни стал прежним красавцем, только немного похудевшим от длительного поста, но он поспешил прыгнуть в воду и наесться до отвала.

Внезапно наступающая быстрая линька — одно из приспособлений к условиям жизни в воде. Во время линьки оперение теряет водонепроницаемость, птица не в состоянии ловить рыбу, следовательно, этот период должен кончиться как можно скорее. В сентябре я видел в бухте Элизабет на Альбемарле линяющих пингвинов: они, явно выжидающе, стояли большими группами на берегу.

Пенни быстро оправился от линьки и стал проявлять прежнюю живость. Мы все к нему очень привязались, но он уже смотрел в сторону и еще до того, как мы собрались домой, исчез навсегда.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК