На дне воздушного океана

Она появилась из глубины темных зарослей, тихо скользя по воздуху на неподвижно распластанных крыльях. Темный, почти черный силуэт бабочки с белым узором на каждом крыле, слегка покачиваясь, плавно реял в воздухе. Медленно огибая высокие кусты, поворачивая и снова возвращаясь, бабочка парила, как орел. Лишь изредка сделав два-три взмаха, она вновь распластывала легкие крылья, будто наслаждаясь спокойным парящим полетом в теплых струях воздуха, поднимавшегося от нагретой солнцем земли, мимо деревьев и кустарников.

Отдыхая, я глядел в голубое небо, следил, как где-то в поднебесье гоняются за мошкарой стрекозы, как тает белый след, оставленный пролетевшим самолетом. Вдруг надо мной появилась эта довольно редкая в наших краях бабочка-пеструшка, по-научному нептис ривулярис, любительница потаенных уголков леса.

А когда красавица-планеристка скрылась за кустами и я снова посмотрел вверх, там мелькнула темная точка. Мелькнула и пропала. Могло и показаться: далеко, это уже предел моего зрения. Да нет же, точка вновь появилась. Какая-то большая ширококрылая птица забралась в самое поднебесье и парит в почти недосягаемой для глаз вышине. Она кружит: появится точка — значит, крылья ко мне всей шириной повернулись, исчезнет — значит, ребром ко мне стали. Высоко забрался пернатый планерист!

А вон еще одна такая же птица — как я ее раньше не заметил? Она не успела еще забраться так высоко, ее видно лучше — будто крохотная палочка-чаинка плавает кругами в небесном голубом блюдце. Так могут летать только крупные хищники — орлы, редкое украшение неба окрестностей Исилькуля. Наверное, эта пара орлов совершает дальний перелет. Там, за лесом, разогретые солнцем поля, от них несутся вверх невидимые потоки горячего воздуха, вознося все выше и выше чету гордых ширококрылых птиц.

Описав последний величавый круг, орлы один за другим ложатся на курс — на юго-запад, к солнцу. Не шелохнув крыльями, обе птицы тихо плывут в синеве. Я уже совсем запрокинул голову, а они все скользят и скользят по небосводу, пока не скрываются за вершинами деревьев.

Да, чудесные это приборы — глаза человека!

И представилось тут мне, будто лежу я на дне океана, безбрежного, глубокого, и в толщах его плывут птицы, стрекозы, бабочки. Я мысленно разделил этот небесный океан по-своему, на несколько слоев-этажей.

Самый верхний, недосягаемый для птиц, это где протянулся белый шлейф самолета: человек, конечно, выше всех, он уже умеет летать даже в космосе.

Ниже — владения царственных орлов. Обитателям остальных этажей заказано подниматься выше, у каждого свой «потолок». А у орлов — широкие крылья, они возносят птиц к самым кучевым облакам.

Еще ниже — более населенный слой. Он отдан для полетов средним и малым птицам — вот и этим чайкам, что пролетают сейчас над лесом к ближним озерам.

А придонный слой воздушного океана в несколько сотен метров — царство насекомых, самых мелких и самых многочисленных крылатых созданий. И самых древних: не было еще на нашей планете ни птиц, ни летающих ящеров, а насекомые уже осваивали воздушную стихию. Изо всех живших на Земле существ это у них впервые появились крылья.

У насекомых — первые крылья? Это навело меня вот на какую мысль. Если у них летательные аппараты самые древние, значит, конструкции их улучшались, отшлифовывались, совершенствовались путем естественного отбора гораздо дольше, чем крылья птиц, и поэтому именно к крыльям насекомых должны особенно внимательно присмотреться ученые-бионики и инженеры-авиаконструкторы.

Устройство крыльев насекомых, их аэродинамика, механизм полета изучены, в общем, довольно обстоятельно. Крыло насекомого не просто машет вверх-вниз, — это ничего бы не дало, — а в каждой точке взмаха поворачивается под определенным углом, описывает сложную замкнутую кривую, гонит воздух назад и вниз, создавая направленную тягу, которая поддерживает насекомое в воздухе и посылает его вперед иногда с огромной скоростью. Такой полет называется гребным.

Есть у насекомых и другие виды полета. Только сейчас я любовался парящим полетом красавицы нептис, а раньше не раз видел, как подолгу парили на неподвижно распластанных крыльях бабочки-парусники и крупные стрекозы. Это — планирующий полет. Видел еще, как подёнки, поднявшись вверх и тоже расставив крылья, медленно опускались вертикально вниз, как парашюты. И всегда с большим удовольствием наблюдаю бражников и журчалок, когда эти воздушные фигуристы, быстро трепеща крыльями, висят на одном месте в так называемом «стоячем» полете.

Среди насекомых есть и подлинные мастера высшего пилотажа. Они могут летать и вперед брюшком, и «вверх колесами», и даже делать в воздухе мертвые петли. Крылья иных двукрылых летунов совершают до шестисот колебаний за одну секунду. Расстояния, покрываемые в полете, бывают огромными: известно, например, что олеандровый бражник иногда перелетает из Крыма в Прибалтику и даже в Карелию. Что же касается скорости полета насекомых, то вот сравнение: пассажирский реактивный самолет покрывает в полете длину своего фюзеляжа в течение часа 1500 раз, а обычный мохнатый шмель, неповоротливый на вид, успевает за это же время перекрыть длину своего тела в 10 000 раз. [4]

И вовсе не так низко летают насекомые, как это кажется на первый взгляд: иные из них поднимаются над землей более чем на пять километров. Крылья же у насекомых — не то что у птиц: легки, прозрачны и часто складываются и прячутся так, что их и не заметишь. Поневоле призадумаешься!

Некоторые «узлы» и «детали» крыла насекомого уже успешно применены конструкторами самолетов.

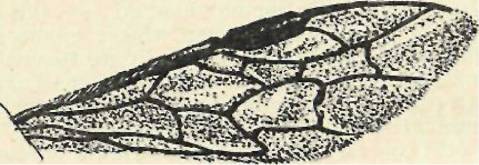

Летчикам-испытателям хорошо знакомо явление флаттера — вибрация крыльев в полете, которая может привести к разрушению новой машины прямо в воздухе. Долго бились конструкторы, пока нашли средство, устраняющее флаттер — для этого пришлось слегка утяжелить передний край крыла недалеко от конца. Но — какая обида! — оказалось, что «патент» противофлаттерной конструкции был совсем рядом, у насекомых, и инженеры его не замечали. На передней жилке крыльев стрекоз, пчел, наездников есть хорошо заметное треугольное или продолговатое утолщение — птеростигма, служащая, как выяснилось, для устранения колебаний, вредных для крыла — того же коварного флаттера, устранить который удалось ценою жизней многих летчиков-испытателей.

Зато крылья мух, вернее даже не крылья, а едва заметные остатки второй пары крыльев, некогда существовавшей у мушиных предков, так называемые жужжальца, помогли инженерам создать новый навигационный прибор — гиротрон. Сейчас гиротроны устанавливают на быстроходных самолетах взамен устаревшего и менее надежного компаса-гироскопа.

Изучаются и другие возможности летательного аппарата насекомых.

А первые летающие модели «стрекозолетов», построенные нетерпеливыми любителями-авиамоделистами, уже поднялись в небо.

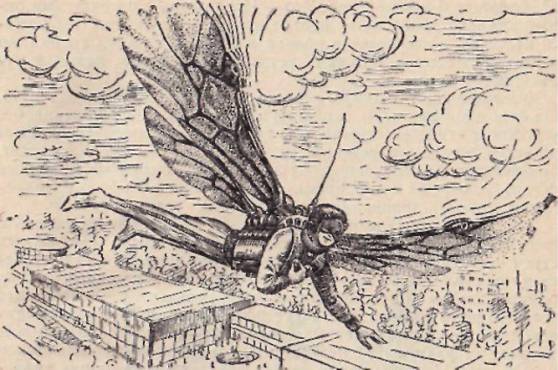

Кто знает — может быть, именно моим друзьям-насекомым суждено сыграть важную роль в создании удобного, легкого и маневренного, рассчитанного на одного человека, «воздушного велосипеда», такого, как у марсиан в «Аэлите»: вышел на крыльцо, надел, включил — и полетел. Человеку такой аппарат очень нужен. Уже мчатся к далеким мирам космические корабли, серебристые гиганты несут нас со скоростью звука над океанами и континентами, вертолеты могут останавливаться в воздухе и приземляться на небольшой площадке — летать мы научились, ничего не скажешь, воздушный океан давно покорен и освоен. Однако, как это ни обидно, небесные «шоссе» пролегли довольно высоко — на 7-10 километров, а воздушные «проселки» — на 3–6 километров. Самый же нижний этаж воздушного океана — ну, скажем, до 300 метров, то есть самый близкий к людям — еще не обжит и почти не освоен. Здесь — полное бездорожье, не проложены даже и тропки.

И еще: испытываешь ли в гигантском комфортабельном лайнере настоящее чувство полета — то самое радостное и волнующее чувство, которое бывает во сне, когда словно паришь над землей?

А людям очень хочется летать именно вот так, пусть невысоко, но легко и свободно, чтобы не было при тебе ни трескучего тяжелого двигателя, ни разных там сложных приборов, ни громоздких баков с горючим.

Можно не сомневаться, что такой прибор будет создан. Только думается мне, что не вертолет, не ракета, не крыло птицы станут его прообразом, а летательный аппарат насекомых.

Конечно, он будет легким и изящным, этот прибор. Быть может, жесткий, неподатливый и боящийся вибраций металл уступит в нем место новым полимерам, напоминающим хитин, из которого состоят твердые покровы насекомых. Возможно, эластичные и прозрачные его крылья будут приводиться в движение не двигателем внутреннего сгорания, а более совершенным, экономичным и бесшумным двигателем, — этакими искусственными мышцами. Быть может, аппарат будет управляться биотоками, повинуясь в полете одной лишь мысли.

Безграничен человеческий разум, неистощима фантазия, неисчерпаема и великая кладовая знаний — природа.

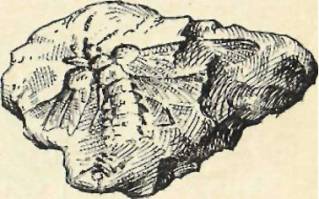

Почуяв приближение своего заклятого врага — крупного наездника из семейства ихневмонид, гусеница извивается, корчится. Цепко ухватившись брюшными ножками за обгрызенный ею лист, она приподняла переднюю часть туловища и, раскачиваясь, с силой хлещет ею из стороны в сторону, пытаясь ударить и отогнать наседающего врага. Но попытки ее тщетны: смелый, но терпеливый защитник леса наверняка уловит момент, когда гусеница окажется в уязвимом положении, и отложит на нее яйца. Так что участь ее решена.

Ихневмоновые наездники не парализуют жертву, как, например, одиночные осы, и она долго остается живой. У этого наездника яйцеклад совсем короткий: в отличие от некоторых своих «хвостатых» сородичей он нападает на личинок, не скрывающихся в толще растений, а открыто живущих на них.

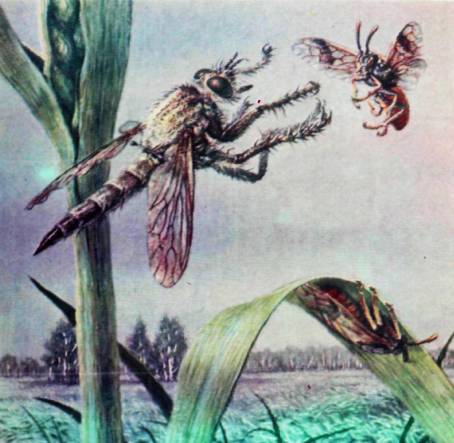

Хищник-ктырь в охотничьем броске. Сейчас его жертва — пилильщик, насекомое из отряда перепончатокрылых. Личинки пилильщиков питаются растениями, некоторые сильно вредят сельскому и лесному хозяйству (хлебный, яблочный, сливовый, сосновый и другие пилильщики).

Пейзаж на заднем плане изображен мною тоже с натуры. Это вид из заказника полезной энтомофауны совхоза «Лесной» Омской области: с востока к нему примыкает обширное пшеничное поле с небольшим островком берез посредине. А здесь, у кромки этого поля, на границе с заказником, часто удается подсмотреть любопытнейшие сценки из жизни ктырей, стрекоз и множества других полезных насекомых, населяющих заказник.

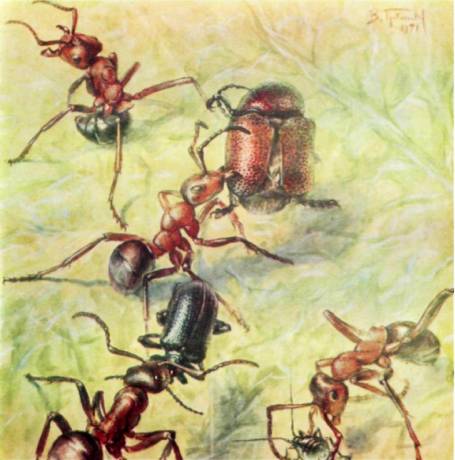

В энтомологическом заказнике совхоза «Лесной» живет много видов муравьев, в том числе и вот эти, так называемые кроваво-красные муравьи. Несмотря на название, внешне они очень похожи на обычных рыжих лесных. Но удивителен образ жизни кроваво-красных. Раз в году их боевые колонны вторгаются в муравейники других видов, и после короткой, часто кровопролитной, схватки «кровавые» тащат домой добытые в бою чужие коконы с живыми куколками.

Вышедшие из коконов муравьи, не подозревая о своем происхождении, исправно работают вместе с «хозяевами»: ремонтируют гнездо, «доят» тлей, охотятся на насекомых. Они тут не «рабы», а вполне равноправные помощники. Хозяева же тоже не ленивы: очищают от вредителей деревья и кусты. Так что кроваво-красные муравьи, несмотря на набеги в чужие муравейники, числятся в списках очень полезных насекомых.

Шмели на клевере: моховой (внизу), садовый (в центре), полевой (летит).

И еще у человека есть замечательный прибор — его глаза.

Он видит ими голубое небо.

Он видит ими орлов и чаек, стрекоз и бабочек.

И потому мечтатель не перестает видеть во сне, как он парит над землей в свободном и гордом полете.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК