«Отец, тебя оценит потомство!»

1

В 1760 году в Фиссингаузене, в Ганновере, стоял большой отряд французской армии. Шестнадцатилетний тщедушный юноша верхом на ободранной кляче въехал в лагерь и начал расспрашивать, где ему найти полковника.

В 1760 году в Фиссингаузене, в Ганновере, стоял большой отряд французской армии. Шестнадцатилетний тщедушный юноша верхом на ободранной кляче въехал в лагерь и начал расспрашивать, где ему найти полковника.

— Не знаю, на что вы годны, — сказал полковник, прочитав рекомендательное письмо и пройдясь взглядом от запыленных башмаков до лба юноши. — У меня война, и детям здесь не место.

Юноша приготовился пустить слезу, и полковник сжалился над ним: оставил переночевать и обещал подумать о его деле.

На рассвете начался бой, и когда полковник вышел к своему отряду, то увидел в первом ряду гренадерской роты вчерашнего юношу.

— Ваше место в обозе! — закричал он.

Но юноша и ухом не повел.

Французы пошли в атаку. Один за другим выбывали из строя офицеры. Гренадеры стояли в засаде, за густой изгородью, но и туда добрались пули немцев.

— Командуй нами! — предложили юноше солдаты, когда ни одного офицера не осталось в живых: старые служаки, они привыкли подчиняться офицеру-дворянину.

Тем временем французы отступили и впопыхах забыли про гренадеров.

— Идем! — кричали солдаты. — Нас забыли!

— Ни с места! — остановил их юноша-командир. — Пока нет приказа, мы остаемся здесь.

Отряд остался, неприятель понемножку продвигался вперед и почти отрезал гренадеров от армии. Наконец один из адъютантов кое-как пробрался к отряду и передал приказ отступать. И только тогда юноша вывел свой отряд из засады.

За этот подвиг его тут же произвели в офицеры.

Этот юноша был Жан-Батист Ламарк (полностью — Жан-Батист-Пьер-Антуан де Моне, шевалье де ла Марк).

Одиннадцатый по счету ребенок, Ламарк родился 1 августа 1744 года в небольшой пикардийской деревушке. Отец готовил его в священники — не потому, что был уж очень религиозен. Причина была проще: сын дворянина, да еще «шевалье», мог носить только два платья — военную форму или сутану. Старшие сыновья были офицерами, но не мог же полуразорившийся дворянин содержать в армии чуть не целый взвод сыновей-офицеров. Выход ясен: не офицер, так аббат. Ребенка поместили в Амьенскую иезуитскую школу. Мальчик завидовал братьям, восторгался шнурками и галунами их красивой формы, но покорно учился в школе монахов. Маленький «капет» — так звали учеников этой школы за шапочку, которую они носили, — мечтал о битвах и сражениях. В 1760 году Ламарк-отец умер, и тотчас же Ламарк-сын сбежал из школы и недолго думая отправился на войну.

Война кончилась, ибо даже семилетние войны рано или поздно кончаются. Полк Ламарка был расквартирован в Провансе. Здесь в течение пяти лет Ламарк жарился на южном солнце. От скуки он начал собирать растения и вскоре так пристрастился к этому занятию, что увлекся ботаникой всерьез.

— Да кто он? Офицер или аптекарь? — начали ворчать товарищи по полку. — Почему он не хочет пить с нами, а сидит, как сыч, у себя и возится с растениями.

Товарищи косились на странного офицера, предпочитавшего книгу бутылке и леса и поля — кабаку. Они всячески отравляли ему жизнь, устраивали против него заговоры и вовлекли в них даже самого полковника. Ламарк получал выговоры, Ламарк назначался не в очередь на дежурство, Ламарка заставляли самые лучшие летние дни проводить в казарме. Дошло до того, что его собирались исключить из полка.

Трудно сказать, чем кончилось бы все это, если бы не болезнь. У Ламарка появилась на шее опухоль. Она так упорно не проходила, что ему пришлось подать в отставку и ехать лечиться в Париж. Целый год Ламарк ходил от одного врача к другому, и все без толку. Наконец он попал к хирургу Теннону. Тот взглянул и сказал всего одно слово: «Резать!»

Ламарк выздоровел, а на память об операции у него остался огромный шрам на шее. Этот шрам был так велик, что всю жизнь Ламарк скрывал под высоким галстуком памятку о хирурге Тенноне.

Похозяйничав два года в имении матери, он снова очутился не у дел: старшие братья наделали столько долгов, что имение продали. Тогда он переехал в Париж и поступил на службу в одну из банкирских контор. Нельзя сказать, что Ламарк был очень доволен, променяв шпагу на перо конторщика. Ему совсем не нравилось это занятие, он ненавидел свою конторку, высокий табурет и чернильницу. Он с отвращением смотрел на толстенную книгу, в которой писал изо дня в день длиннейшие столбцы цифр.

— Нужно переменить род занятий, — решил Ламарк после того, как на него уж очень накричали за ошибки, сделанные при подсчете. — Путного конторщика из меня все равно не выйдет.

И правда, два опытных бухгалтера едва смогли разобраться в тех книгах, которые вел Ламарк: столько там было ошибок, так были перепутаны кредиторы и дебиторы и так прихотливо прыгали цифры из одной графы в другую.

— Я буду музыкантом! — заявил Ламарк старшему брату.

— Что за вздор! — ответил тот. — Тебе хочется голодать и ходить без подметок? Иди лучше в доктора.

Ламарк долго думал над этим. Он так любил музыку, и ему так хотелось играть самому!

Он долго колебался, но брат уговорил Ламарка, и тот начал изучать медицину. Эта наука не захватила его, и частенько студент-медик, вместо того чтобы слушать лекцию профессора медицины, бежал на лекцию ботаника Жюссье.

2

Он был беден и не мог ходить на вечеринки и балы, проводить вечера в кафе и в ресторанах. Все свободное время Ламарк просиживал в своей комнате под самой крышей высокого дома. Из его окна открывался прелестный вид на… крыши соседних домов. Он мог наблюдать за воробьями и голубями, мог следить за кошкой, крадущейся вдоль карниза. А когда ему надоедало все это, стоило чуть приподнять голову, и он видел небо…

Это небо было прекрасно. То оно было синее, то по нему неслись облака. Ах, эти облака! Они были то нежны и изящны, словно легкий беловатый узор, то громоздки и тяжелы, словно огромные пуховые подушки. Они то таяли где-то там, в высоте, то неслись над самыми крышами. Иногда они темнели и опускались пониже, и тогда из них сыпался веселый дождичек. Иногда набегали тучи, заволакивали небо, и на парижские тротуары и мостовые, на шляпы франтов, кепи блузников и зонты женщин лились потоки воды. Иногда молния прорезала черную занавесь грозового неба, а иногда на далеком горизонте смутно переливалась радуга.

Ламарк привык наблюдать облака. Понемножку, незаметно для самого себя, он начал изучать передвижения облаков, направление ветров. Вскоре он стал вести записи, и чем больше занимался этими наблюдениями, тем сильнее увлекался. Поднявшись в свою комнатку — для этого нужно было пересчитать куда больше сотни кривых и обитых ступенек, — он спешил к окну.

— Что там, на небе?

Мемуар «Об основных явлениях в атмосфере» — вот результат этих наблюдений и записей. С трепетом понес его Ламарк своим профессорам. И — о счастье! — мемуар удостоился чести быть прочитанным на одном из заседаний академии, получил лестные отзывы некоторых ученых. Правда, напечатать его так и не удосужились, но Ламарк и не мечтал об этом.

Ламарк не только наблюдал облака: он продолжал заниматься и ботаникой. Лекции профессора Жюссье сделали свое: из простого любителя он понемножку превращался в профессионала.

В те времена ботаника была в большой моде. Еще бы! Сам Жан-Жак Руссо[16] любил собирать полевые цветы и, принеся домой, старательно раскладывал их по папкам, сушил, а потом наклеивал на куски картона.

«Природа облагораживает. Это лучший воспитатель», — говорил он, думая, что его засушенные цветы и есть та самая «мать-природа», общение с которой должно облагородить ее «детей».

Жан-Жак Руссо был в большой моде в те годы. И, как всегда бывает, поклонники его надели не только галстуки и жилеты, похожие на те, что носил автор «Эмиля», нет — они захотели и заниматься тем же, чем занимался знаменитый Жак, «наш Жак». И вот они принялись гербаризировать.

Ламарк учел это и засел за книжку. Проработав несколько лет и изб?гав все окрестности Парижа, он составил описания диких растений, встречающихся во Франции. Он взял кое-что от Линнея, кое-что от Жюссье и Турнефора, переделал все это на свой лад и составил недурной определитель растений.

— Любой грамотный человек, знающий названия частей растений, сможет узнать по моей книжке научное название растения, — заявил Ламарк. — Бьюсь об заклад!

В помещении ботанической школы собрались студенты и профессора — проверять определитель Ламарка.

Гурьба студентов втащила в зал первого попавшегося прохожего, какого-то продавца. Он до полусмерти перепугался, увидя, куда попал. Продавец ждал, что его положат на стол и начнут резать, и очень удивился, когда его только подвели к столу, дали цветок полевой гвоздики и рукопись.

— Вот это называется так-то… Это — так-то… Это — так-то… — говорил Ламарк, показывая продавцу части цветка, листья и прочее. — Теперь читай по этой рукописи.

Продавец поглядел на гвоздику, на рукопись, на Ламарка:

— Зачем читать? Я и так знаю, что это гвоздика.

Кое-как его уговорили, и он начал читать. Ламарк и еще несколько экспертов следили за ним. Впрочем, эксперты больше приглядывали за Ламарком: они боялись, что он сплутует, чтобы выиграть заклад.

Через пять минут вспотевший продавец дошел по определителю до гвоздики:

— Верно!

Теперь продавцу дали другое растение. Он никогда не видал этого растения и не мог знать, как оно называется. И он верно определил его по рукописи Ламарка.

Восторженный рев был ответом, когда продавец назвал растение.

Определительные таблицы Ламарка оказались очень хороши. Бюффон не любил систематику, но особенно он не любил Линнея. Узнав, что Ламарк не взял за основу работы этого дерзкого шведа, он так обрадовался, что выхлопотал для Ламарка деньги на издание его книжки: книга была издана на казенный счет.

«Флора» Ламарка оказалась настоящим подарком для поклонников Руссо. Теперь им не приходилось перелистывать толстые и непонятные сочинения Линнея и других ученых. По книге Ламарка можно было в пять минут узнать название любого французского растения. Определительные таблицы, построенные на принципе сравнения противоположных признаков, были очень несложны, и для пользования ими достаточно было знать основы наружного строения растений.

Прием, по которому Ламарк построил свой определитель, не утратил значения и в наши дни. Им, как правило, пользуются при составлении определительных таблиц ботаники всего мира, а во Франции и некоторых других странах этот прием применяют и зоологи.

О Ламарке заговорили, а так как именно скучающие графы и баронессы, маркизы и герцогини и были наиболее рьяными последователями заветов (но не всех, а только ботанических) великого «нашего Жака», то у него оказалось немало высокопоставленных покровителей.

Как раз в это время в академии оказалась вакансия, и Бюффон предложил кандидатуру Ламарка. В 1779 году король Людовик XVI подписал назначение Ламарка. Правда, кресло академика он получил не сразу: сначала ему пришлось сидеть на скамье (он был только адъюнкт-академиком, а таковым кресел не полагалось), но и то было хорошо. Собственно, на почетное место на академической скамье имелся другой, более заслуженный кандидат, но… он был анатомом, не помогал поклонникам Руссо общаться с природой, его работы не интересовали «любителей букетов», и король утвердил Ламарка, а не анатома. Что ж, этой несправедливости можно только радоваться: теперь Ламарк был накрепко привязан к науке.

Жан-Батист Ламарк (1744–1829).

— Я буду теперь заниматься только наукой, — мечтал Ламарк и… поехал по Европе в качестве гувернера сына самого Бюффона.

Правда, ученый имел и официальное поручение: Ламарк был командирован для осмотра ботанических садов, музеев и покупок всякого рода предметов для эти то коллекций. Но основное было гувернерство. Отказать Бюффону Ламарк не мог. Он нуждался в покровителе, да и как адъюнкт-ботаник оказался в подчинении у Бюффона: ведь знаменитый натуралист был интендантом Королевского ботанического сада, а значит, и «командиром» имевших то или иное отношение к саду ботаников.

Бюффон очень хотел сделать из своего сына ученого: готовил его себе в преемники. И вот он решил, что Ламарк поможет его сыну войти в курс наук. Сам Бюффон был слишком занят и не мог уделить ни минутки воспитанию сына.

Разъезжая по Германии, Голландии, Венгрии и Пруссии, Ламарк осмотрел тамошние музеи и познакомился со многими учеными. Он даже спускался в рудники: интересовался месторождениями минералов и руд. Но эта образовательная прогулка скоро кончилась. Сын Бюффона — очень бойкий и легкомысленный юноша — предпочитал музеям и ботаническим садам театры и рестораны, а рудникам — винные погребки. Он хотел образовательное путешествие превратить в увеселительное и не шел ни на какие компромиссы. Кончилось тем, что папаша Бюффон приказал нашим путешественникам вернуться в Париж: ему надоели бесконечные жалобы Ламарка на сына и сына на Ламарка.

Вернувшись в Париж, Ламарк оказался не у дел. Дела-то, собственно, хватало, а вот денег не было. Чин академика был только почетным, но денег не давал. К счастью, слава ботаника помогла Ламарку: он получил предложение составить ботанический словарь. Этой работы ему хватило не на один год, и она окончательно закрепила за ним славу выдающегося ботаника.

3

Ламарку стало мало ботаники: его начали интересовать и многие другие вещи. Как и раньше, он много думал и размышлял. Его мозг был как-то странно устроен: Ламарк хотел объяснить всё. Ему хотелось побольше знать, но еще больше ему хотелось объяснять, и, чтобы удовлетворить эту страсть, он принимался то за химию, то за физику, то за философию. Он почти не делал опытов, не проводил наблюдений; его привлекали лишь обобщения.

Началась революция. Первое время Королевский ботанический сад работал по-прежнему, и даже казнь короля мало отразилась на жизни «королевского» сада. Летом 1793 года Конвент постановил: преобразовать этот сад в Музей естественной истории.

В музее было шесть кафедр по биологическим наукам: три по ботанике и три по зоологии. Ботанические кафедры заняли главные ботаники из Королевского ботанического сада. Ламарк остался ни при чем. Не могли помочь ему и его поклонники — ботаники из высшего света: одни из них бежали из Франции, другие сложили свои головы кто в гражданской войне, а кто — на гильотине. Музей предложил ботанику Ламарку кафедру «насекомых и червей». Кафедру «птиц и млекопитающих» получил Сент-Илер, а рыбами и гадами занялся Лассепэд.

Хорошо было Сент-Илеру с его кафедрой «птиц и млекопитающих»: в двадцать два года можно начать изучение чего угодно. Но каково было Ламарку приниматься за червей и насекомых: ведь он был ботаником, и ему шел уже пятидесятый год. Если он и знал что по зоологии, то только немножко моллюсков, вернее — раковины. А ведь «черви и насекомые» в те времена охватывали всех беспозвоночных животных.

И представьте себе: он взобрался на эту кафедру и просидел на ней… двадцать пять лет. Из ботаника и метеоролога Ламарк превратился в зоолога, и притом великолепного. Единственно, что он потребовал, занимая кафедру, — год времени на подготовку. Нельзя же было из ботаника в несколько дней превратиться в профессора зоологии.

А через два года — бывают же такие улыбки насмешницы-судьбы! — его выбрали в Национальный институт (учрежденный вместо академии) членом по отделу… ботаники. Ботаника сделали профессором зоологии, а теперь профессору зоологии предложили кресло ботаника. Ламарк поступил просто: не стал опять переделываться в ботаника и остался зоологом. Впрочем, это не помешало ему выпустить в свет очередное издание своей «Флоры Франции», а позже опубликовать и некоторые иные ботанические работы.

«Насекомые и черви» — это была презанятная кафедра. Если «насекомые» и были чем-то более или менее определенным (хотя и охватывали в те времена не только действительно насекомых, но и всех прочих членистоногих), если здесь имелся какой-то порядок, то «черви»… «черви» были так запутаны и хаотичны, что ни один зоолог не знал, что с ними делать. И вот расхлебывать всю эту кашу пришлось ботанику.

Ламарк не терял времени и немедленно принялся за работу: год — не такой уж большой срок.

Он не знал зоологии, не умел препарировать насекомых, даже не знал толком, чем отличается земляной червь от пиявки. Ламарк отламывал ноги и усики у сухих жуков — его пальцы привыкли к более прочному — раковинам; десятками бил баночки с заспиртованными червями, ходил то облитый спиртом, то вымазанный в замазке… Он немного сердился на тех, кто послал его сюда, но с каждым днем сердился все меньше и меньше и все больше входил во вкус своей новой специальности. Все эти улитки, черви, насекомые, полипы и губки, медузы и каракатицы были так интересны — много интереснее растений окрестностей Парижа.

Ботаник, как это ни странно, справился со своей задачей много лучше зоологов: Ламарк разобрался в «червях». Для начала он разделил всех животных на позвоночных и беспозвоночных. Это деление оказалось таким удачным, что сохранилось до наших дней: и сейчас в университетах есть кафедры зоологии позвоночных и зоологии беспозвоночных. Ламарк точно определил границы своей кафедры: теперь это были не «черви и насекомые», а «беспозвоночные».

Принявшись изучать полипов, он быстро установил, что кораллы вовсе не животные-растения, как говорил Линней, утверждавший, что стволы и ветви колонии полипов — растительного происхождения. «Это особая группа животных, — настаивал Ламарк, — здесь нет ничего растительного». Порядка среди полипов было очень мало, и когда Ламарк писал семь томов своей «Естественной истории», то немало места уделил именно полипам.

Профессор Ламарк был обязан читать лекции. Он добросовестно читал их, и именно здесь проявилась во всей полноте его страсть рассуждать. Каждый курс он начинал с вводной лекции, полной всяких теорий и обобщений. Редкая лекция обходилась без некоторого «вступления», тоже теоретически-обобщающего характера. Студенты не понимали своего профессора и терпеливо ждали той минуты, когда тот перейдет к фактам или когда им начнут показывать препараты.

Ламарк давал студентам конспекты своих лекций: в них не было рассуждений, а только факты. Из года в год он перерабатывал свой курс, вводил улучшения в конспекты. Вскоре беспозвоночные были разделены на десять классов; с линнеевской смесью, именовавшейся «червями», было покончено. Здесь, впрочем, сказалось влияние Кювье, успевшего к тому времени прочно обосноваться в Париже.

Конечно, не обошлось без скольких-то промахов, и некоторые из них были таковы, что их заметит теперешний школьник. Но ведь то было сто пятьдесят лет назад. И во всяком случае от линнеевских «червей» ламарковские классы отличались во много раз сильнее, чем современная система отличается от ламарковской.

Чтение лекций и составление конспектов отнимало не так уж много времени. Ботаникой Ламарк заниматься перестал, а зоология изо дня в день утомляла его. И вот он вернулся к своему не столь уж давнему увлечению химией. Вряд ли у него было отчетливое представление о всех тонкостях различий и свойств кислот и щелочей. Это не остановило его: пытливому уму для рассуждений достаточно немногого. А книги? Разве они не могут заменить лабораторные опыты?

Он читал подряд одну книгу за другой, исписывал пачки бумаги, размечал страницы книг. В его голове образовалась невероятная смесь: рассуждения средневековых алхимиков перепутались с теориями древних греков, и противоречивые гипотезы сталкивались в его мозгу в каком-то безумном танце.

Ламарк не смог понять кислородной теории Лавуазье[17], его прельщали рассуждения более ранних исследователей: они были так туманны, что голова начинала кружиться при их чтении. И было так увлекательно разбираться в этой сложной мешанине слов.

— Кислород… Окислы… Вздор! То ли дело теория огненного эфира.

Обрушившись на теорию Лавуазье, Ламарк попытался вызвать на открытый диспут сторонников великого ученого, сложившего свою голову на гильотине. Увы! Химики уклонились от этого.

— Так-то? Ну, я вас заставлю! — решил Ламарк и принялся читать в Национальном институте доклад за докладом.

«Все элементы состоят из молекул, и они образованы путем соединения четырех элементов, соответствующих четырем стихиям древних, — воды, воздуха, огня и земли. Земля в чистом виде неизвестна, наиболее близок к ней горный хрусталь. Огонь в чистом виде воспринять нельзя, это эфирный огонь. Его можно видеть только в соединениях…»

И тут начался длинный ряд рассуждений и перечислений тех соединений, в коих так или иначе замешан «эфирный огонь». Эти рассуждения ничем не отличались от теорий о «флогистоне», с которыми так боролся Лавуазье.

Дальше — больше.

«Элементы в чистом виде никаких соединений не образуют, они, наоборот, стремятся разъединиться. Все, что мы видим на земле, есть результат деятельности живых существ, только они могут связывать элементы. Главная роль в этом принадлежит растениям».

«Растения перерабатываются животными, а из распада тех и других образуется почва. Таким образом, все вещества, встречающиеся на земной поверхности, есть результат жизнедеятельности растений и животных».

— А на чем же жили первые растения? Ведь пока они не разрушились, почвы-то не было, — не утерпел один из химиков.

— То есть как на чем? — посмотрел на него Ламарк. — Странный вопрос! По мере того как росло растение, шло и образование почвы, это два параллельных процесса, это… — И он заговорил так, что никто ничего не понял.

Химики слушали и посмеивались, зевали, переглядывались. А когда им все это надоело, то во время четвертого доклада преспокойно заявили Ламарку, что такие доклады их совсем не интересуют. Они даже не захотели спорить или опровергать — нет, они просто отказались слушать.

— Слепцы! — восклицал Ламарк, отправляясь домой после неудавшегося доклада. — Мои гипотезы — бредни!

Бедный мечтатель! Если бы он обладал большим опытом физика и химика и умел говорить яснее! В его рассуждениях была доля истины: его «эфирный огонь» был родным братом энергии… Но Ламарк не был ни Майером[18], ни Гельмгольцем[19] — они полсотни лет спустя рассказали об этом. И он не знал работ русского ученого М. В. Ломоносова, которых, впрочем, не знали и другие высокоученые иностранцы, начиная с Лавуазье.

Потерпев поражение в области химии, Ламарк вернулся к метеорологии и написал статью о влиянии луны на земную атмосферу:

«Атмосфера — это род воздушного океана, луна вызывает в нем такие же приливы и отливы, как и в настоящем океане. Изучите положение луны, и вы сможете предсказывать погоду».

Ламарк так увлекся луной и ее влиянием на погоду, что начал издавать «Метеорологический бюллетень», в котором и пытался предсказывать погоду. Он имел репутацию знающего метеоролога, а потому правительство, решившее устроить нечто вроде метеорологической сети, поручило разработку сводок именно ему. Ламарк получал сведения из ряда городов, делал сводки и, приняв во внимание луну, давал предсказания.

Его намерения были очень хороши, а предсказания-прогнозы очень осторожны, но луна постоянно подводила его. Казалось, она только и думала, как бы получше подшутить над доверчивым стариком.

«Ждите бури», — предупреждал Ламарк парижан.

Парижане сидели по домам. В окна смеялось солнце, но все боялись выйти на улицу и все ждали — вот-вот начнется буря.

«Ясно!» — предрекал Ламарк.

Парижане наряжались и устремлялись на улицы. Сады и парки, бульвары и предместья кишели праздничной толпой. И в самый разгар гулянья небо заволакивалось тучами, гремел гром, и потоки воды лились на расфранченных обывателей.

Лаплас[20] презрительно фыркал всякий раз, когда ему попадались на глаза эти предсказания. Физик Котт устал, занимаясь писаньем бесконечных опровержений ламарковских «прогнозов».

«Шарлатан!» — начали раздаваться отдельные голоса. Но Ламарк крепко верил в свою правоту; он никак не мог допустить мысли, что луна оказалась коварной обманщицей, и продолжал печатать свой бюллетень.

Нужно признать, что он ошибался не всякий раз, но — так бывает всегда и везде — никто не запоминал верных предсказаний, и все поднимали крик при ошибке. Нужно признать и другое: и не считаясь с луной, метеорологи ошибаются достаточно. Не луна была виновата, а звезда. Та самая «несчастная звезда», под которой явно родился Ламарк: ему отчаянно не везло всю жизнь.

В 1802 году вышла в свет «Гидрогеология» Ламарка. В этой книге высказывались замечательные мысли, но большой славы автору она не принесла.

— Вода — вот главная причина изменений земной поверхности. Океаны прорывают себе новые русла, наступают на сушу, заливают берега и низменности, а сами мелеют, обнажают кое-где свое дно. Дожди размывают сушу, промывают ложбины и овраги, а в результате этого появляются и возвышенности. Все постепенно, никаких катастроф…

— Ну еще бы! — не утерпел Кювье. — Все постепенно. Все со временем… Ох, уж это время! Оно играет во всей этой физике Ламарка не меньшую роль, чем в религии магов.

Именно на этот раз Кювье и ошибся. В этих «обобщениях» Ламарка было много истины, и через каких-нибудь два десятка лет англичанин Лайель[21] доказал, что действительно горы и океаны, моря и острова, материки и пустыни образуются очень и очень постепенно. Он сказал мало нового по сравнению с Ламарком, но слава досталась ему. Почему? Ламарк не был геологом и знал мало, писал непонятно и расплывчато, и то дельное, что было в его книге, терялось в многословных рассуждениях.

4

Кювье, великий и славный Кювье, увлекся изучением ископаемых. В Музей естественной истории со всех концов земли повезли кости и черепа, куски известняка с отпечатками, окаменелые раковины, обломки окаменелых кораллов, целые ящики «чертовых пальцев» и множество всяких других окаменелостей. Чуланы и подвалы заполнялись с катастрофической быстротой. На дворе музея лежали куски гипса, привезенные с Монмартра, а в кабинете Кювье вдоль стен стояли огромные куски картона: великий ученый делал на них наброски предполагаемых обладателей отдельных косточек.

Кювье интересовался только позвоночными. Ведь именно они давали работу его острому уму: попадали ему в руки разрозненными костями, из которых так увлекательно было строить полный скелет. Это походило на решение сложнейших ребусов, и Кювье решал один ребус за другим. Беспозвоночные — все эти раковины и аммониты, белемниты и кораллы, обломки игл морских ежей и отпечатки трубок червей — валялись по чуланам: никому не было до них дела.

Ламарк — профессор зоологии беспозвоночных — знал моллюсков и, взглянув на раковину, мог тотчас же назвать научное имя ее давно сгнившего обитателя. Конечно, он не мог оставить без внимания ископаемых беспозвоночных.

Он перетащил все раковины в свой кабинет, разобрал их и очистил от излишней извести, разложил на полу отдельными кучками и принялся изучать. Описывая один новый вид за другим, он искал родства между отдельными видами и родами, строил системы, делал обобщения. Его обобщения оказывались не всегда удачными, его философия была слабовата, но описания отличались точностью. За эти-то описания — Ламарк всегда описывал очень хорошо и точно — ему и дали прозвище «французского Линнея». Впрочем, кого только не называли в те времена «новым Линнеем»!

— Он воздвигает себе памятник, — говорил Кювье, — памятник столь же прочный, как те раковины, которые он описывает.

Только эти описания раковин и смягчали Кювье, не выносившего туманных философствований Ламарка. Кювье, холодный и рассудительный, ворчал всякий раз, когда слышал о новой гипотезе или теории Ламарка.

— Физиология Ламарка… Да это его собственная физиология! Он просто выдумал ее… Выдумал так же, как и химию… Он — автор этих наук, и он — единственный их последователь, — хмурил брови Кювье и так нахохливался, что начинал еще более походить на орла.

Изучение ископаемых раковин, изучение беспозвоночных животных — столь многочисленных и разнообразных — навело Ламарка на новые мысли. Эти мысли росли и множились с каждым днем, с каждым часом. Вначале отрывочные и бесформенные, они понемногу приходили в порядок. В мозгу Ламарка происходило то же самое, что в комнате ботаника: букет разнообразнейших цветов раскладывается по отдельным папкам, и из хаоса видов и разновидностей вырастает гербарий, в котором каждому цветочку, каждой травке отведено свое место.

— Все изменяется! — заявил он. — Нет никаких стойких форм, нет никаких неизменных видов. Жизнь — это текучая река.

— Но мы не видим изменений. Покажите их нам, — возражали ему.

— Не удивляюсь… Ничуть не удивляюсь. Разве секундная стрелка может заметить движение часовой стрелки? Нет. Так и мы! Наша жизнь слишком коротка, она — одно мгновение, а изменения тянутся веками, они медленны. Мы не можем заметить их…

Линней доказывал, что на Земле столько видов, сколько их было сотворено. Он, правда, допускал, что кое-что новое могло появиться и после акта творения, новые виды и разновидности могли образоваться в результате скрещивания между различными видами. Но такие случаи, признавался Линней, редки. И он был прав: скрещивание, гибридизация не может быть основным путем видообразования. Для того чтобы было кому или чему скрещиваться, необходимо откуда-то взяться этим исходным формам, и не десятку, не сотне, а тысячам и тысячам видов. Столь простой вещи не хотят понять те, кто пытается свести процесс видообразования в основном к гибридизации. Линней хорошо понимал это, и он отвел скрещиванию очень скромное место: «Иногда случается, но…»

Бюффон, который гораздо больше Линнея интересовался и вопросами происхождения видов и изменчивостью животных, тоже стоял скорее за постоянство видов. Он допускал, что виды изменяются, но рассказывал об этом очень туманно. И похоже было, что, допуская образование разновидностей, он совсем не был уверен, что один вид может превратиться в другой.

Кювье… про него и говорить нечего: «Все постоянно, ничто не изменяется».

Ламарк не соглашался с этими утверждениями. Рассматривая раковину за раковиной, подсчитывая всякие зубчики и обороты раковин, изучая их форму и размеры, он видел, что есть ряд каких-то переходов. Тонкие и неуловимые, они не всегда могли быть отчетливо выражены словами, их трудно было описать, но они — были, были, были. Даже полуслепой Ламарк видел их. Он отдал бы на отсечение собственную голову: так крепко верил в наличие «переходов», то есть в изменчивость живого.

— Мы не видим их, — возражали Ламарку. — Это ваша фантазия.

Люди с хорошим зрением не видели… Ламарк, глаза которого с каждым днем видели все хуже и хуже, — видел! Действительно: мало — смотреть, нужно и видеть. Противники Ламарка смотреть-то умели (хитрость невелика), и глаза у них были зоркие, но — видеть… Этого они не умели совсем. А быть может, и не хотели.

Все чаще и чаще в лекциях Ламарка проскакивали отдельные мысли и фразы об изменчивости всего живого. В своих книгах — в предисловиях или вступлениях к ним — он начал писать о том же.

Оставив на время ископаемые раковины, старик предпринял огромный труд: стал пересматривать всех животных, устроил им особую «ревизию». И чем больше он смотрел на засушенных рыб, на шкурки птиц и зверей, на скелеты и препараты, тем яснее становилось: изменяется — всё.

Виды животных не вымирают, они только изменяются — вот результат обзора коллекций. Только человек может истребить какую-либо породу животных начисто. В природе этого не бывает.

Постепенно изменяется животное, постепенно старые признаки исчезают, постепенно появляются новые. И вот наступает момент исключительной важности: перед нами — новый вид.

Это было широчайшее поле для обобщений, и Ламарк не замедлил воспользоваться им.

5

В 1811 году члены Института были на парадном приеме у Наполеона: временами император устраивал нечто вроде «смотра» своих ученых. Затянутые в мундиры, они мало походили на ученых: казалось, что это чиновники. Среди них стоял и старик Ламарк, уже полуслепой. Он низко поклонился Наполеону и протянул ему книгу.

— Что это такое? — вскричал Наполеон, не взглянув на книгу. — Ваша нелепая метеорология, произведение, которым вы конкурируете с разными альманахами? Ежегодник, который бесчестит вашу старость?

— Это раб…

— Занимайтесь естественной историей, и я с удовольствием приму ваши труды.

— Это.

— Эту же книгу я беру, только принимая во внимание ваши седины. Держите! — швырнул Наполеон адъютанту книгу.

— Это книга по естественной истории, — выговорил Ламарк, когда Наполеон отбежал от него (император не ходил, а бегал), и… горько заплакал.

Через несколько дней он заплакал еще раз: Наполеон особым приказом запретил ему издавать «Метеорологический бюллетень». Пришлось прекратить писание статей по метеорологии, и только после падения Наполеона Ламарку удалось напечатать несколько метеорологических статей в «Новом словаре естественной истории» Детервилля.

Книга, которую Ламарк столь неудачно преподнес Наполеону, была «Философия зоологии».

Эта книга, написанная на закате жизни уже полуслепым ученым, обессмертила его имя.

«Все живое изменяется! — вот лозунг Ламарка. — Нет ничего постоянного».

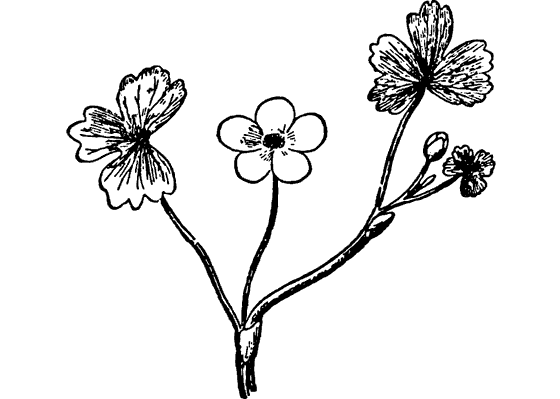

Водяной лютик (воздушные листья).

Водяной лютик (подводные листья).

В этой фразе, столь простой по словам и столь глубокой по смыслу, не было ничего нового. Еще за две тысячи триста лет до этого древнегреческий мудрец Гераклит, прозванный «Темным» за его манеру говорить малопонятно, сказал: «Все течет. И никто не был дважды в одной и той же реке. Ибо через миг и река была не та, и сам он уже не тот».

Изменяются горы и океаны, изменяются моря и острова, изменяется климат, изменяется — всё. Эти изменения отражаются на растениях и животных. И они — изменяются.

— Позвольте! — возразил Кювье. — А как же египетские пирамиды? Мы хорошо знаем, что им тысячи и тысячи лет… В них нашли мумии кошек, и эти кошки ничем не отличаются от теперешних. Где же ваши изменения?

— Что ж! — снисходительно улыбнулся Ламарк. — Значит, тогда, при фараонах, условия жизни кошек были такими же, как и в наши дни.

Презрительно усмехнувшись, Кювье отошел, бормоча: «Бредни, одни бредни». Кювье никак не мог согласиться с рассуждениями Ламарка. Нападая на эту теорию вначале, он позже стал просто о ней молчать. Он даже не сообщил о выходе книги Ламарка поэту-ботанику Гёте: для Кювье «Философия зоологии» не существовала. Сент-Илер был менее враждебно настроен, но и он со многим не соглашался.

Ламарк охотно вел научные споры и разговоры и спорил со всеми, кто выражал желание поспорить.

— Нужно ли мне перечислять факты, которые вам так хорошо известны? — говорил он одному почтенному ботанику. — Ведь вы, да и не только вы, а всякий земледелец знает, как влияют на растение условия, в которых оно оказалось.

— Еще бы… В сухую весну трава тощая — и сено плохое. В весну, богатую теплыми дождями, трава растет вовсю, и сенокос — великолепный. Но… я не вижу, какое это имеет отношение к нашему разговору. Весна хорошая, весна плохая, а мятлик все остается мятликом.

— Конечно, остается. Так я не о таком случае говорю. Нужно длительное воздействие. Вот, вообразите. Росла какая-то травка на лугу, на хорошей почве, с достаточным количеством влаги, в тихом месте. Занесло ветром ее семечко на каменистый холм. Почва скудная, воды мало, сухо, ветер дует и дует: плохое место. И все-таки прижилась там выросшая травка. Что же она, такой же, как на лугу, будет? Нет, конечно. И ее дети, внуки растут здесь. И так поколение за поколением. Конечно, получится новая разновидность, не похожая на ту травку, что когда-то росла на лугу.

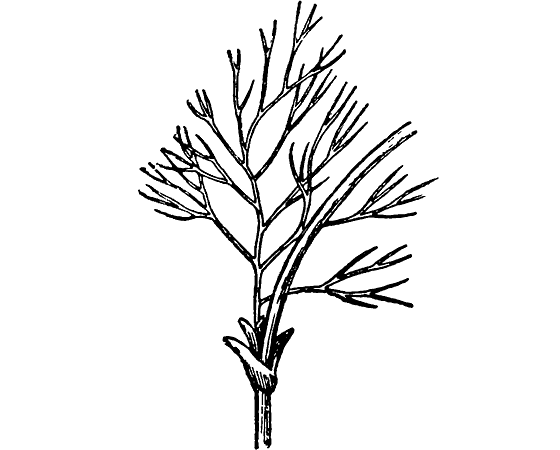

Стрелолист (воздушные листья).

Стрелолист (подводные листья).

— Я вам получше пример приведу, — ответил ботаник. — Растет водяной лютик в воде — листья у него разрезные, мелкодольчатые. Оказался стебель лютика в воздухе — и новые листья вырастают другими: они широкие, округлые, крупнолопастные, совсем не мелкорассеченные. Это получше вашей травки на пригорке.

— Что вы хотите сказать вашим примером? — не понял Ламарк. — Чем плох мой случай и чем хорош лютик?

— Я хочу сказать лишь одно. Воздушные и подводные листья у лютика разные, но сам-то лютик все тот же, и ничего нового из него не получилось. Травка ваша на лугу и на холме… Ну, и что? Вид не изменился, нового вида не получилось, а разновидность… Мало ли мы знаем их, разновидностей! Это еще не новые виды.

— Похоже, что нам не сговориться, — отошел от ботаника Ламарк.

А тот, гордый «победой», был бы очень не прочь поспорить еще. Он и пример придумал: пшеницу. Сортов-то ее много, но ведь это только сорта…

— У всякого животного, не достигшего предела своего развития, более частое и продолжительное упражнение какого-нибудь органа укрепляет и развивает этот орган, увеличивает его в размерах. Неупотребление органа ослабляет его. Орган может и совсем исчезнуть, если он не употребляется. Эти изменения передаются по наследству потомству, и…

— Позвольте, но…

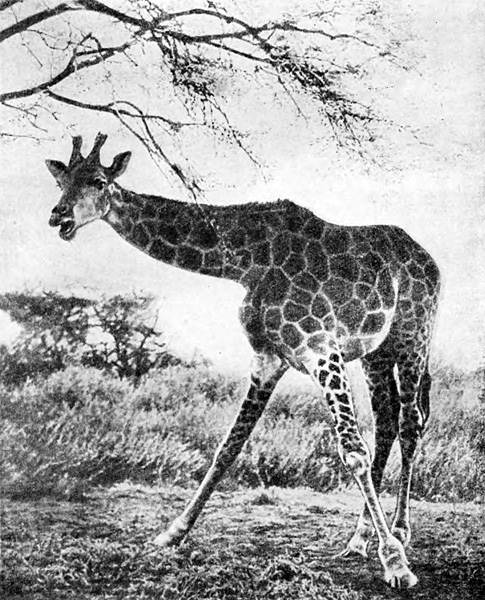

— Я приведу пример. Жираф, живущий в Африке, объедает листья и ветки высоких кустарников и деревьев. Ему приходится поступать именно так: там, где он живет, почти нет хорошей травы — слишком сухо. До ветвей нужно дотянуться. И жираф делал постоянные усилия, стараясь дотянуться до веток. И вот от постоянных упражнений шея жирафа стала удлиняться. Из короткошеего жирафа получился наш жираф с длинной шеей. То же произошло и с его передними ногами: он приподнимался на них, дотягиваясь до веток, и его передние ноги постепенно стали гораздо длиннее задних… Посмотрите на утку. У нее есть перепонки между пальцами. Как они образовались? Птица была вынуждена добывать пищу в воде. А для этого ей приходилось плавать. Конечно, она растопыривала пальцы: так удобнее грести. При этом кожа у основания пальцев, конечно, растягивалась. Это упражнение повторялось изо дня в день, повторялось у матери, у детей, у внуков. И оно привело к тому, что между пальцами образовалась перепонка. Береговая птица, ходившая по мелководью, приподнималась на ногах, стараясь не подмокать: с течением времени ноги вытянулись, стали длинными. Эта же птица, добывая пищу из воды, старалась не намокнуть, не опускала в воду грудь, туловище, а вытягивала шею. Ну, и вытянула… Поглядите на куликов. У лебедя шея очень длинная, а ноги короткие. Почему? Он плавает — ногам не приходится упражняться в вытягивании, они короткие. Он не ныряет, а погружает в воду голову. Конечно, чем дальше окажется голова под водой, тем больше захватишь добычи. Шея вытягивается и вытягивается…

— А рога у быка? Они тоже тянулись? — ехидничал спорщик.

— И рога! Кровь приливала к голове, прилив крови вызывал…

— Я понимаю! — улыбнулся спорщик и отказался продолжать спор.

«Это какой-то сумасшедший, — бормотал он, отходя от Ламарка. — Кровь приливает к голове, и выросли рога… Да у меня постоянные приливы крови к голове… А где рога?»

— Итак, животные понемножку изменяются потому, что они хотят этого? — напал на Ламарка новый критик его теории.

— Да! Изменения среды, изменения условий жизни вызывают изменения привычек животного, отражаются на его психике, вызывают приток особых флюидов к тем или другим органам, а этот прилив вызывает, в свою очередь, изменения органов… Это в тех случаях, когда простое упражнение невозможно по тем или другим причинам. Вот, например, дикий бык. Ведь бывают же у него приступы ярости, приходится ему сражаться с противником. А где оружие? Укусить нечем — его зубы непригодны для этого. Лягаться он не может. Что остается? Встав друг против друга, сражаться, ударяя головами, то есть биться лбами. Внутреннее чувство вызывает у быка прилив флюидов к этой части головы. И здесь происходит выделение костного или рогового вещества, образуются твердые наросты. В конце концов появляются рога.

Жираф.

— Что же, флюиды могут и у меня появиться?

— Почему нет?

— Ну, так я хочу, чтобы у меня уши стали короче, — заявил критик, обладавший пребезобразнейшими ушами.

— Обратитесь к хирургу, — и Ламарк потрогал свой высокий галстук, скрывавший шрам на шее.

— У животных нет хирургов.

— Тогда терпите. Может быть, у вас и появятся эти флюиды… Но этого мало: нужно, чтобы они были и у ваших детей, и у внуков, и у правнуков… Может быть, тогда у кого-то из ваших потомков уши и станут другими.

— А я?

— Вы останетесь с такими же ушами.

Критик обиделся и прекратил спор. Его пример оказался неудачным: изменения происходят очень медленно, а вовсе не в несколько часов или дней (да и путем каких-то загадочных «флюидов» вряд ли вообще можно изменить форму ушей, добавим от себя).

Насмешки сыпались на Ламарка со всех сторон. Бедняга совсем растерялся. Каждый выхватывал из его теории несколько фраз, перевирал их и хотел возражать, доказывать, спорить…

— Да как вы не можете понять такой простой вещи! — почти кричал доведенный до отчаяния старик. — Среда изменяется. Вместо леса стала степь. Отразится это на жизни животных? Так же ли они будут жить в степи, как жили в лесу? Нет, нет и нет! Лес и степь — разные вещи, и жизнь в них разная. С этим-то вы согласны?

— Согласен.

— Может ли животное, приспособленное к жизни в лесу, жить так же хорошо в степи, где нет деревьев, где совсем другая обстановка?

— Конечно, ему будет там плоховато.

— Ну, и что случится? Оно будет жить иначе, у него появятся другие привычки и потребности, его психика изменится, оно будет по-другому упражнять свои органы. Что же, оно не изменится от этого, не станет другим?

— А если ему так плохо в степи, так чего же оно там сидеть будет? Оно может уйти, найти себе лес — раз уж оно такое лесное животное — и жить в нем.

Ламарку казалось совсем простым то, чего не понимали его противники. Крот ведет подземный образ жизни: роет в почве ходы и в них охотится, на поверхность выходит очень редко, да и то обычно ночью. Зрение у крота развито очень слабо. Связь слабого развития глаз с жизнью в потемках очевидна, но — «с чего началось»? Потому ли крот живет в темных подземных ходах, что у него слабое зрение и яркий солнечный свет слепит его, или его зрение ослабло из-за жизни в темноте?

— Ну как смог бы жить крот с такими глазами на солнечном свету? Ведь у него не просто очень нежные глаза — он полуслепой. Он и в полутьме видит скверно, а добыча его такова, что сама в рот не полезет. Жизнь в подземных ходах — дело другое. От врагов защищен, добыча не такая уж проворная, сразу не убежит, да и в узком ходе ее легко догнать. Вот и ушел крот жить в земляные ходы.

Окапи, лесной родич жирафа (Ламарк не знал этого животного, его открыли ста годами позже).

— Нет, — отвечал Ламарк. — Это неверное рассуждение. Не потому ушел крот жить в подземные ходы, что у него плохи глаза. Глаза стали у него плохими именно потому, что он живет в темноте. Глаза не упражнялись, и вот… И тут же второй пример: передние ноги крота. Роя ходы, крот работает передними ногами. И вот от постоянных упражнений в рытье они изменились: обычная ходильная нога превратилась в великолепную копательную ногу.

— Сочинительство! — упрямился спорщик. — Все это только слова и слова…

Что оставалось делать с такими людьми? А ведь это были не просто любители поспорить. Это были — ученые. Особенно раздражала ученых родословная животных, которую составил Ламарк.

Линнеевская система была далека от естественной: основатель систематики дал, в сущности, только классификацию, пусть и удобную практически, но не отражавшую родства. Кювье разбил животный мир на несколько «типов», резко обособленных. Убежденный сторонник творческого акта, он не мог уже по одному этому интересоваться постепенным развитием, усложнением строения и поведения животных. Ламарка интересовало именно это: развитие животного мира.

Окружающая среда, условия жизни воздействуют на животное, вызывают появление у него тех или иных особенностей поведения, а это влечет за собой упражнение или неупражнение соответствующих органов, что приводит к изменениям в строении. Все эти изменения идут по пути совершенствования, усложнения организации.

Ламарк истратил много времени и сил на разработку классификации животных. Он не старался помочь зоологам узнавать названия животных, как когда-то помог ботаникам-любителям, составив определитель растений. Нет! Его классификация должна была отразить происхождение различных групп животного мира, показать пути развития животных от простейших форм до наиболее высокоорганизованных.

— Как? На первой ступеньке инфузории, а на последней — человек? Мы в одном ряду с собаками и обезьянами? Вздор, бредни…

Ламарку так хотелось навести порядок среди животных! Он столько работал, нашел новые признаки, придумал новые способы классификации. Сделал то, чего до него не делал никто: отделил беспозвоночных от позвоночных, разделил линнеевских «червей» на классы, нашел место для инфузорий, которых Линней не знал, куда пристроить. Он ввел в число признаков животных их внутреннее строение. Повадки животного, а значит и строение нервной системы — важнейший признак. И Ламарк не только привел особенности строения нервной системы у разных трупп животных. Он разделил их на несколько групп: бесчувственные (инфузории и полипы), чувствующие (все остальные беспозвоночные) и разумные (позвоночные).

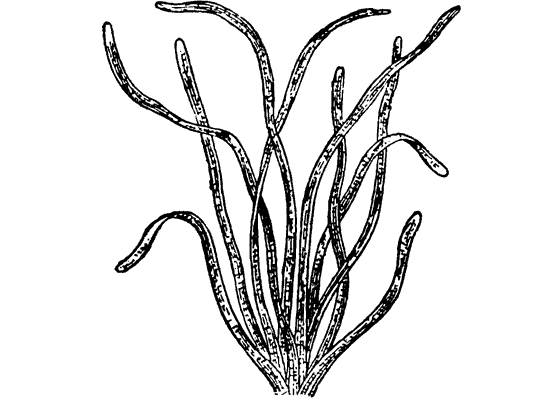

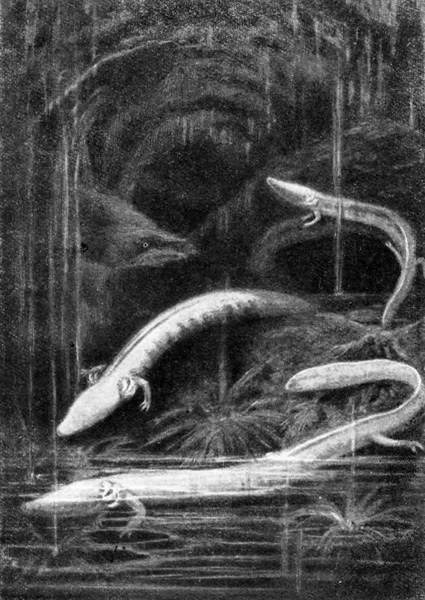

Протей, слепой обитатель подземных вод.

Он составил родословную животного царства, и они, новая классификация и эволюционная теория, вытекали одна из другой и должны были подкреплять одна другую.

И вот благодарность! Еще если бы смеялась толпа уличных зевак — пусть, Ламарка не огорчило бы это. Но «чушь» кричали ученые.

— Отец! Не расстраивайтесь. Не слушайте их… Вас оценят потом… Вас поймут позже, — утешала его дочь Корнелия. — Потомство отомстит за вас, отец.

Но старику от этих утешений не было легче.

Никто не понимал его теории, которой он пытался объяснить постепенное развитие животного и растительного мира. Никто не понимал его «родословной», на первой ступеньке которой помещались инфузории, а на последней — человек. «Нам знакомо все это, — говорили ему. — Еще швейцарец Боннэ занимался такими лестницами. Он на них даже минералы пристроил. Праздная фантазия!» Они не хотели даже сравнить «лестницу Боннэ» с родословной Ламарка.

Они ничего не хотели, они не могли, не умели понять того, что написал Ламарк. И Ламарк, давший первую научно построенную эволюционную теорию, служил мишенью для насмешек: дешевые умники изощрялись — кто лучше посмеется, кто придумает лучший пример «по Ламарку».

Когда-то «верхушка общества» приветствовала Ламарка-ботаника. Теперь… теперь место древних дворянских родов заняли тридцатилетние генералы и крупная буржуазия. Старая монархия и феодальная аристократия были уничтожены, но перед «капиталом» оказался новый враг. Он был куда опаснее, чем изящные маркизы и веселые виконты, ради парадных охот и балов закладывавшие свои родовые поместья, чем епископы и прелаты, черные сутаны и пурпуровые мантии. Рабочие, ремесленники, безземельное крестьянство грозили превратить победителя в побежденного. Буржуазия перепугалась. И в этом страхе буржуа мирились не только с Наполеоном, но — позже — даже с Бурбонами, теми самыми, которых не так давно тащили на гильотину.

Могли ли эти жаждавшие «порядка» буржуа радоваться теориям Ламарка? Конечно, нет.

«Собирайте, классифицируйте, описывайте», — провозгласил Кювье. Факты — вот цели науки. Рассуждения, да еще о всякого рода «изменениях», — нет, буржуа не хотел никаких «революций», никаких перемен.

Ламарк оказался в одиночестве.

К семидесяти пяти годам он ослеп, но не сложил оружия. Старик диктовал дочери Корнелии, она писала, и слепой ученый продолжал работать. Правда, он уже не мог описывать новые виды, не мог заниматься классификацией: смотреть чужими глазами нельзя.

За эти годы слепоты Ламарк написал свой последний труд «Аналитическая система положительных знаний человека». Это — итоги его деятельности; здесь изложено его мировоззрение. В этой книге склонность Ламарка к философствованию и обобщениям проявилась особенно ярко. И здесь же, в первом из своих «основных положений», он, сам не замечая того, сказал обидные слова по собственному адресу: «Всякое знание, не являющееся непосредственно продуктом наблюдения или прямым следствием или результатом выводов, полученных из наблюдений, не имеет никакого значения и вполне призрачно». Слепой старик забыл, что немалое число раз нарушил это «положение» в прошлые годы.

Фламинго.

В 1829 году Ламарк умер.

Никто не вспомнил о нем, он умер забытый, заброшенный, полунищий. Кювье составил его некролог, «Похвальное слово», как тогда называли. Это «слово» было написано так, что академия не разрешила читать его на заседании: вместо похвал — одни насмешки и брань. Его две дочери, жившие вместе с ним, остались нищими. Корнелия за гроши сшивала листы гербария в том самом музее, профессором которого был столько лет ее отец.

Он жил долго, но счастья не знал. Он не получил при жизни лаврового венка — его заменили насмешками. Ему не поставили при жизни памятника, как это случилось с Бюффоном. Восемьдесят лет прошло со дня смерти Ламарка, и только тогда, в день столетия выхода в свет его знаменитой «Философии зоологии» (1809–1909), был открыт ему памятник, сделанный на деньги, собранные по международной подписке: у Франции своих денег на это не хватило.

На памятнике есть барельеф: слепой Ламарк и рядом с ним Корнелия. А под барельефом слова: «Потомство будет восхищаться вами, оно отомстит за вас, отец».

Милая Корнелия! Она так любила своего отца, так хотела облегчить ему жизнь, так хотела успокоить его! И в своей горячей любви она сказала эти слова, слова, которым сама мало верила.

Корнелия оказалась права. Она ошиблась лишь во времени: чтобы понять и оценить учение Ламарка, потомству понадобились многие и многие десятки лет.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК