Глава 9 Метод дробовика – шотган-секвенирование

Глава 9

Метод дробовика – шотган-секвенирование

Если вы не можете объяснить любому, что вы делали, значит, вы занимались полной ерундой.

Эрвин Шрёдингер

Итак, мы научились выявлять гены человека с невообразимой скоростью, но наши достижения только разожгли аппетит и заставили приступить к еще более грандиозным проектам. Я решил вернуться к всестороннему и тщательному изучению генома человека – то есть прочитать каждое из 6 миллиардов оснований генетического кода в хромосомах наших клеток. Я всегда мечтал секвенировать геном человека целиком.

Однако для этого нужны были совершенно новые методы. Я был уверен, что найду более эффективный способ, чем тот, который использовали сегодня и который казался мне абсолютно устаревшим. Уже в 1986 году, когда я только начал заниматься геномикой, я мечтал о «конвейере», где ряды машины автоматически прочитывали бы код ДНК. Теперь у меня была именно такая, первая в мире лаборатория, и я был полон решимости использовать ее возможности. Альтернативой был кажущийся мне нелепым, еле-еле продвигавшийся вперед, правительственный проект «Геном человека». С самого начала этот проект рассматривался как грандиозный, а его прототипом стала расшифровка генома дрожжей, растянувшаяся на целое десятилетие и потребовавшая «пота и крови» тысяч ученых в дюжине стран мира.

Проблема, с которой мы столкнулись, – как читать последовательность всего кода, если имеющаяся технология обеспечивает одновременное секвенирование лишь нескольких сотен пар оснований. Если бы на моем месте был какой-нибудь кроткий монах, и перед ним стояла грандиозная задача секвенирования миллионов пар оснований генетического кода, то руководствуясь обычной логикой, он бы разбил ДНК на более мелкие, легко описываемые фрагменты. Для их обработки он бы использовал различные методы размножения этих фрагментов ДНК. Небольшие участки размером лишь в несколько тысяч пар оснований можно было бы просто мультиплицировать в стандартных плазмидах.

Для участков ДНК размером до 18 тысяч пар оснований использовался бактериальный вирус, или фаг лямбда, а для участков ДНК, считавшихся тогда особенно большими и насчитывавших около 35 тысяч пар оснований, применялись специальные плазмиды – так называемые «космиды». На заре геномики почти все ученые использовали эти космиды. Процесс казался очень логичным, но логичный путь не всегда самый быстрый. Иногда случайный подход тоже может оказаться вполне эффективным.

Выполняя свою кропотливую и дорогостоящую работу, трудолюбивые монахи сначала аккуратно разместили бы все космиды в правильном порядке, как и в книге жизни. Результатом стала бы основанная на космидах геномная карта. Только после завершения этапа картирования настоятель монастыря оплатил бы работу монахов и благословил бы их на последовательное секвенирование космид. Проведение картирования до секвенирования вполне возможно, но занимает очень много времени.

Фредерику Блаттнеру, исследовавшему кишечную бактерию E. coli, геном которой почти в тысячу раз меньше генома человека, потребовалось три года, чтобы встроить клоны лямбды в карту генома до секвенирования. А на попытку создания карт хромосом человека ушло более десятка лет и 1,5 миллиарда долларов, но карты эти так и остались незавершенными. Как сказал один биолог, «за время секвенирования генома человека, выявляя клон за клоном, вполне можно было сделать не одну успешную карьеру в науке»{76}.

Создавалось впечатление, что цель картирования – избежать секвенирования ДНК. Однако результаты EST четко продемонстрировали, как много информации содержится всего лишь в нескольких сотнях пар оснований кода ДНК: метод EST не только определяет уникальную сигнатуру фрагмента, которую можно использовать для картирования генома, но часто содержит и информацию о структуре гена и его функции. Почему же не использовать информационные возможности секвенирования? Почему бы не отказаться от утомительного картирования клонов и утомительной работы, доставшейся нашим монахам?

Несколько лет назад я уже придумал альтернативный способ секвенирования генома оспы – методом дробовика, а именно фрагментации его на тысячи осколков ДНК, а затем, после обнаружения конкретных перекрывающихся последовательностей, реконструирование генома по последовательности отдельных фрагментов. Ну как при складывании головоломки, когда выкладываешь все ее части, а затем берешь по одной и сравниваешь с другими, пока не находишь ей соответствие. Но имея дело с тысячью и даже миллионами участков генома, составлять такую головоломку нужно с помощью компьютера.

Когда я занимался секвенированием генома оспы, мне пришлось отказаться от этого метода – тогда не было соответствующих компьютерных программ. Но позже они по явились – в результате случайной встречи в марте 1993 года в Испании, в Бильбао.

Меня пригласили выступить там на конференции, организованной ведущим испанским генетиком Сантьяго Гризолиа. Мой доклад был последним. Он вызвал интерес к нашим результатам по EST и другим, в том числе по идентификации генов рака толстой кишки.

Неизбежно возникли вопросы по поводу патентования генов, и один священник, видный богослов, заявил, что патентовать гены человека безнравственно. Я спросил его, так же ли безнравственно патентовать гены других видов животных? Нет, ответил он, – и это был тот самый ответ, которого я ждал. Я сообщил ему, что TIGR только что секвенировал ген человека, идентичный гену крысы, и кодируемые им белки оказались абсолютно одинаковыми. Он опешил, поскольку не подозревал, что геном человека почти не отличается от геномов всех других видов живого.

Наконец, когда толпа желавших поговорить со мной один на один рассосалась, ко мне подошел высокий, седой, добродушного вида господин в очках. «Я думал, вы с рожками», – сказал он, намекая на мой демонический образ, созданный прессой. Это был Хэмилтон Смит из Университета Джона Хопкинса. Я, конечно, слышал о Хэме раньше – благодаря безупречной репутации Смита, широкой известности в научных кругах и полученной им Нобелевской премии. Он мне сразу понравился, потому что явно собирался сделать собственные выводы обо мне и моих исследованиях, не полагаясь на чужое мнение.

Смит открыл ферменты рестриктазы, молекулярные «ножницы» для разрезания ДНК в точно определенном месте. Сегодня известны сотни рестриктаз. Одни распознают 4 пары оснований, такие как GTAC, и разрезают ДНК в тех участках последовательности, где встречают GTAC. Другие однозначно распознают 8 пар оснований – такие палиндромы встречаются только один раз на каждую сотню тысяч пар оснований. Чем больший палиндром распознает рестриктаза, тем реже она встречается. Открытия Смита очень широко используются, и молекулярная биология, возможно, не достигла бы без них своего нынешнего уровня. В 1972 году Пол Берг использовал ферменты рестрикции для создания с помощью бактерий чужеродного белка, положив начало современной биотехнологической промышленности. Первые карты геномов даже называли «рестрикционными картами», построенными на основании размера фрагментов, выявленных с помощью данного фермента. Сегодня эти карты используются, среди прочего, для геномной идентификации в криминалистике.

Мы со Смитом зашли пропустить по рюмочке в бар, и вскоре мне стало ясно, что этот весьма скромный человек не желает почивать на лаврах своих прежних достижений. Пока я пил пиво, он потягивал коктейль «Манхэттен» и расспрашивал о нашем секвенировании, его точности, оборудовании и открываемых генах. Я пригласил его пообедать со мной и кое с кем из моих друзей. Он объяснил, что ему, как лауреату Нобелевской премии, нужно сегодня присутствовать на официальном ужине в качестве «свадебного генерала», но потом сказал: «Да ну их!», и мы присоединились к небольшой веселой вечеринке в местном ресторанчике, которая, по испанской традиции, затянулась до самого утра.

После ужина мы вернулись в отель для продолжения разговора. Хотя Смит старше меня больше чем на десять лет, у нас оказалось много общего. В детстве мы оба любили строить всякие штуковины, вдохновленные примером старших братьев (к сожалению, у брата Хэма было психическое заболевание, и его положили в больницу), и мы оба получили медицинское образование. Хэм тоже служил в армии, в Сан-Диего. И у него однажды тоже было столкновение с Биллом Хазелтайном – Хэм заподозрил его в попытке задержать публикацию статьи конкурента. На следующий день я пригласил его стать членом Научно-консультативного совета TIGR.

В том же году Хэм принял участие в первом заседании совета, где он поднял руку и спросил: «Вы себя называете Институтом геномных исследований. Как насчет того, чтобы этим и заняться?» Он рассказал нам о Haemophilus influenzae (гемофильной палочке), которую он исследовал в течение двадцати лет и выяснил, что ее геном меньше, чем у E. coli, и что она обладает и другими свойствами, которые делают ее идеальным кандидатом для секвенирования. Я давно искал подходящий геном, чтобы попробовать метод дробовика для секвенирования всего генома. Идея секвенирования H. Influenzae мне очень понравилась, к тому же у H. Influenzae был сходный состав по соотношению G/C с ДНК человека. Появлялась реальная возможность впервые секвенировать геном свободноживущего организма, досконально изученного Хэмом.

Наше сотрудничество набирало обороты с некоторым трудом. Хэм объяснял это тем, что с библиотеками клонов, содержащих фрагменты генома H. Influenzae, имеются проблемы. Только спустя годы он признался, что его коллеги из Университета Джона Хопкинса относились ко мне с большим подозрением из-за нападок Уотсона и других критиков, и он опасался, что работа со мной повредит его репутации. И все-таки Хэм решил создать библиотеку генов Haemophilus. А у нас уже была подходящая компьютерная программа для сборки фрагментов. Хэм смоделировал некую имитацию сборки и считал возможным осуществить ее с примерно 25 тысячами участков. Сотрудники TIGR были полны энтузиазма, а вот изобретатель геномного ассемблера TIGR Грейнджер Саттон не был уверен, что его программа справится с задачей восстановления всей секвенированной ДНК обратно в геном, состоящий из 1,8 миллиона пар оснований. Грейнджер был не только молчалив, но и очень скромен: на самом деле, незадолго до этого его программа соединила в кластеры соответствующей ДНК более 100 тысяч последовательностей EST, и я был уверен, что его ассемблер справится с геномом H. Influenzae.

Мы приступили к оформлению гранта в НИЗ на тестирование нашего метода летом 1994 года. Естественно, я беспокоился, что по политическим причинам НИЗ откажется нас финансировать, а нам с Хэмом не терпелось приступить к работе. Исследования геномов дрожжей и E. coli финансировались уже много лет, и если бы мы «переиграли» их с помощью нашего метода, это стало бы началом очень важного этапа: прочитав код патогена, насчитывающего почти миллион пар оснований, мы бы впервые расшифровали геном свободноживущего организма. Вместо того, чтобы девять месяцев ждать весьма вероятного отказа от НИЗ, я принял решение перенаправить часть бюджета TIGR, около миллиона долларов, на исследование H. Influenzae. Я был уверен – этот риск оправдан.

Спустя четыре месяца мы получили последовательности 25 тысяч участков ДНК H. Influenzae, и команда Грейнджера взялась за дело. Через несколько недель из фрагментов было собрано несколько очень больших отрезков генома. Но оставались еще некоторые мелкие неучтенные фрагменты, и было не совсем ясно, как они встроены в хромосому.

Эти результаты не оправдали «великой геномной мечты», в которой все клоны ДНК генома выращивались в E. coli, секвенировались, затем собирались вместе с помощью компьютера, и, в конце концов, появлялась целиком вся хромосома. Но так происходит очень редко, и на то есть веские причины. Одна из них – зависимость роста чужеродных фрагментов ДНК от бактериальной среды E. coli. Некоторые ДНК явно токсичны для E. coli, и они удаляются биохимическим механизмом ее клеток. Рестриктазы используются бактериями для защиты от атак чужеродных ДНК, постоянно циркулирующих вокруг, например от вирусов.

Тем не менее недостающие куски геномной головоломки помогли мне понять, что карта генома может упорядочить последовательность и собранные фрагменты таким же образом, как картинка готовой головоломки помогает в ее сборке, даже если некоторые элементы отсутствуют. Подобно мореплавателям, генетики на протяжении многих лет использовали различные виды карт. Среди них – так называемые функциональные карты, или карты сцепления.

При воспроизведении гены материнского организма часто, но не всегда, передаются потомству. Чем дальше друг от друга расположены гены на хромосоме, тем меньше вероятность, что такая передача произойдет. Изучая частоту совместной передачи двух генов из поколения в поколение, ученые могут оценить, насколько близко на хромосоме они расположены, и создать карту сцепления. Впервые хромосома была картирована таким образом в начале 1990-х великим американцем Томасом Хантом Морганом при исследовании плодовой мушки. В его честь был назван участок гена, состоящий из около одного миллиона пар оснований генетического кода – сантиморган. О карте с таким разрешением генетики давно мечтали.

Другой вид генетических карт – физическая карта, основанная на поиске физического местоположения данного гена. Определяется, на какой хромосоме находится ген, с чем соседствует, и в каком именно участке хромосомы находится.

Но я не собирался создавать ни карту сцепления, ни физическую карту до секвенирования, как это сделали мои конкуренты. Команда Фреда Блаттнера потратила три года на разработку карты клона лямбды E. coli, и конечным результатом их работы стали 18 перекрывающихся килобаз клонов, подобных сцепляющимся друг с другом элементам игры «Лего», – грандиозный подвиг традиционного генетического исследования. Но у меня не было необходимости создавать такую карту. Каждый, кто хоть раз собирал пазл, знает, что можно продолжать сборку, не зная всей картинки, если идти от краев и других узнаваемых частей снизу вверх. В общем-то, последовательность ДНК сама является конечной физической картой, в которой все пары оснований генетического кода известны, так же как и точный порядок их расположения.

Не имея карты генома H. influenzae, мы разработали несколько принципиально новых методов организации больших совокупностей фрагментов для воссоздания генома. В одном случае для копирования ДНК из генома мы использовали технологию ПЦР. Два химических соединения, так называемых праймера, определяют начало и конец копируемого участка. Мы использовали праймеры, полученные из последовательностей вблизи концов собранных фрагментов. Затем мы попытались использовать ПЦР со всеми комбинациями праймеров с помощью зонда ПЦР от конца каждой последовательности, поочередно со всеми другими зондами ПЦР от концов всех остальных участков.

Получив из генома фрагмент ДНК, мы его быстро секвенировали. Затем мы соединяли в последовательность два других фрагмента. Проделывая одновременно несколько комбинаций, мы могли относительно быстро составить б?льшую часть генома.

Метод ПЦР не работает с каждой точкой геномного разрыва, поэтому я придумал совершенно новую методику секвенирования генома человека. Собрав с максимальной точностью, по специальной компьютерной программе полный комплект из 25 тысяч фрагментов генома Haemophilus, мы в результате получили большие наборы перекрывающихся фрагментов ДНК, так называемые «контиги» (от «contiguous» – «перекрывающиеся»). Чтобы использовать контиги для сборки генома, я планировал сравнивать оба конца нескольких сотен случайных клонов фага лямбда. Если конец одного клона лямбды соответствует одному контигу, а другой конец – другому контигу, то это означает, что мы автоматически определили правильный порядок и ориентацию этих контигов. Нам нужно было разработать новые методы секвенирования только концов клонов лямбды, но это можно было сделать довольно быстро. Получив всего несколько последовательностей со спаренными концами, мы уже могли соединить ансамбли ДНК в правильном порядке. Эта стратегия «секвенирования спаренных концов», предполагающая знание точного количества участков, разделяющих два элемента генетической головоломки, и стала ключом к секвенированию всего генома методом дробовика. Итак, секвенирование свелось всего лишь к заполнению нескольких разрывов во всем геноме бактерии, и мы убедились, что нашли оптимальную методику.

Вскоре должна была состояться конференция по секвенированию геномов, на которой я хотел представить наши результаты. Мы очень гордились достигнутыми успехами, и я с нетерпением ждал открытия конференции. Мы прошли долгий путь, начав с тестирования сумасбродной идеи, и теперь стояли на пороге прорыва, впервые в истории секвенировав геном свободноживущего организма.

В сентябре того же года Роберт Флейшман представил наши результаты на Конференции по секвенированию генома в Хилтон-Хеде в Южной Калифорнии. Нам казалось, что презентация прошла очень хорошо, и мы были буквально поражены, когда выступил Уотерстон и назвал наш метод бесполезным. Он утверждал, что метод никогда не будет работать и наш единственный результат – 11 фрагментов, которые никоим образом не упорядочить. Хэм расстроился больше всех. Он и по сей день не может забыть скандальное выступление Уотерстона в 1994 году.

Вскоре после возвращения в Роквилл мы получили ожидаемый ответ по поводу нашей с Хэмом грантовой заявки на исследование Haemophilus, поданной в начале года. Оценка экспертов была невысокая, и до вопросов финансирования дело даже не дошло. Заключение рецензентов отражало мнение геномного сообщества: как и Уотерстон, все они считали наш метод (к тому же применяемый без их ведома) бесперспективным, а попытки его использовать – бессмысленными. Правда, меня несколько утешило особое мнение небольшой группы независимых экспертов НИЗ, которые выразили несогласие с мнением большинства и посчитали нашу программу достойной финансирования.

Я прикрепил письмо с отказом в финансировании на дверь своего кабинета. Тогда я уже не сомневался, что у нас все получится. Мы с Хэмом решили напрямую обратиться к Фрэнсису Коллинзу с просьбой финансировать проект, представив данные о наших последних результатах, из которых следовало, что в самое ближайшее время мы, скорее всего, расшифруем первый в истории геном. Разумеется, на карту было поставлено нечто большее, чем просто научные достижения. Мы были потрясены, получив через несколько недель письмо из Центра генома НИЗ с отказом.

Однако это письмо нисколько не охладило наш пыл, а побудило продемонстрировать, как ошибаются наши критики. Для этого мы вскоре ликвидировали последние разрывы в последовательности Haemophilus influenzae. Итак, мы первыми секвенировали генетический код свободноживущего организма, и, что было не менее важно, сделали это, разработав принципиально новый метод. Это «секвенирование всего генома методом дробовика» позволило нам быстро (в двадцать раз быстрее, чем любым другим методом) и без геномной карты секвенировать и реконструировать с помощью компьютера весь геном. Конечно, мы очень многим были обязаны Сенгеру, но наш метод обладал важными отличиями. Секвенированные Сенгером в его пионерском исследовании вирусы отнюдь не являлись живыми организмами, а представляли собой сложные химические структуры, которые ведут себя по-пиратски и воспроизводятся только в клетках другого существа. Сенгер разбил геномы вирусов на определенные участки с помощью ферментов рестрикции, поэтому его метод дробовика не был в полной мере случайным. И хотя Сенгер тоже использовал компьютеры, их программное обеспечение не смогло бы «переварить» получаемый нами объем данных.

Исследования Сенгера были, бесспорно, основополагающими и значительно продвинули методы секвенирования ДНК, но их нужно было усовершенствовать и адаптировать для расшифровки геномов живых организмов. Его последователи использовали фрагментацию ультразвуком, но они по-прежнему применяли его только для клонов рестрикционных фрагментов, даже при секвенировании более крупных вирусных геномов. Другие ученые, например Клайд Хатчисон из Университета Северной Каролины (ныне сотрудник Института Крейга Вентера), пробовали применять метод дробовика, но их смущала необходимость вручную секвенировать и собирать случайные участки ДНК – процедура, резко усложняющаяся для больших геномов.

Мы же для ускорения геномных исследований использовали метод случайного покрытия генома в комбинации с секвенированием спаренных концов, а также новые математические методы. Главной особенностью нашей работы было применение современных технологий. Сотрудники моей лаборатории секвенирования создавали лучшие библиотеки генов и разрабатывали самые изощренные алгоритмы, а не стремились «застолбить» права на отдельные участки генома. Шампанское рекой лилось на вечеринке в честь завершения секвенирования Haemophilus influenzae – впервые были наглядно продемонстрированы перспективы использования метода дробовика для расшифровки всего генома, и наконец-то появилась возможность расшифровки, сравнения и анализа ДНК живых существ.

Коллеги и конкуренты узнали о нашем успехе в Англии, где Ричард Моксон из Оксфорда организовал четырехдневное совещание под эгидой Wellcome Trust. Моксон много лет работал в Университете Джона Хопкинса, считал Хэма Смита своим учителем и был «абсолютно сражен» достижениями TIGR. Он не сомневался в успешном завершении проекта. Зато сотрудник Wellcome Майкл Морган, известный скандалист, разделял позицию Уотсона – что я-де ставлю под удар мировое научное сообщество и представляю серьезную угрозу для Института Сенгера.

В это время Клайд Хатчисон пришел к выводу, что паразитическая бактерия Mycoplasma genitalium, живущая в мочеполовой системе человека, может стать подходящим кандидатом для секвенирования генома, поскольку она обладает самым маленьким геномом среди свободноживущих организмов. Хэм знал, что мы сумеем просеквенировать этот геном очень быстро, и с большим удовольствием позвонил из моего кабинета Клайду, пригласив его на встречу в Великобритании через несколько месяцев, и, между прочим, поинтересовался, не хочет ли Клайд, чтобы к тому времени геном M. genitalium просеквенировали? Почему бы и нет, ответил тот. (Позже Хатчисон говорил: «Мы бы закончили секвенирование M. genitalium лишь к 2000 году, если бы не ваше предложение».)

Несмотря на то, что тогда мы уже завершили секвенирование первого генома, я предпочел отложить обнародование нашего триумфа и собирался сделать нечто большее, чем просто секвенирование последовательности ДНК. Я хотел проанализировать геном, выяснить, что именно последовательность может рассказать о характеристиках этого вида живого организма, а затем написать основополагающую статью и установить некий стандарт в этой области.

Интерпретация генетического кода и специфических генов – непростой процесс. Никогда раньше ничего подобного для свободноживущего организма в таком полном объеме не делалось. У нас имелось 1,8 миллиона строк As, Cs, Ts, и Gs, которые необходимо было проанализировать и перевести на английский язык, а для этого нам нужно было новое программное обеспечение и новые методики.

Интереснее всего было бы обнаружить гены этого организма, блоки генетического материала (как правило, около 900 пар оснований кода, эквивалентных 300 аминокислотам), которые фактически являются схемами синтеза белков. Так называемые «открытые рамки считывания» содержат участки генетического кода, который описывает все аминокислоты первичной структуры белка. Бактерии не имеют интронов (не несущих информации участков ДНК), которые разбивают гены и все усложняют, поэтому мы могли находить все открытые рамки считывания в геноме, а затем выяснять, какой белок кодировали эти последовательности, тщательно просматривая общедоступные базы данных и отмечая аналогичные генетические последовательности.

Как всегда, мы доверяли консерватизму матери-природы и полагали, что если белок выполняет определенную работу, скажем, в E. coli, он наверняка делает то же самое в H. influenzae. Однако эта бактерия имела около пары тысяч генов, и на такое исследование требовалось много времени. Из-за скудости информации в общедоступных базах данных методика работала только для 6 из каждых 10 генов. Остальным не находилось никаких соответствий среди известных белков или генов, и поэтому они были зарегистрированы как новые гены с неизвестной функцией. Затем мы построили гигантскую диаграмму метаболизма всех идентифицированных генов и вероятные пути метаболизма, которые демонстрируют, как один ген «разговаривает» с другими, чтобы эта бактерия занималась своими повседневными делами. Такое построение оказалось очень увлекательным занятием, потому что у нас появилась возможность получать более подробную информацию, как этот организм функционирует, и каждый день отражать эту информацию в его метаболической диаграмме. Но мне все равно хотелось большего.

Да, мы первыми в мире получили набор генов, необходимых для элементарной жизнедеятельности организма, но полученные данные оставались удручающе неполными. А ведь заполнив все пробелы, мы бы раскрыли тайны эволюции этого вида, да и не только. Но нам с Хэмом пришлось согласиться, что эти проблемы выходят за рамки данного уровня анализа, а потому придется заняться ими в другой раз. Мы решили суммировать наши результаты и отправить статью в Science. Я позвонил тамошнему редактору Барбаре Ясны и рассказал о наших достижениях. И ей, и другим редакторам это показалось очень интересным. Мы обговорили даже вид обложки журнала, если статья получит положительную оценку экспертов.

Нам пришлось раз сорок переписывать статью! Мы знали, что она станет исторической, и я настаивал на максимальной точности изложения. Вопрос о том, кого указывать в качестве авторов, довольно сложен, особенно когда речь идет о «Большой Биологии», а в нашей работе участвовала буквально целая армия, начиная от молекулярных биологов, математиков и программистов до сотрудников лаборатории секвенирования. И порядок упоминания авторов чрезвычайно важен: главные указываются первыми или последними в списке. После фамилии одного из них ставится адрес для переписки. Наилучший вариант для молодого ученого – стать первым в списке авторов и одновременно адресатом для переписки. Если ваше имя стоит в списке последним и указаны ваши координаты, это означает, что вы – главный ответственный за ее содержание, а младшие коллеги внесли в исследование значительный вклад. Перепробовав разные варианты, мы остановились на кандидатуре Роба Флейшмана в качестве первого автора, а меня и Хэма поставили последними, потому что мы были главными в этой работе. В итоге все были просто счастливы, что приняли участие в грандиозном достижении и стали авторами важнейшей статьи. И наконец, настал заключительный этап перед публикацией – мы отправили ее в Science на рецензирование.

Как правило, отзывы коллег часто бывают весьма критическими, но на этот раз мы получили, пожалуй, лучшие из когда-либо виденных мной рецензий. По просьбе рецензентов мы внесли некоторые изменения в статью и отправили обратно в Science, где ее должны были напечатать в июне 1995 года. Но, конечно, слухи о нашем успехе появились уже за несколько недель до публикации. В результате меня пригласили выступить с главной лекцией на ежегодном заседании Американского общества микробиологов 24 мая в Вашингтоне. Я согласился с условием, что вместе со мной выступит и Хэм.

Научные журналы – это бизнес, они зарабатывают деньги на подписке и рекламе, поэтому неудивительно, что такие издания, как Science и Nature, пытаются помешать утечке информации о своих материалах до их публикации. В противном случае на статьи накладывается «эмбарго», а журналистов, которые сообщают о них в прессе или в эфире до официальной публикации, лишают доступа к пресс-релизам о содержании будущего номера журнала. Ученым, нарушающим это эмбарго и открыто обсуждающим свои работы до их появления в печати, нередко отказывают в публикации статей. Эта система на руку журналам, но, конечно, идет вразрез с основополагающим принципом открытого и свободного общения, основы науки. Мы с Хэмом не хотели упустить шанс представить первый в истории свободноживущий геном вниманию нескольких тысяч микробиологов (в заседании Общества приняли участие более 19 тысяч ученых), которые могли бы лучше, чем кто-либо, оценить результаты нашей работы. Редакция Science сначала возражала, но правила не запрещают проведение научных презентаций, если их организаторы не дают интервью для прессы.

В тот вечер мы с Хэмом, очень торжественные, прибыли на конференцию в костюмах и при галстуках. Я окинул взглядом огромный зал на тысячи мест, подключил свой компьютер, проверил качество изображения рисунков на гигантских экранах и почувствовал, что начинаю нервничать. Масштаб мероприятия был поистине пугающим, и к тому же мне предстояло выступить со своим первым докладом по микробиологии перед ведущими учеными в этой области, самыми «сливками» микробиологии. Меня пугали возможные традиционные вопросы о патентах и о причинах враждебного отношения ко мне коллег-генетиков. Но я был обязан все выдержать…

Мне стало особенно трудно, когда президент Общества микробиологов Дэвид Шлезингер объявил об «историческом событии». Затем Хэм представил меня в своей обычной теплой манере и начал рассказывать, как мы создали библиотеки ДНК генома Haemophilus, и как важно было разбить ДНК на фрагменты определенного размера таким образом, чтобы при случайной выборке из миллионов фрагментов лишь от 20 до 30 тысяч из них статистически представляли собой всю ДНК генома. Я продемонстрировал, как мы облегчили процесс сборки, применив метод секвенирования спаренных концов к обоим концам каждого фрагмента. Затем показал, как мы использовали разработанные на основе метода EST алгоритмы и мультипроцессорный компьютер с массовым параллелизмом, чтобы собрать 25 тысяч случайных последовательностей в крупные контиги, покрывающие большую часть генома, а затем провели спаривание последовательностей с концов этих контигов и заполнили оставшиеся пробелы. В результате 1,8 миллиона пар оснований генома были с помощью компьютера соединены в правильном порядке. Мы преобразовали аналоговую версию мира биологии в цифровой мир компьютеров.

Но самое интересное было впереди. Я поведал собравшимся, как мы использовали геном для изучения биологических характеристик этой бактерии, как она вызывает менингит и другие инфекции. И это было еще не все. На самом деле для проверки метода мы секвенировали еще один геном – самый маленький из известных геномов паразита Mycoplasma genitalium. Когда я закончил свое выступление, все в зале одновременно встали и устроили мне продолжительную овацию. Я был очень взволнован, – это было так неожиданно, я никогда раньше не видел акой единодушной спонтанной реакции на научной конференции.

У Science были все основания для беспокойства по поводу моего выступления: презентация вызвала лавину обсуждений и оценок еще до выхода в свет нашей статьи. Заголовок в самом журнале гласил: «Вентер побеждает в гонке за секвенирование – дважды» и там же было процитировано высказывание Коллинза о «выдающемся историческом событии»{77}. Журнал Time выразился так: «Получив отказ в государственном финансировании по причине ненадежности своего метода, Вентер использовал личные средства, обошел ученых, получивших такое финансирование, и достиг, даже по мнению конкурентов, “значительных результатов”»{78}. А The New York Times писала: «Словно в подтверждение того, что секвенирование генома Haemophilus не было простой случайностью, в конце своей лекции доктор Вентер достал “очередного кролика из шляпы” и сообщил о секвенировании генома еще одного свободноживущего организма»{79}. И далее: «Благодаря своим достижениям, доктор Вентер вполне может стать членом того самого научного сообщества, с которым он давно не в ладах из-за любви к ускоренным методам секвенирования генома, эффективность которых другие специалисты считают маловероятной».

Мы все – я, Хэм, моя команда – были счастливы, ведь мы помнили, сколько нам пришлось пережить за это время – интриги НИЗ, враждебность или полное равнодушие коллег…

А впереди нас ждали новые неприятности.

В свое время Хазелтайн и SmithKline Beecham не разрешили мне публиковать результаты секвенирования EST, и тогда наши коллеги-ученые были возмущены, думая, что это мое решение. Теперь, когда дело дошло до Haemophilus и секвенирования всего генома, я, найдя лазейку в соглашениях между HGS и TIGR, понял, что они распространялись только на секвенирование отдельных последовательностей EST, – возможность сборки геномов целиком тогда не рассматривалась.

В распоряжении HGS значились 6 месяцев (с момента передачи результатов TIGR), – время отбора генов для коммерческого использования, после чего можно было публиковать результаты. И вот в случае с Haemophilus я начал передавать в HGS необработанные результаты секвенирования еще до их сборки. На протяжении 4 месяцев в компьютеры HGS было закачано 25 тысяч бактериальных последовательностей, что вызвало у специалистов скорее замешательство, чем интерес. Когда же мы начали «сшивать» все последовательности воедино в геном и стало понятно значение нашей работы, недоумение сменилось откровенной враждебностью.

Отчасти дело было в том, что когда конкуренты HGS принялись штамповать EST человека со все возрастающей скоростью, Хазелтайн пришел в ужас, обнаружив, что мы секвенируем всего лишь геномы бактерий. «Я до вас доберусь!» – зарычал он на одном заседании Совета директоров TIGR, но затем сменил гнев на милость, когда руководство SmithKline осознало коммерческую ценность результатов секвенирования и решило, что эти результаты помогут им в разработке новых вакцин и антибиотиков. И тут уже привычно ожесточенные споры по поводу разрешения на публикацию результатов начались всерьез.

Хазелтайн утверждал, что часы «коммерциализации» начнут «тикать» только после того, как HGS получит полную последовательность генома. Это, разумеется, позволит сохранить геном в секрете еще полтора года. Но я просто не мог допустить, чтобы HGS подала заявку на патент генома или помешала нашей публикации и лишила нас шанса стать первыми в соревновании за расшифровку генома. А Хазелтайн прекрасно понимал, что если мы первыми в истории расшифруем геном, то потом, безусловно, легко обойдемся без HGS. Хазелтайн пригрозил подать в суд, чтобы заблокировать публикацию генома, и нанял для этой цели адвокатов.

Ежедневно получая все новые и новые требования, я осознавал, что компромисс может оказаться фатальным для TIGR и всей моей карьеры. Сколько времени я отдал тогда на бесконечные консультации с Стивом Паркером и его командой юристов! А Хазелтайн повысил ставки и привлек влиятельного вашингтонского адвоката, только что ушедшего в отставку с поста советника президента США.

Теперь он планировал подать в суд для получения судебного запрета и одновременно собирался запатентовать геном. Но вскоре выяснилось: чтобы выиграть процесс, HGS придется доказывать в суде, как именно публикация моей статьи может нанести вред его бизнесу, – непростая задача для компании, не занимающей исследованием микроорганизмов.

В последний момент, через этого бывшего адвоката президента, компания HGS предложила компромисс: если я предоставлю им полную последовательность генома до отправки статьи в Science, они пойдут на уступки. Чувствуя, что выиграл право на публикацию, я согласился, и требуемые данные были переданы в HGS, а мы отправили статью в журнал. Однако я не сумел предугадать поведения патентного поверенного Роберта Миллмана. С хвостиком и бородой, всегда экстравагантно одетый, рыжеволосый Миллман имел среди специалистов в области патентного права высокую репутацию, да еще у него был опыт работы в области молекулярной биологии.

С его помощью HGS сумела-таки оформить патент до публикации моей статьи, хотя это и стоило им немалых денег. Патентная заявка на 1200 страницах содержала 1,8 миллиона пар оснований генома бактерии. Точно так же, как и тысячи других патентных заявок, поданных HGS и Миллманом, она представляла ценность только для патентных адвокатов. Единственным ощутимым последствием этой агрессивной патентной политики стало вызванное ею невероятное возмущение научного сообщества.

Статья о геноме Haemophilus была опубликована в Science 28 июля 1995 года, в список авторов вошли сорок человек, и в качестве главных авторов были указаны мы с Хэмом{80}. Статью анонсировали на обложке, в журнале поместили подробную генетическую карту: зеленым цветом были показаны гены, участвующие в энергетическом метаболизме, желтым – копирующие и восстанавливающие ДНК, и так далее. Почти половина генов оказались неокрашенными – их роль была неизвестна. В статье описывалось не только содержимое генома, но и то, чего в нем не хватает. Мы расшифровали лабораторный штамм Rd, не вызывающий никакого заболевания, и нашли, что в нем нет полного набора генов, связанных с инфицированием. Мы обнаружили, что некоторые метаболические пути этого гена неполные, в частности, в цикле Кребса (цикле энергетики клетки) не хватает половины ферментов. В результате, для роста этого вида организма требуются высокие концентрации глютамата. Однако видный биохимик из Стэнфорда сказал, что мы наверняка тут «напортачили», ведь все знают, что в каждой клетке осуществляется весь цикл Кребса. Но впервые секвенировав геном микроорганизма, мы узнали, что существуют клетки, в которых отсутствует цикл Кребса, и такие, в которых энергетика целиком связана с ним.

В том же номере Science мы опубликовали еще одну статью, в которой объяснялось, как Haemophilus может ускорить свою эволюцию путем обмена участками ДНК с другими бактериями своего типа, как бы обновляя свой геном{81}. Хэм нашел ключ к механизму обмена в уникальной последовательности из 9 пар оснований, 1465 копий которых «разбросаны» по всей длине генетического кода, в середине генов. Определенные молекулы на поверхности бактерии связываются с этой последовательностью и доставляют ДНК в клетку. Существует не так много способов такой доставки. Поразительно, что в этом механизме обновления «программного обеспечения» намного меньше возможностей для изменения, чем в самом программном обеспечении; создается впечатление, что для выживания бактерии важнее количество нового программного обеспечения, а не качество.

Одно из самых интересных открытий было сделано командой Ричарда Моксона из Оксфорда. При изучении гена, который кодирует фермент, катализирующий образование молекул липоолигосахаридов на поверхности бактерии, они обнаружили, почему наши организмы с таким трудом борются с микроорганизмами. Позже Моксон вспоминал, как «мы с Дереком Гудом определили более 20 новых, ранее нераспознанных генов на пути синтеза липополисахаридов всего лишь за несколько недель».

Его команда обнаружила, что имеются повторяющиеся участки последовательности ДНК перед геном, при копировании которого в дочерние клетки ДНК-полимеразой возникают ошибки. После расшифровки всего генома мы обнаружили, что здесь сидит ряд генов, ответственных за синтез определенных молекул на клеточной поверхности. Этим остроумным способом бактерии постоянно изменяют свои антигены на поверхности клеток, чтобы новые штаммы были на один шаг впереди иммунной защиты организма. Этот процесс можно наблюдать при функционировании дыхательной системы: как только организм распознает один штамм, на смену ему приходит другая версия Haemophilus. Теперь мы знаем, что похожие механизмы встроены в генетический код и других патогенов человека. И это одна из причин, почему мы никогда не сможем выиграть войну против инфекционных заболеваний, а лучшее, что мы способны придумать, – это быть на шаг впереди эволюции бактерий.

23–26 апреля Моксон организовал в Оскфорде конференцию, которая прошла очень успешно. Один из участников вспоминал: «Крейг, выскочив на трибуну, стал рассказывать, как собирался геном Haemophilus influenzae, – его выступление произвело потрясающий эффект, и всем стало ясно, что в микробиологии наступают великие перемены. Так оно и случилось». Я не только приехал на эту конференцию и выступил с докладом, но и привез с собой компакт-диск с результатами секвенирования последовательности Haemophilus и генома Mycoplasma. Участники конференции часами изучали наши результаты. «Вот оно. Вот, что такое этот организм», – заметил один из них{82}.

В TIGR как раз тогда заканчивались деньги, а тут замаячили неограниченные возможности. Ричард хотел подать заявку на финансирование от Wellcome, чтобы его оксфордская лаборатория совместно с TIGR могла заняться расшифровкой генома бактерии Neisseria meningitis, заражение которой является основной причиной менингита у детей. У меня была неловкая встреча с Морганом, когда выяснилось, что «геномный король» компании Wellcome даже не читал наших статей в Science. Тем не менее отдел Wellcome по инфекциям и иммунитету рекомендовал считать программу секвенирования генома Neisseria mening itis приоритетной, учитывая количество заболеваний, инвалидности и летальных исходов при менингите. Обычно за этим, как пустая формальность, следует одобрение Wellcome Trust. Но на этот раз возникла проблема, связанная с не утвержденным американскими властями статусом TIGR как некоммерческой организации, и в связи с этим – опасения, что благотворительные пожерствования могут пойти в доход HGS. Морган наложил вето на исследования генома менингита из-за возможных юридических проблем с Комиссией по благотворительности Великобритании. Я начал было секвенирование геном бактерии, но вынужден был приостановить работу.

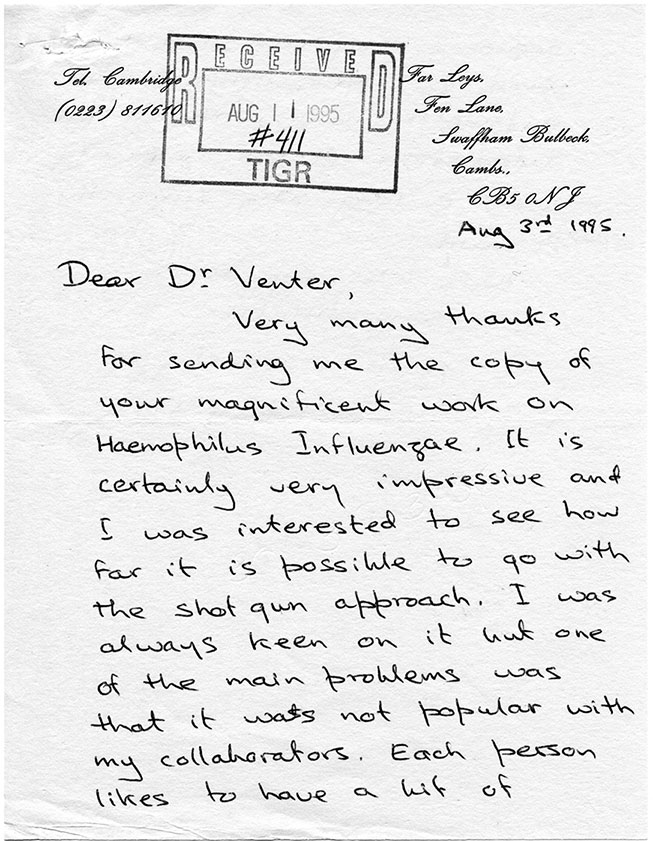

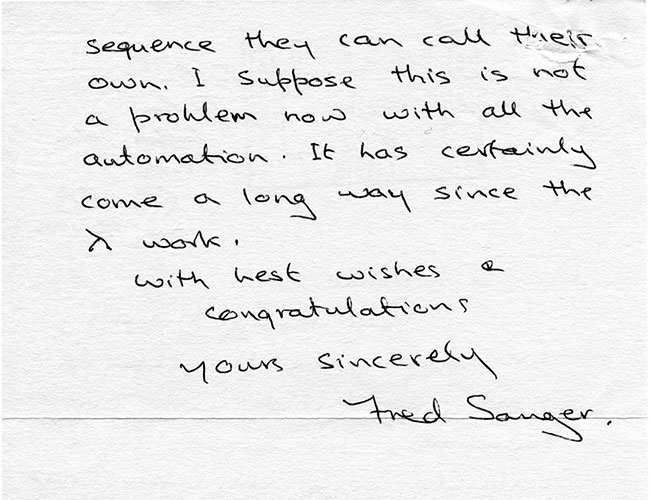

Письмо, присланное мне Сенгером:

«Уважаемый доктор Вентер, большое спасибо за копию Вашей превосходной статьи о секвенировании Haemophilus Influenzae. Результаты, безусловно, впечатляют. Мне было очень интересно узнать подробности использования метода дробовика. Он всегда меня очень интересовал, но проблема была в том, что он не пользовался популярностью среди моих коллег. Каждому нравилось заниматься своим собственным участком последовательности. Полагаю, что сейчас, с ростом автоматизации, это перестало быть проблемой. Многое, безусловно, изменилось со времени работы над бактерией лямбда.

Еще раз поздравляю Вас.

С наилучшими пожеланиями, искренне Ваш, Фред Сенгер».

Вскоре статья о результатах секвенирования Haemophi lus стала самой цитируемой среди публикаций по биологии. Профессор Стэнфордского университета Люси Шапиро рассказывала, как ее сотрудники всю ночь напролет тщательно изучали эту статью. Мы получали сотни поздравлений по электронной почте с признаниями: «Теперь мы понимаем, что это такое – геномика» и «Это настоящее начало геномной эры». Фред Сенгер даже прислал написанную от руки милую записку по поводу публикации генома Haemophilus, где отметил, что всегда верил в мой метод.

Нашу работу называли «колоссальным подвигом с огромным потенциалом для медицины двадцать первого века». В газете The New York Times Николас Уэйд выразился весьма поэтично: «Жизнь – это невыразимая, непостижимая тайна, одна из немногих вещей на свете, точно описать которую раньше казалось абсолютно невозможным. И, тем не менее, сейчас, впервые за всю историю, перед нами химически точное определение полной генетической схемы свободноживущего организма»{83}. Даже Джим Уотсон назвал это «великим моментом в науке». Интересно, дочитал ли Уотсон статью в Science до конца? Там я рассуждал о том, что «описанные здесь методы являются предпосылками для секвенирования генома человека». В сопроводительной заметке журнал процитировал еще одно мое высказывание: «Успех секвенирования H. Influenza стал для биохимиков всего мира стимулом к секвенированию генома человека»{84}.

Вскоре после выхода в печать статьи о Haemophilus мы опубликовали в Science, как и обещали, минимальный геном Mycoplasma genitalium{85}. В редакционной статье руководитель международной программы по секвенированию генома дрожжей Андре Гоффо напомнил читателям, как в течение многих лет считалось, что первым полностью расшифрованным геномом будет геном бактерии E. coli, «но, ко всеобщему удивлению, гонку выиграл аутсайдер, который сейчас приступил к секвенированию уже второго генома»{86}. Далее он отметил: «Одним из наиболее впечатляющих особенностей метода секвенирования генома M. genitalium является его высокая эффективность, свидетельствующая о мощности используемых в TIGR секвенаторов и вычислительных методов». Клайд Хатчисон прислал нам ДНК M. genitalium в январе 1995 года, а мы представили рукопись статьи уже 11 августа того же года!

Получив второй геном свободноживущего организма, мы положили начало новой дисциплине – сравнительной геномике. Вот некоторые отклики на это событие, опубликованные в журнале The Scientist{87}. «Дэвид Смит из Министерства энергетики заявил: “Я начал читать статью Mycoplasma, посвященную сравнению геномов, и вдруг меня осенило – ого, да ведь это будет совершенно новая область биологии с огромными перспективами”».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Научный метод

Научный метод Любая попытка рационализировать репродуктивную функцию человека предполагает необходимость изменения отношения общества к этой теме и разрушение барьеров всевозможных фобий, неврозов и фетишей, возведенных вокруг полового акта[36]. Исходя из

Метод выработки реакции избегания незнакомых людей и домашних животных

Метод выработки реакции избегания незнакомых людей и домашних животных Волки. Во всех случаях эксперименты проводились как на сытых, так и на голодных животных. В экспериментах участвовали 36 незнакомых для животных добровольцев из представителей местного

Секвенирование простых геномов

Секвенирование простых геномов Для определения нуклеотидной последовательности (т. е. первичной структуры) конкретного района ДНК в первую очередь необходимо упростить ее, что достигается путем разрезания ее на относительно короткие фрагменты. Сделать это можно,

Секвенирование простых геномов

Секвенирование простых геномов Для определения нуклеотидной последовательности (т. е. первичной структуры) конкретного района ДНК в первую очередь необходимо упростить ее, что достигается путем разрезания ее на относительно короткие фрагменты. Сделать это можно,

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В СИСТЕМНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В СИСТЕМНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ Системная психофизиология, основы которой были заложены трудами В.Б. Швыркова и его коллег, основана на признании: 1) единой психофизиологической реальности, в которой психологическое и физиологическое – лишь разные

Метод отбора и подготовки собак

Метод отбора и подготовки собак Кинологи центра совместно с психологами и зоопсихологами достаточно кропотливо и серьезно подошли к разрешению проблемы отбора и подготовки собак к проведению занятий, в результате чего и появилась авторская методика тестирования и

Метод отбора и подготовки собак

Метод отбора и подготовки собак Кинологи центра совместно с психологами и зоопсихологами достаточно кропотливо и серьезно подошли к разрешению проблемы отбора и подготовки собак к проведению занятий, в результате чего и появилась авторская методика тестирования и

Глава 2. ДНК

Глава 2. ДНК На стене паба “Орел” в Кембридже висит синяя мемориальная доска, установленная в 2003 году в честь пятидесятилетия одного случая, когда разговоры в этом пабе приняли не совсем обычный оборот. Во время обеда 28 февраля 1953 года два завсегдатая “Орла”, Джеймс

9.1. Художественный образ как экспресс-метод выражения или познания истины

9.1. Художественный образ как экспресс-метод выражения или познания истины Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание.Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень

15. БЛИЗНЕЦОВЫЙ МЕТОД КАК ПУТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИМИНОГЕННЫХ ИМПРЕССИНГОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ

15. БЛИЗНЕЦОВЫЙ МЕТОД КАК ПУТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИМИНОГЕННЫХ ИМПРЕССИНГОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ В качестве вводного, но показательного примера роли наследственности в агрессивности представляет интерес сцепленная с полом рецессивная болезнь Леш-Нигена, вызываемая резким повышением

Условный рефлекс – основной метод русской школы и бихевиоризма

Условный рефлекс – основной метод русской школы и бихевиоризма Хотя об условном рефлексе можно прочитать в любом учебнике по высшей нервной деятельности, в силу большого культурно-исторического значения этого понятия мы тоже скажем о нем несколько слов.Существуют

Научный метод

Научный метод Истинная экспериментальная наука о мозге (или о любом другом объекте, представляющем интерес) нуждается в методе, который позволяет установить некоторые факты, а затем использовать их для того, чтобы поставить более глубокие вопросы и получить на них более

Почему метод естественного цикла не работает

Почему метод естественного цикла не работает А что происходило до того, как язык позволил вести удаленную слежку за супругой? Интересный ответ дает анатомия. Возможно, самое яркое физиологическое различие между женщиной и самкой шимпанзе в том, что никто, включая саму

Материал и метод

Материал и метод Материалом для данной работы послужили собаки питомника Института эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. Подавляющее большинство собак воспитывались в идентичных условиях того же питомника. Почти все собаки

Материал и метод

Материал и метод Материалом для данной работы послужили, как уже указывалось, немецкие овчарки и эрдельтерьеры. Всего было исследовано 272 чистопородных собаки. Все собаки были исследованы лично автором. Материал, включенный в настоящую работу, собирался в течение

Метод: как уловить духовную реальность

Метод: как уловить духовную реальность На протяжении многих лет мы с Джином изучали взаимосвязи между религиозным опытом и работой мозга, и мы надеялись, что, исследуя деятельность мозга Роберта в наиболее интенсивные и мистические моменты его медитации, мы сможем лучше