Эволюция без чудес

В 2016 г. я был в числе организаторов международной конференции, посвященной эмоциям и чувствам у человека и животных. Проводилась она в Эриче – древнем сицилийском городе-крепости на горе высотой 750 м. В перерыве между заседаниями мы с Яаком Панксеппом прогуливались по извилистым мощеным улочкам с великолепным видом на Средиземное море и беседовали о чувствах животных. Я считал, что переходить к конкретике еще рано: «По-моему, я знаю, что они чувствуют, но пока это всего лишь домыслы». Яак с неизменной своей добродушной грустью покачал головой: «Во-первых, Франс, наличие чувств у животных уже подтверждается, и довольно убедительно. А во-вторых, кому и когда мешали обоснованные предположения?» Он полагал, что я должен выйти и открыто рассказать о своих впечатлениях. Поскольку теперь я склонен с ним согласиться, попытаюсь обрисовать его точку зрения и объяснить, почему он вынужден был всю жизнь за нее сражаться.

Яак Панксепп, увы, скончавшийся через год после той конференции, был основоположником и корифеем нейробиологии аффектов. Он рассматривал эмоции человека и животных в непрерывном преемственном развитии и первым предложил для этого нейробиологическую концепцию. Ему приходилось идти против господствующих в науке течений, самым мощным и несокрушимым из которых был радикальный бихевиоризм Б. Скиннера, для которого человеческие эмоции ничего не значили, а эмоции у животных и вовсе оставались под большим вопросом. Стремление изучать нейробиологические основы аффектов (эмоциональных переживаний) не вызывало ничего, кроме насмешек, поэтому с финансированием у Панксеппа всегда было туго. Однако, несмотря на вечную нехватку денег, он сделал больше, чем кто-либо другой для того, чтобы эмоции у животных стали обсуждать всерьез. Он и получил известность благодаря изучению ультразвуковых выражений радости, игрового настроения и смеха у крыс. Он выяснил, что активные попытки крыс подставляться под щекочущие пальцы, скорее всего, обусловлены вознаграждением, которое дают опиоиды, вырабатываемые в мозге. По данным его исследований, эмоции базируются в древних подкорковых отделах мозга, общих для всех позвоночных, а не в относительно недавно развившейся коре. Его фундаментальный труд под названием «Нейробиология аффектов. Основы эмоций человека и животных» (Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, 1998) стал бестселлером по меркам научной литературы. Яак Панксепп опередил свое время и оказал влияние на многих ученых, занимающихся животными, – в том числе на Темпл Грандин и на меня.

На конференции 2016 г. в Эриче Панксепп ввязался в долгий и жаркий спор с Лизой Фельдман Барретт, которая считает, что эмоции конструируются разумом и потому зависят от языковой и культурной принадлежности. С ее точки зрения, эмоции не заложены у нас изначально, они сплетаются из прошлого опыта и сиюминутной оценки происходящего, поэтому невозможно точно выделить конкретные эмоции[238]. Концепция Лизы Фельдман Барретт была, по сути, прямой противоположностью гипотезе Панксеппа о подкорковом базировании эмоций, и оба оппонента стояли насмерть, повторяя одни и те же доводы снова и снова, как часто бывает, когда доказываешь свое, не слушая собеседника. Но мне кажется, совсем не обязательно было впадать в непримиримую конфронтацию, ведь если провести четкую грань между эмоциями и чувствами, логичными будут обе точки зрения. Панксепп говорил в первую очередь об эмоциях, а Лиза Фельдман Барретт – о чувствах. Для нее чувства и эмоции – это одно и то же, тогда как Панксепп, я и многие другие ученые считаем необходимым их разделять.

Эмоции поддаются наблюдению и измерению, отражаются в физических реакциях, в действиях и поступках. Поскольку тело у всех людей на земле устроено одинаково, эмоции в общем и целом универсальны (включая и то, что мы испытываем, когда влюбляемся, веселимся или злимся). Поэтому эмоциональная изоляция нам не грозит даже в тех странах, где мы ни слова не знаем на местном языке. Чувства же, наоборот, представляют собой личные, скрытые от посторонних глаз ощущения и переживания, которые варьируют в зависимости от обстоятельств и субъекта. Что один человек ощущает как боль, другой может ощущать как удовольствие. Между эмоциями и чувствами нет однозначного соответствия. В каждом языке имеются свои понятия для описания субъективных состояний, и сами люди вкладывают в свои чувства и их подоплеку совершенно разный жизненный опыт.

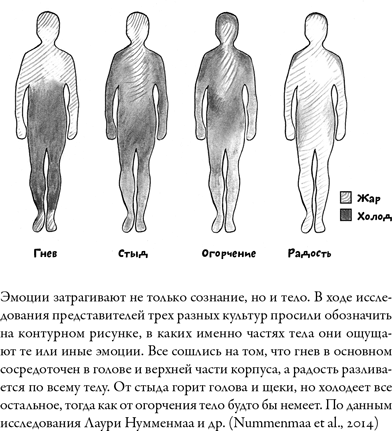

И во всем этом активно участвует тело. Описывая свои чувства, мы прикладываем руку к сердцу или к животу, впиваемся ногтями в ладони, сжимаем руками виски или крепко обхватываем себя, словно боясь рассыпаться на части. Плач, например, – это не только звук. Нам становится трудно дышать, у нас сбивается ритм сердцебиения, опускается диафрагма, в горле встает ком, по лицу текут слезы. Мы плачем всем телом. Уильям Джеймс пошел еще дальше, утверждая, что физическая реакция – это не столько выражение эмоции, сколько сама эмоция и есть. Хотя предположение это пока остается спорным, группа финских ученых во главе с Лаури Нумменмаа составили карту областей тела, задействованных при различных эмоциях. Они просили участников эксперимента отметить на этой карте области, которые связаны у них с той или иной эмоцией. В результате оказалось, что отвращение затрагивает пищеварительный тракт и горло; гнев и радость – верхние конечности, а страх и тревога – желудок. Поскольку отмеченные области, как ни удивительно, совпали у носителей финского, шведского и тайваньского – трех совершенно не родственных языков, – исследователи пришли к выводу, что представители разных культур переживают эмоции одинаково[239].

Это ни в коем случае не отменяет расхождений в том, как мы описываем и обсуждаем свои чувства. Тесть с тещей у меня французы, и я не раз поражался тому, насколько они экспрессивны по сравнению со сдержанными голландцами, которые стараются казаться как можно более спокойными и рассудительными. Французы же с легкостью распаляются или впадают в сантименты, особенно когда речь идет о любви и еде. Нас с женой после нескольких десятилетий совместной жизни эти культурные различия не пугают, пусть и сейчас порой не обходится без комичных ситуаций или недоразумений (тоже иногда гомерически смешных). Тем не менее, хотя при описании своих чувств голландцы и французы кажутся жителями разных планет (и тем самым подтверждают гипотезу Фельдман Барретт о том, что чувства конструируются разумом), когда к участию подключается тело, голос, мимика, все культурные барьеры рушатся. Досада на проигрыш своей футбольной команды выглядит совершенно одинаково и у французских болельщиков, и у голландских.

В значительной мере во всей этой путанице повинны языковые фильтры, через которые ученые рассматривают человеческие эмоции. Мы сосредоточиваемся на вербальном выражении пережитого, акцентируя лингвистические нюансы, обращая чуть ли не больше внимания на ярлыки, чем на сами чувства, которыми они должны обозначаться. Панксепп же действует «от противного», начиная свои поиски из глубин мозга, где никакие словесные ярлыки и языковые значения не играют почти никакой роли. Хотя чувствами Панксепп никогда не занимался, он был уверен, что они всегда присутствуют, не только у человека, но и у крыс. Это просто составляющая эмоций.

Одно из самых убедительных доказательств – реакция животных на препараты, которые вызывают у человека состояние удовольствия или эйфории. Механизм воздействия этих веществ на человеческий мозг хорошо изучен. Крыс привлекают абсолютно те же самые вещества, и изменения в их мозге происходят абсолютно такие же. Собственно, по их реакции на тот или иной новый препарат (будут они жаждать его или избегать) можно в точности спрогнозировать, подкрепляющим воздействием он будет обладать у человека или отталкивающим. Объяснить такую идентичность чем-то кроме общности субъективных переживаний было бы трудно.

Однако такое объяснение нравится не всем. О чувствах животных до сих пор принято упоминать с оговорками и все отсылки к ним маскировать тучей кавычек и эвфемизмов. В 1949 г. швейцарский психолог Вальтер Гесс получил Нобелевскую премию за открытие того, что агрессивную реакцию у кошек можно вызвать с помощью электростимуляции гипоталамуса. Вздыбив шерсть, кошка выгибает спину, шипит, бьет хвостом и выпускает когти, готовая напасть. Кроме того, у нее поднимается давление, расширяются зрачки и появляются другие признаки ярости. Но как только стимуляция пропадает, кошка тотчас успокаивается и снова ведет себя как обычно. Тем не менее Гесс называл это состояние не иначе как «мнимой яростью», камуфлируя, таким образом, эмоциональную составляющую поведения кошки. Однако впоследствии, уже отойдя от научной деятельности, он об этой уловке жалел. По его собственному признанию, он использовал этот обтекаемый термин лишь для отвода глаз, чтобы не придрались американские эксперты, даже в мыслях не допускающие, что, воздействуя на подкорковые отделы мозга, можно возбудить полноценную эмоцию. В действительности же, как утверждал сам Гесс, ему всегда казалось, что кошки при этом чувствовали самую настоящую ярость[240].

Под придирающимися «американскими экспертами» Гесс, Панксепп и другие европейские ученые подразумевают бихевиористов. Несмотря на то что эта научная школа была распространена во всем мире, наибольшая приверженность ее радикальной доктрине и принципам ощущалась в североамериканских университетах. Изначально бихевиористами двигало благое намерение разработать единую концепцию, объясняющую поведение человека и животных. Своим названием (бихевиоризм – от behavior, «поведение») их теория обязана стремлению сосредоточиться на наблюдаемых действиях и поступках, пренебрегая всем, что скрыто от глаз – сознанием, мыслями, чувствами. Бихевиористы считали, что психологии пора сбросить «ярмо сознания»[241]. Нужно поменьше рассуждать (или даже совсем не говорить) о том, что происходит «в голове», и побольше – о поведении как таковом.

Однако произошедшая полвека спустя «когнитивная революция» побудила науку отклониться от этого вполне достойного пути. В 1960-е гг. психологи начали заострять внимание на когнитивных процессах у нашего вида, исследовать сознание и мышление. Они раскритиковали бихевиоризм за узость подхода и отказались от него. В то время бихевиоризм еще мог бы модернизироваться, принять на вооружение ряд принципиальных концепций когнитивистики и двигаться дальше в общем русле. Вместо этого бихевиористы предпочли отмежевать наш вид от всего остального царства животных. Если отказать человеку в способности думать или осознавать себя было бы затруднительно, то отрицать эти способности у остальных животных приверженцам бихевиоризма по-прежнему никто не мешал. Они упорно настаивали на том, что к животным следует относиться как к бесчувственным механизмам, действующим по принципу «стимул – реакция», но к людям этот подход применяли осторожно и избирательно. Так бихевиористы создали разрыв между человеком и всеми остальными видами, который впоследствии только разрастался.

В результате на всех факультетах психологии по всему миру образовались два направления. Тем, кто изучал человеческое поведение, давалось полное право видеть за ним широкий спектр сложных мыслительных процессов, подразумевающих высокий уровень самосознания. Для человека предполагались самые сложные когнитивные хитросплетения – например, один человек знает, что другой знает, что первый знает что-то, чего они не знают. Те же, кто изучал животных, то есть занимался так называемой сравнительной психологией, действовали с точностью до наоборот – старательно избегали любого упоминания о мыслительных процессах и старались предельно все упростить. Поведение животных объясняли через научение на основе опыта, независимо от того, каким размером мозга обладал данный вид, хищник он или жертва, летает или плавает, к теплокровным относится или холоднокровным и так далее. Ученые, которые отваживались рассуждать об особых способностях, связанных с эволюционной историей вида, напрашивались на жесточайшую критику, поскольку исключения из выведенного Торндайком «закона эффекта» не признавались. Удивительно, как бихевиоризм, упорно отвергающий и биологию, и этологию, и теорию эволюции, в принципе продержался столько времени.

Разница между психологами «человеческими», которые могли ни в чем себе не отказывать, и зоопсихологами, вынужденными ограничивать себя на каждом шагу, вырастала в проблему, которую уже давно предвидел Уильям Джеймс. Он-то как раз подчеркнул преемственность между человеком и остальными животными:

Потребность в преемственности оказалась поистине пророческой. В связи с этим мы должны искренне стараться всеми возможными путями проникнуть к истокам сознания, чтобы оно не выглядело как вторжение чего-то нового, до той поры не существовавшего[242].

Увы, увязать противоречивые взгляды на разум человека и животных получалось только за счет «вторжения нового». Именно поэтому мы так часто слышим об огромном скачке, который сделал человек в ходе своего эволюционного развития. Разумеется, современный ученый не позволит себе говорить ни о божественном начале, ни тем более об акте творения, но идея все равно выглядит очень похожей. Неиссякающий поток литературы о нашей исключительности рисует, как сказано в аннотации к одной из таких книг, «человека, совершающего свой неповторимый шаг: одной ногой он твердо стоит среди тех существ, с кем развивался, а другой – на особом месте, связанном с самосознанием и осмыслением, которое во всей вселенной занимаем лишь мы»[243]. Каждая книга, посвященная человеческой исключительности, приводит свою версию того, почему же нам так повезло: благодаря особенному (но всегда загадочному) процессу в мозге, влиянию культуры и цивилизации или совокупности мелких перемен с далеко идущими последствиями. Немецкий философ и друг Карла Маркса Фридрих Энгельс даже оставил нам очерк «Роль труда в проце превращения обезьяны в человека»[244].

Любая из этих версий неизменно требует от нас представить вместо привычного медленного, плавного хода эволюции неожиданный – да еще лихо закрученный – вираж. Однако на самом деле изобретать подобный вираж понадобилось лишь потому, что наука отказывается принимать в расчет способности животных. Мы предельно долго принижали их так, что наши собственные когнитивные достижения стали казаться недосягаемыми. Но что, если в действительности умственные способности животных вовсе не так незначительны, как мы их представляем?

Сегодня мы переживаем вторую волну когнитивной революции, наконец распространившейся и на наших собратьев. Молодое поколение ученых уже не сковано теми табу, которые так долго нас сдерживали. Уровень, на который мы помещаем животных, повышается день ото дня – медленно, но верно. В интернете регулярно появляются новости об ошеломляющих научных открытиях в области эволюционного познания (изучении разума человека и животных с эволюционной точки зрения), иллюстрируемые потрясающими воображение видеороликами, в которых человекообразные обезьяны, врановые, дельфины, слоны и прочие демонстрируют и понимание причинно-следственных связей, и понимание психических состояний других особей[245], и планирование, и самосознание, и культурное наследование. Благодаря этим исследованиям когнитивные способности животных настолько выросли в наших глазах, что теперь история развития человеческого разума может обойтись и без чудес. Все основы были заложены еще в незапамятные времена.

Тем временем нейробиология, вскрывая «черный ящик» мозга, выдвигает гипотезы о том, как животные решают задачи, и эти гипотезы все меньше и меньше опираются на прежние теории научения. Бихевиоризм умирает медленной смертью, лишь изредка поднимая голову, чтобы из последних сил попытаться притормозить развитие науки. Панксепп боролся с его гнетом всю свою жизнь, поскольку тогда бихевиоризм был в полном расцвете. Насаждаемое бихевиористами представление о животных как о роботах было для Панксеппа проклятием, и он сетовал на «патологический агностицизм», не дававший никому занять твердую позицию по отношению к происхождению разума.

Западные ученые всегда увлекались метафорами из области механики. Все трудно поддающиеся пониманию биологические процессы сравниваются с механическими. Машины мы понимаем, потому что конструируем их сами. И поэтому нам проще представить сердце как насос, тело – как автомат, а мозг – как компьютер. Блуждая в дебрях такой запутанной и туманной биологии, мы пытаемся превратить ее в подобие Ньютоновой физики. Именно в такой механистический шаблон вписывал человеческие страсти французский философ XVII в. Рене Декарт в своем знаменитом «Трактате о человеке»:

Я желаю, чтобы вы заметили, что все эти отправления (включая страсть, аппетит, память и воображение) суть естественные последствия расположения органов этой машины, подобно тому как движения часов или автомата суть результат действия противовеса и колес[246].

Правомерность метафоры часового механизма пытаются оспорить почти столько же, сколько она существует. Самый очевидный ее изъян в том, что, в отличие от механики, в биологии все растет и развивается в совокупности и тесной взаимосвязи. Мозг больше похож на незастывший студень, чем на механизм, в нем миллиарды разных связей, самым невероятным способом интегрированных на всех уровнях в единое целое. Кроме того, он представляет собой неотъемлемую часть всего организма и его нельзя рассматривать в отрыве от него. Рукотворные же устройства, наоборот, собираются из разрозненных деталей, изготовленных отдельно и впервые оказавшихся рядом только на столе мастера. В собранном механическом приборе они никак друг от друга не зависят и сообщаются лишь в пределах тех или иных конструктивных узлов. Там нет неочевидных дальних связей, тогда как в человеческом организме мы обнаруживаем все новые и новые связи такого рода – например, связь между кишечной флорой и мозгом или синхронизация сердцебиения у будущей матери и плода[247]. В часовом механизме каждая деталь сохраняет относительную независимость, поэтому часы можно разобрать, собрать заново, и они опять будут ходить. Организм такого бесцеремонного обращения не потерпит. Отрежьте какой-нибудь орган – допустим, печень, и можете сразу прощаться со всем остальным. Ваш «механизм» разрушен. То есть даже не разрушен, а попросту погиб.

Панксепп не мог примириться с тем, что животных полагается воспринимать как системы ввода-вывода с ограниченным набором реакций. Организм не имеет ничего общего с машиной, и все эти часовые и компьютерные метафоры только сбивают с толку. Панксепп же искренне интересовался внутренними переживаниями животных и, как любой биолог, подразумевал преемственность между ними и человеком.

Невозможность выяснить напрямую, что чувствуют животные, не такая уж серьезная помеха. Как-никак у науки большой опыт работы с тем, что нельзя увидеть воочию. Эволюцию путем естественного отбора нельзя наблюдать, как и дрейф материков или большой взрыв, однако все эти теории подкреплены такими неоспоримыми доказательствами, что мы воспринимаем их почти как факт. Или возьмем одну из основ современной психологии – «theory of mind», «модель психического», то есть понимание психических процессов, как собственных, так и другого субъекта. Никто и никогда не видел, как она работает, однако это не мешает считать ее важным этапом развития ребенка. Во всех этих случаях мы собираем доказательства и свидетельства и смотрим, как они согласуются с гипотезой. В конце концов, даже то, что Земля круглая, непосредственно подтвердил только цветной снимок нашей планеты из космоса в 1967 г. Поэтому распространенный довод, гласящий, что чувства и сознание животных науке неподвластны, поскольку мы их не видим, принимать в расчет ни в коем случае не нужно. Как мудро заметил Панксепп:

Если мы собираемся рассматривать существование эмпирических состояний, таких как сознание, у других животных, нужно быть готовыми работать на уровне теорий, где о состоятельности доводов приходится судить по массиву свидетельств, а не ждать исчерпывающего доказательства[248].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК