Глава 1. Теории прогрессивной эволюции

Глава 1. Теории прогрессивной эволюции

Кто знает, что дух человека возносится ввысь,

А дух скота — тот вниз уходит в землю?

Экклесиаст, III, 21*

Бытовой антропоцентризм

Человек может оставаться равнодушным ко многому, только не к собственной персоне. В себе его интересует буквально все: внешность, психика, умственные способности и особенно происхождение. Черты родителей и более отдаленных предков принято отыскивать и ценить. У всех народов существует представление о благородстве своих предков, иначе говоря, в той или иной форме существует их культ. Иногда, к большому сожалению, этот культ принимает форму национализма, и представители разных народов готовы на все, лишь бы доказать превосходство пращуров, а тем самым и свою исключительность.

Забавно, что заложенное природой стремление к самовосхвалению заставляет нас выделить свой вид из остального животного мира и поставить его на высшую ступень. Согласитесь, что само название Homo sapiens, т. е. человек разумный, уже «звучит гордо». Умиляясь своим видовым особенностям, мы нередко вообще склонны отрицать наше родство с другими животными, ведя происхождение от какого-нибудь божества или, как теперь модно, от пришельцев из иных (внеземных) миров.

Очевидное сходство с животными нередко даже задевает нашу гордость. Так, в книге Ч. Дарвина (1809–1882) «Происхождение человека и половой отбор» [1871] приводится одно объяснение, почему некоторые африканские племена выбивают себе клыки и красят зубы в синий цвет. Оказывается, они не хотят быть похожими на собак. Однако под напором неопровержимых свидетельств, с трудом признав свое родство с другими животными и согласившись попасть в одну группу с обезьянами, мы дали ей весьма нескромное название «приматы», что значит «первые». По-видимому, само это название должно было «научно» засвидетельствовать принадлежность людей к самым совершенным животным. Особенно близки к нам человекообразные обезьяны — антропоиды. Так, человек и шимпанзе имеют общими не менее 99 % своих генов. У нас нет ни одного органа, ни одной структуры, которых бы не было у антропоидов (вплоть до аппендикса). Такое разительное сходство вынуждает нас поставить этих обезьян выше остальных и назвать их высшими приматами.

Попробуем взглянуть на высших приматов со стороны, на время забыв о своем явном родстве с ними. Мы обнаружим, что на Земле в настоящее время живет всего несколько видов этих обезьян, ведущих весьма скрытный образ жизни в тропических лесах Африки и Азии. Численность их популяций довольно низка, а для таких видов, как орангутан и горная горилла, даже близка к опасной черте, граничащей с вымиранием. Несмотря на то что в образе жизни и поведении человекообразных обезьян и людей можно отметить множество сходных черт, все же главным предметом нашей гордости — абстрактным мышлением — они, по-видимому, не обладают, а если и обладают, то им явно не пользуются. Поэтому, изумляясь их сходству с нами, мы не можем доказать, почему, например, горилла должна считаться совершеннее леопарда, буйвола или, наконец, любого жука.

К тому же, говоря о величии наших животных предков, не надо забывать о других представителях нашего рода Homo. А где они? По свидетельству палеонтологов, данный род никогда не блистал обилием видов, но все-таки когда-то существовали H.habilis (человек умелый) и многочисленные представители H.erectus (человека прямоходящего). Еще совсем недавно (около 50 тысяч лет назад) на Земле обитал близкий нам вид (или, может быть, даже подвид) — неандерталец (Homo sapiens neanderthalensis). Между прочим, по величине головного мозга он нам не уступал, а особенности захоронений явно указывают на его способность к абстрактному мышлению. И тем не менее неандерталец вымер, по-видимому, не выдержав борьбы за существование. Конечно, можно фантазировать вокруг непосредственных причин этого события; например, можно вообразить, что именно наш вид повинен в гибели неандертальцев, или же, что мы просто поглотили их при метисизации (межрасовой гибридизации).

Наконец, вспомним свое еще совсем недавнее прошлое. Что представлял собой Н. sapiens всего каких-нибудь 15 тысяч лет назад? Небольшие группы (по 20–30 человек) кочующих охотников-собирателей, затерянные в огромных пространствах девственных лесов, не производят впечатления отважных покорителей природы. Присмотритесь к аборигенам Австралии или Амазонии, послушайте их мифы и легенды и вы отметите, с каким уважением и прямо-таки благоговением относятся они не только к крупным млекопитающим — основным объектам своей охоты, но даже к совсем мелким зверькам, птицам и пресмыкающимся. Да и наши сказки и поверья изобилуют взаимными превращениями человека, животных и растений друг в друга. Человек в этих историях предстает перед нами совсем не гордым исполином, а скромным просителем у духов удачи в весьма ненадежном деле охоты.

Положение круто изменилось с появлением земледелия и скотоводства. Контроль над разведением некоторых видов животных и растений дал человеку возможность ощутить свое превосходство над ними. Новая точка зрения на природу получила отражение в Ветхом Завете, где Бог говорит только что созданным людям: «Владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Таким образом, нашему бытовому антропоцентризму не более 8—10 тысяч лет.

Дальнейший ход истории сопровождался непрекращающимся техническим прогрессом, основу которого составляло совсем не стремление к всеобщему благу, а гораздо более прозаичная так называемая престижная экономика. Представители рода человеческого в большинстве своем стремились и стремятся не столько к удовлетворению своих нужд в пище, крове и т. д., сколько к более высокому положению на социальной лестнице. Главными «объективными» аргументами в людском обществе обычно выступают близость к «аристократическим» родам и так называемое богатство. Наш спортивный, соревновательный дух, вполне оправданный в первобытные времена, теперь мешает избавиться от таких пороков, как вещизм, национализм и… антропоцентризм.

Высшие и низшие

Любой современный образованный человек, конечно, знает, что окружающий его мир живых организмов является продуктом естественного процесса — эволюции. Он также знает, что теорию эволюции создал Ч. Дарвин. Из нее следует, что каждое последующее поколение приспособлено к жизни немного лучше предыдущего, т. е. оно в некотором смысле более совершенно. В итоге в ходе эволюции должно наблюдаться непрекращающееся совершенствование всех форм жизни.

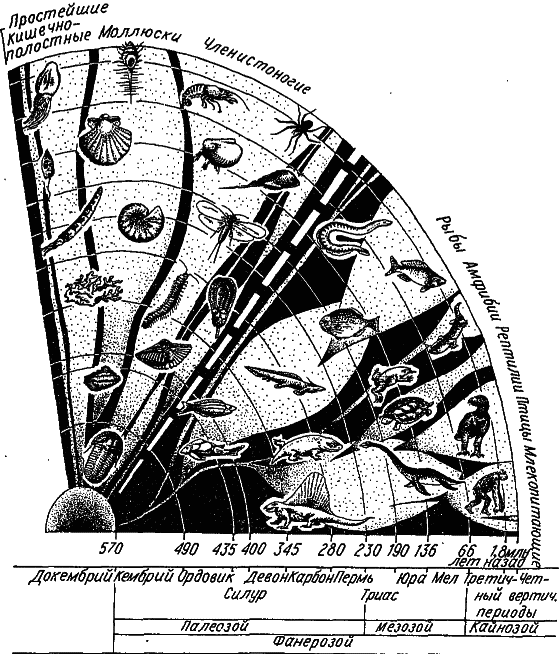

Рис. 1. Историческое развитие царства животных (по: [Мир живой природы, 1984]).

Как мы знаем из школьной программы, где-то в ордовике на нашей планете появились рыбы (см. таблицу и рис. 1), затем в девоне — карбоне от них ответвились амфибии, которые приступили к освоению суши. Земноводные породили пресмыкающихся, а те за мезозойскую эру воплотились в огромное число форм, среди которых всегда вспоминают динозавров. Затем динозавры, а с ними и другие монстры (птеродактили, ихтиозавры и пр.) в конце мелового периода вымерли, уступив планету более прогрессивным птицам и млекопитающим. Последние, быстро совершенствуясь, породили высших приматов. Наконец, около 15 миллионов лет назад появились первые представители семейства Hominidae. Эволюция гоминид протекала под знаком увеличения головного мозга, совершенствования речи и орудий. Быстро промелькнули стадии: рамапитек, австралопитек, человек способный, человек прямоходящий (питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек), неандерталец и, наконец, наш вид (или подвид) — кроманьонец. Ура! Мы победили всех, потому что именно мы завершили эту жуткую гонку. Наше совершенство заслуженно и не вызывает сомнений.

Геохронологическая шкала

Эон Эра Период Изотопные датировки, млн лет Основные события и доминирующие группы Фанерозой Кайнозой Четвертичный 1,8 Человек Неоген 25 Млекопитающие, птицы, насекомые Палеоген 66 Млекопитающие, птицы, насекомые Мезозой Мел 136 Вымирают динозавры и аммоноидеи; Аммоноидеи, динозавры Юра 190-195 Первые птицы; Аммоноидеи, динозавры Триас 230 Первые млекопитающие; Первые динозавры; Рептилии Палеозой Пермь 280 Рептилии Карбон 345 Первые рептилии; Земноводные Девон 400 Первые земноводные; Первые аммоноидеи; Рыбы Силур 435 Моллюски, брахиоподы Ордовик 490 Первые рыбы; Брахиоподы, трилобиты, иглокожие Кембрий 570 Трилобиты Поздний докембрий (Венд)) 650—690 КишечнополостныеПримечание. Доминирующие формы выделены курсивом.

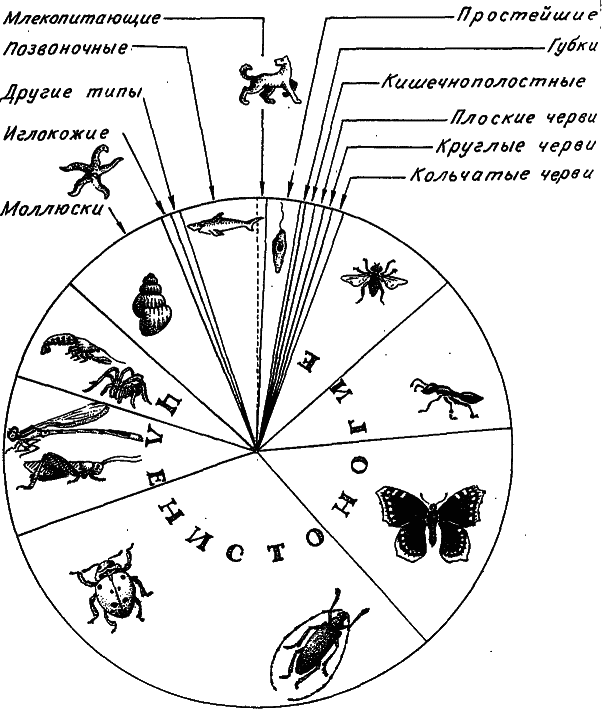

Однако осмотримся вокруг себя. На Земле в данный момент обитают не менее двух миллионов видов животных, с биологической точки зрения таких же сущностей, как и мы. Получается, что вместе с нами эволюционное соревнование завершили еще два миллиона видов. У каждого из них был свой вид-предок: выходит, что за каждым видом стоит длинная цепь предков, которая растянулась по меньшей мере на два миллиарда лет. Но если рыбы — низшие, т. е. менее совершенные, то почему же они не вымерли, почему и сейчас в морях и пресных водоемах обитает их не менее 20 тысяч видов? Почему вымерли далеко не все рептилии? Даже после страшных катастроф, обрушившихся на Землю в конце мелового периода, современные рептилии по числу видов не уступают млекопитающим. Если считать, что выжившие пресмыкающиеся совершеннее вымерших, то придется признать, что змеи и ящерицы по уровню организации выше динозавров, ихтио- и плезиозавров. С этим не согласится ни один зоолог. О жалкой видовой численности высших приматов мы уже упоминали. И наконец, главная несуразица! Большая часть видов животных приходится на беспозвоночных, из которых на первом месте стоят насекомые. Некоторые семейства жуков или бабочек содержат больше видов, чем тип хордовых со всеми позвоночными (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение числа видов в различных систематических группах современной фауны (по: [Росс и др., 1985]).

Таким образом, если встать на объективную точку зрения, то получается, что победителями в соревновании за жизнь оказались насекомые, а хрестоматийная последовательность: рыбы — земноводные — рептилии — птицы — млекопитающие — человек — это лишь последовательность появления новых форм. То, что суша осваивалась не рыбами, а амфибиями и рептилиями, довольно тривиально. Новое, существующее рядом со старым, может оказаться не лучшим, а просто другим. Таким образом, мы видим, что прямолинейный подход, при котором совершенство связывается с победой в борьбе за существование, вроде бы приводит к парадоксу.

Но позвольте, разве не очевидно, что рыбы по уровню внутренней организации уступают зверям и птицам? Разве не очевидно, что инфузории и амебы проще любого червя, а низшие растения вроде мхов много примитивнее пальм и эвкалиптов? Действительно, не прислушаться ли нам к мнению мудрецов, живших до Ч. Дарвина, когда еще не были произнесены магические слова «естественный отбор» и «борьба за существование».

Представление о разной степени совершенства живых организмов, населяющих Землю, покоится прежде всего на нашем антропоцентризме. С одной стороны, мы признаем себя частью животного мира, а с другой — четко фиксируем «пропасть», отделяющую человека от остальных животных. Наше кардинальное отличие заключается не в том, что мы лишены шерсти, ходим на двух конечностях и издаем членораздельные звуки, а в том, что мы способны к абстрактному мышлению. Данная способность позволяет людям планировать свои действия, подчиняя их ясно осознаваемым целям. Правда, это же заставляет нас при рассмотрении любого происходящего в природе процесса задавать вопросы: Для чего? С какой целью? Эти вопросы хорошо помогают понять причины поступков других людей, но правомерны ли они во многих других случаях? Например, вопрос: «Для чего солнце светит?» скорее всего вызовет у читателя улыбку, потому что свечение солнца не имеет никакой цели, а ведь еще совсем недавно на этот вопрос отвечали: «Чтобы нам было светло и тепло». Даже такой общепризнанный мудрец всех времен, как Аристотель (384–322 до н. э.), считал, что в природе все «существует ради чего-то или должно соответствовать тому, что существует ради чего-то».

Считая целеполагающую деятельность человека высшей формой поведения живых существ, Аристотель первый разделил их по степени совершенства. Ниже всех он поставил растения с их растительной душой, т. е. способностью к росту и размножению. Несколько выше были помещены «низшие» малоподвижные животные, которые способны чувствовать только при контакте (т. е. обладают осязанием, вкусом). Более высокую ступень заняли подвижные животные, способные воспринимать сигналы из окружающего мира также и на расстоянии с помощью зрения, слуха и обоняния. Их стремления не основаны на рассудке, но они способны к воображению. На высшую же ступень было поставлено единственное животное — человек, который кроме воображения обладает еще и рассудком.

Восходящий ряд существ строился Аристотелем в соответствии с усложнением их души. Растительной душой обладают все члены ряда, «высшие» животные наделены всеми свойствами души «низших», а человек имеет самую сложную душу. Вроде бы все логично, хотя сами слова «высший» и «низший» вызывают некоторую неудовлетворенность. Пусть даже душа высших состоит из большего числа компонентов, но «больше» не значит «выше».

Быть может, причина отождествления усложнения с повышением кроется в своеобразии нашей общественной жизни. Заметим, что у нас, кто командует, тот и выше. Ведь говорим же мы о представителях власти — «верхи». Любой человек, даже на низшей ступени социальной лестницы, может повелевать домашними животными, значит, он их выше. Предположив, что более высокое положение людей в сравнении с другими подвижными животными связано с повышенной сложностью человеческой души, Аристотель продолжил нисходящий ряд к низшим животным и растениям.

Как появилась в природе эта лестница живых форм, Аристотель не объясняет, хотя, учитывая особенности его философии, можно предположить, что в основе ее лежали так называемые конечные причины — целефакторы. Под их действием материя постоянно стремится воплотиться в более сложные и более гармоничные формы. Эта идея о стремлении природы к сложной организации стала неотъемлемым элементом большинства философских учений последующих столетий.

Научный антропоцентризм

Антропоцентрический принцип классификации живых организмов сохранялся в течение двух тысячелетий. Даже у Ж.-Б. Ламарка (1744–1829), создателя первой эволюционной теории, мы читаем: «Можно признать вполне достоверным фактом и очевидной истиной, что из всех видов животных именно организация человека является самой сложной и самой совершенной, как в целом, так и в отношении тех способностей, которыми она его наделяет», и далее — «можно утверждать, что чем больше организация животного приближается к организации человека, тем она сложнее и тем большего совершенства она достигла, и наоборот: чем дальше данная организация от человека, тем она проще и тем менее совершенна».

Эволюционная теория Ламарка предполагает, что заполнение ступеней лестницы живых существ (градация) шло постепенно снизу вверх под действием особой «силы природы». Этой таинственной силе препятствовала некая «изменяющая причина», нарушающая строгое соблюдение принципа градации. Заметим, что Ламарк отождествляет усложнение с совершенствованием, поэтому, по его мнению, живые существа в процессе эволюции изменяются от более простых к более сложным и одновременно от более примитивных к более совершенным. По его представлениям, самые примитивные и простые возникают из неживой природы путем самозарождения.

Мы видим, что эволюционное учение Ламарка не очень-то помогает в ответе на вопрос, как мы подразделяем живые организмы по степени совершенства. Сходство с человеком, даже отвлекаясь от искусственности этого критерия, трудно использовать при оценке степени совершенства беспозвоночных — все они в равной мере далеки от человека. Интересно, что, несмотря на всю нелогичность антропоцентризма, он продолжает жить даже среди современных антропологов. Так, Я.Елинек в «Большом иллюстрированном атласе первобытного человека» пишет: «Человек, или по-научному Homo sapiens, самое совершенное из всех живых существ».

Как это ни странно, но крупнейший вклад в объективное обоснование лестницы существ сделал ярый противник эволюционной идеи знаменитый Ж.Кювье (1769–1832). Он хотел построить классификацию животных только на фактах, при этом пытался найти признак, наиболее характерный для данного царства живых существ. Таким признаком, по мнению Кювье, является строение нервной системы, которая «… по существу и есть все животное; другие системы существуют лишь для того, чтобы ее поддерживать и обслуживать». Соответственно все животные разбиваются на четыре типа — позвоночные, моллюски, членистые и лучистые. Фактически Кювье материализовал то, что Аристотель считал душой. Выбрав признак, якобы лучше всего передающий сущность животного организма, он, точно следуя великому греку, видит ее в развитии психики и двигательной активности.

При всем уважении к Кювье согласиться с делением органов на более и менее важные трудно. Ведь хорошо известно, что все системы организма в равной степени нужны для поддержания его жизни. Повреждения как мозга, так и сердца, почек, кишечника одинаково «надежно» ведут к болезни и гибели. Да и сам Кювье считал, что «каждый организм образует единое замкнутое целое», и «что если какая-либо из функций организма будет изменена вне соответствия с изменением других отправлений организма, то он не сможет существовать».

Нельзя не согласиться с тем, что нервная система вносит большой вклад в интеграцию организма, однако в этом ей едва ли уступает, к примеру, кровеносная система, и мы не в состоянии понять, какая из них для животных важнее. А разве вклад почек в целостность организма меньше? Создается впечатление, что нервная система выбрана в качестве «объективного» критерия только потому, что головной мозг достигает максимального развития у человека. Таким образом, выбор в качестве критерия высоты организации сложности души или типа нервной системы в равной мере обусловлен антропоцентризмом.

Дарвиновская идея естественного отбора основана на представлении о различиях в приспособленности конкурирующих друг с другом особей. «Переживание более приспособленных» совсем не должно автоматически означать выживание более сложных или тем более прогрессивных. В связи с этим не удивительно, что один из ближайших сподвижников Дарвина Т.Хаксли (1825–1895) относился к самой идее эволюционного прогресса весьма скептично. Особое впечатление произвели на него так называемые «персистентные формы», т. е. виды или роды, практически не изменившиеся за десятки и даже сотни миллионов лет. Эти формы весьма нередки среди моллюсков, ракообразных, иглокожих и брахиопод. Достаточно вспомнить о щитне Triops — листоногом ракообразном, сохранявшим свою родовую (а может быть, и видовую) принадлежность более 200 миллионов лет.

Т. Хаксли считал, что все современные организмы одинаково хорошо приспособлены к своей среде, и деление на высших и низших нельзя признать научным. Отношение к этой проблеме самого Ч. Дарвина отражает фрагмент его письма Дж. Гукеру от 30 декабря 1858 г.: «…я недумаю, чтобы у кого-нибудь было ясное представление о том, что подразумевается под „высшим“…». Большинство современных дарвинистов вообще считают деление на «высших» и «низших» анахронизмом и весьма вольно обращаются со словом «прогрессивный». Так, один из творцов синтетической теории эволюции Дж. Симпсон называет таксон более прогрессивным, просто если он возник в эволюции позже. Примерно так же обращается с термином «прогрессивный» и другой крупный американский эволюционист В. Грант.

Интересно, что внук Т. Хаксли Дж. Хаксли оказался ревностным приверженцем идеи эволюционного прогресса и реанимировал ее в среде дарвинистов. Дж. Хаксли привлек внимание эволюционистов к явлению смены господствующих (доминантных) форм. Как повествует палеонтологическая летопись, в ордовике в море доминировали моллюски, трилобиты и брахиоподы; в девоне первенство захватывают рыбы; на суше в течение всего мезозоя господствуют рептилии; третичный период — царство птиц и млекопитающих и, наконец, в четвертичном — власть над природой переходит к человеку (см. таблицу).

Дж. Хаксли пытался найти объективные критерии эволюционного прогресса. По его мнению, это: 1) повышение скорости метаболизма; 2) усиление заботы о потомстве; 3) увеличение скорости реакции на сигналы внешней среды; 4) возрастание способности управлять средой и, главное, уменьшение зависимости от нее. Четвертый пункт выглядит весьма романтично, но именно ему Дж. Хаксли придает важнейшее значение. Особенно странно звучит тезис об управлении средой, что теоретически возможно лишь для человека. Но о каком управлении может идти речь? Пока мы природу только «покоряем».

Еще четче антропоцентризм Дж. Хаксли просматривается в его идее неограниченного прогресса, ведущего к человеку. Вполне традиционно особое внимание уделено развитию центральной нервной системы как главному средству усиления независимости от окружающей среды.

Идея неограниченного прогресса была развита советским эволюционистом К.М. Завадским в его представлении о «магистральном прогрессе», ведущем к человеку, т. е. снова подтверждена точка зрения Аристотеля. Еще ярче это сделано П. Тейяром де Шарденом — французским палеонтологом и философом, одним из открывателей синантропа, человеком, искавшим компромисс между наукой и религией. Он писал: «… отбрасывая всякий антропоцентризм и антропоморфизм, я считаю, что существует направление (sens) и линия прогресса жизни столь отчетливо, что их реальность, как я убежден, будет общепринята завтрашней наукой».

Он ищет «нить Ариадны», ведущую к выходу из лабиринта разнородных эволюционных тенденций. Как и следовало ожидать, этой нитью для него оказалась степень развития нервной системы и психики. Проделав этот старый трюк, Тейяр де Шарден восклицает: «Как только в качестве меры (или параметра) эволюционного феномена берется выработка нервной системы, не только множество родов и видов строятся в ряд, но вся сеть их мутовок, их пластов, их ветвей вздымается как трепещущий букет. Распределение животных форм по степени развитости мозга не только в точности совпадет с контурами, установленными систематикой, но оно придает древу жизни рельефность, физиономию, порыв, в чем нельзя не видеть признака истинности. Такая стройность, к тому же непринужденная, неизменно постоянная и выразительная не может быть случайной».

Конечно, нельзя не признать, что в линии, ведущей от рыб к высшим приматам, действительно шло увеличение относительных размеров головного мозга, особенно его передних отделов. Однако у нас нет никаких оснований придавать особое значение именно этой тенденции. В ряду рыбы — млекопитающие прогрессивному укрупнению и усложнению кроме мозга подверглись сердце с системой сосудов, почки, легкие, структуры поддержания стабильности внутриорганизменной среды. Но в этом же ряду можно отметить тенденцию к снижению репродуктивного потенциала, что, впрочем, компенсируется переходом к живорождению и усилением заботы о потомстве.

У нас есть все основания считать прогрессом выработку адаптаций к водному образу жизни предками ластоногих и китообразных. Эти адаптации включают в себя преобразования конечностей, кожных покровов, зубов и т. д. Особенно впечатляет возникновение у китообразных совершенно новой для млекопитающих системы эхолокации при мощном развитии соответствующих разделов головного мозга. То же можно сказать о прогрессивном развитии адаптаций к жизни в воздухе у предков летучих мышей. И, наконец, почему бы не говорить о прогрессивном развитии системы размножения у многих плоских червей, ступивших на путь паразитизма.

Обычно при рассмотрении приспособлений к паразитическому образу жизни большее внимание обращают на явление деградации (регресса) многих структур, необходимых организму при свободном образе жизни. Однако трудно серьезно говорить о деградации, когда предковые формы (несмотря на свободный образ жизни) были очень простыми крошечными червячками, которые плавали с помощью ресничек. Следует заметить, что биологическое процветание человека в недавнем прошлом в немалой степени сдерживалось именно этими паразитами. Еще и сейчас во многих районах земного шара «венец всего живущего» поражен ими практически на 100 %. Да и как бороться с таким червем, как, например, цепень? Его тело составлено из многих тысяч вполне автономных члеников. Центральным органом каждого членика является матка, содержащая до 175 тыс. яиц. За сутки цепень, находящийся в человеке, выделяет до 5 млн яиц.

Итак, если отбросить антропоцентризм, у нас нет объективных оснований особо выделять прогрессивное развитие центральной нервной системы и мы должны считать его лишь частным случаем широко распространенного явления — укрупнения и усложнения в ходе длительной эволюции какого-нибудь органа или системы органов. Мы постараемся дать рациональное объяснение этой эволюционной тенденции.

Ламаркизм

Первая теория, объясняющая лестницу существ с эволюционных позиций, была создана великим французским биологом Ж.-Б. Ламарком (1744–1829). Основные ее положения Ламарк сформулировал в четырех законах:

«Первый закон. Жизнь своими собственными силами непрерывно стремится увеличить объем всякого наделенного ею тела и расширить размеры его частей до предела, ею самой установленного.

Второй закон. Образование нового органа в теле животного является результатом новой появившейся потребности, которая продолжает оставаться ощутимой, а также нового движения, порожденного и поддерживаемого этой потребностью.

Третий закон. Развитие органов и сила их действия всегда соответствуют употреблению этих органов.

Четвертый закон. Все, что было приобретено, запечатлено или изменено в организации индивидуумов в течение их жизни, сохраняется путем воспроизведения и передается новым индивидуумам, испытавшим эти изменения.»

Для Ламарка истинность этих законов самоочевидна. Обратимся к первому закону. Разве мы не наблюдаем рост организма в ходе его развития? Разве это не свидетельствует о существовании особой «ростовой силы»? Во втором и третьем законах канонизируются всем хорошо известные факты повышения эффективности многих органов при их упражнении. На самом деле, если у человека возникла потребность в быстром беге, он может с помощью тренировок существенно улучшить свои спортивные показатели. При этом в его скелете, мышцах, системах дыхания и кровообращения произойдут вполне адекватные, т. е. целесообразные изменения. Почему бы не предположить, что в процессе тренировки человек направляет свою ростовую силу к органам с недостаточной функцией? Получается, что распределение в организме ростовой силы находится под контролем психики. То, что люди (и тем более животные) не вполне осведомлены о деталях собственного строения, не имеет значения, поскольку направлять ростовую силу (в форме потока особых материальных частиц — флюидов) можно совершенно бессознательно.

Однако четвертый закон вызывает, мягко говоря, недоумение. Где Ламарк наблюдал его проявление? Неужто источником служила только «народная мудрость», вроде записанной А.С. Пушкиным в его «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях». Там есть место, где мачеха, негодуя на белизну лица падчерицы, восклицает:

«Вишь, какая подросла!

И не диво, что бела:

Мать брюхатая сидела,

Да на снег лишь и глядела!»

Другой пример непосредственного действия зрительного ощущения матери на внешний облик потомства дает Библия. Иаков для того, чтобы одноцветные овцы и козы произвели пятнистое потомство, положил в водопойное корыто прутья, и скот, «приходя пить, зачинал перед прутьями». При этом зрительные ощущения от сплетения прутьев в сознании матерей трансформировались в пятна на шкуре ягнят и козлят.

По-видимому, во времена Ламарка вера в наследование приобретенных признаков имела широкое распространение. Даже циничный Д. Дидро считал, что если у людей в течение многих поколений отрубать руки, то в конце концов рубить будет нечего. Заметим, что для опровержения этого заблуждения основоположник неодарвинизма А. Вейсман в течение 22 поколений отрубал у мышей хвосты, но никаких изменений в строении хвоста потомков не обнаружил.

Дополнительным основанием для четвертого закона послужило весьма типичное для того времени представление о всеобщей гармонии мира. В такой философии нет места случайному, поэтому нельзя представить совершенно спонтанное возникновение каких-то новых целесообразных свойств. Действительно, если уровень развития органа идеально соответствует потребностям организма, то должен существовать механизм, способный обеспечить такое соответствие в изменяющейся среде. Оставаясь в плену механистического детерминизма, Ламарк должен был искать решение проблемы в форме динамического закона, связывающего изменения среды с адекватным и наследственно закрепленным изменением организма.

Несмотря на свою наукообразную форму, законы Ламарка не могли убедить людей со строгим мышлением. Не находя свидетельств изменчивости видов во времени, они продолжали твердо стоять, как они считали, на почве фактов, сохраняя веру в божественное творение. Виднейший авторитет в биологии того времени Кювье, ознакомившись с основным трудом Ламарка «Философия зоологии», заявил: «Никто не считает, эту философию настолько опасной, чтобы нужно было ее опровергать». Видимо, «опасность» не грозила представлению о неизменности видов. Несмотря на то что огромное множество видов должно было каким-то образом возникнуть, научная этика Кювье требовала рассматривать только явления, доступные наблюдению. Так как кошки, собаки, ибисы и прочие животные, мумифицированные древними египтянами несколько тысяч лет назад, нисколько не отличались от современных, то проблему видообразования можно было считать внеопытной, т. е. ненаучной. Между прочим, сходная точка зрения на проблему возникновения жизни на Земле существует в настоящее время у многих биологов. Различные теории, касающиеся этой проблемы, принято встречать скептически, как будто речь идет о чем-то не вполне серьезном.

Дарвинизм

По существу, Дарвин был первым, кто ввел в биологию понятие случайного. Основной моделью эволюционного сдвига послужил для него процесс выведения человеком полезных в хозяйственном отношении форм растений и животных. Дарвин высказал мысль, что основным движущим фактором при этом выступает отбор особей, несколько отклоняющихся от большинства в направлении, нужном для селекционера. Эти слабые «уклонения» нередко передаются по наследству, поэтому продолжительный отбор их аккумулирует, обусловливая в конце концов существенный сдвиг свойств средней особи. В своем основном труде «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) он пишет: «Если бы отбор заключался только в отделении резко выраженной разновидности и разведении ее, то начало это было бы до того очевидно, что едва ли заслуживало внимания; но его значение заключается в громадных результатах, получаемых накоплением в последующих поколениях различий, положительно незаметных для непривычного глаза, различий, которые по крайней мере я тщетно пытался уловить».

Откуда же берется эта едва уловимая наследственная изменчивость? По первоначальной версии теории Дарвина, она возникает совершенно спонтанно безо всякой связи с условиями среды. Однако прямых доказательств этого важнейшего положения Дарвин не представил. Случайный характер возникновения наследственной изменчивости его крайне смущал. Поэтому он пытался заверить оппонентов, что эта случайность — просто непонятая закономерность, что на характер наследственной изменчивости каким-то образом влияют среда, упражнения и т. д. В то же время успех методической и бессознательной селекции в выведении хозяйственно ценных форм растений и животных явно свидетельствовал о том, что без всяких упражнений, не учитывая никаких психических переживаний отбираемых особей, возможны колоссальные однонаправленные сдвиги в их организации. Совершенно ясно, что селекционер не создает специальных условий для появления наследственной изменчивости — она возникает сама.

Представление о спонтанно возникающей наследственной изменчивости по любому признаку Дарвин перенес на естественные популяции. Выбрав в качестве признака приспособленность особи, т. е. ее шансы оставить взрослых потомков, Дарвин нашел путь к пониманию процесса естественного отбора. Взору открылась странная, довольно мрачная картина: слегка отличающиеся друг от друга особи одного вида соревнуются между собой за право представлять в следующем поколении особенности своего строения. При этом из-за ограниченности пищевых ресурсов большая часть потомков безнадежно гибнет.

Если сам факт эволюции, т. е. изменение видов во времени, был принят современниками довольно легко, то с механизмами дело обстояло гораздо хуже. Идея эволюции была подготовлена для восприятия Ламарком и немецкими натурфилософами. Идея естественного отбора также получила всеобщее признание. Непонятным оставался лишь источник наследственной изменчивости. Следует заметить, что во времена Ч. Дарвина и далее вплоть до начала XX века господствовало представление о наследственности как о какой-то жидкости (обычно называемой кровью). Считалось, что при оплодотворении наследуемые от обоих родителей свойства смешиваются. Теперь предположим, что индивид с благоприятным наследственным уклонением скрещивается с обычной, среднестатистической особью того же вида. Тогда в соответствии с «теорией кровей» благоприятный признак у потомка разбавится вдвое. А при скрещивании этого потомка с другими обычными особями полезное свойство разбавится уже в четыре раза и т. д. Легко понять, что если благоприятные наследственные изменения возникают редко, то они будут неминуемо разбавляться и исчезать в последующих поколениях. Этот аргумент был выставлен инженером Ф. Дженкиным, и Дарвин не смог дать на него удовлетворительного ответа.

От «кошмара Дженкина» можно было избавиться только резким повышением вероятности появления однотипных благоприятных изменений. Второе затруднение связано с неопределенным (по направлению) характером изменчивости. По теории Дарвина получалось, что благоприятные изменения всегда сопровождаются неблагоприятными, т. е. изменчивость не носит приспособительного характера. Это положение подверглось интенсивной критике даже со стороны наиболее правоверных последователей Дарвина. Например, знаменитый немецкий дарвинист Э. Геккель (1834–1919) считал, что изменения среды должны вызывать адекватную наследственную изменчивость. Он предлагал свести механизм эволюции всего к двум факторам — наследственности и приспособлению. Наследственную изменчивость он мыслил только как результат действия среды (климата, питания и т. д.). По существу, это чистейший ламаркизм. В чем же тогда заключалась новизна геккелевского «дарвинизма»? По-видимому, в том, что, во-первых, приспособления, т. е. благоприятные наследственные изменения, возникают не у всех конкурирующих особей, и, во-вторых, сама величина таких благоприятных изменений мала, поэтому их надо копить, аккумулировать с помощью естественного отбора. Таким образом, дарвинизм Геккеля, да и самого Дарвина (позднего) отличается от ламаркизма только в количественном отношении. Действительно, вернувшись к четвертому закону Ламарка, можно отметить, что он слишком уж категоричен.

Пожалуй, еще одна ошибка ревностных последователей Дарвина заключается в их склонности преувеличивать (можно сказать, обожествлять) «творческие» возможности отбора, который все видит, все оценивает, так что ни один волосок на теле, ни одна нуклеотидная пара не остаются без тщательной проверки. Такой взгляд был в некоторой степени присущ и самому основателю теории: например, в «Происхождении видов…» он пишет: «… естественный отбор ежедневно и ежечасно расследует по всему свету мельчайшие изменения, отбрасывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно и невидимо, где бы и когда бы ни представился тому случай, над усовершенствованием каждого органического существа…». Эта слабость ортодоксального дарвинизма была вполне осознана и преодолена крупнейшим современным эволюционистом М. Кимурой, который дополнил теорию естественного отбора своей «теорией нейтральности».

Неодарвинизм и неоламаркизм

Сокрушительный удар по ламаркизму нанес А. Вейсман (1834–1914). Он показал, что клетки зародышевого пути у животных очень рано обособляются от остальных (соматических) клеток организма. Поэтому, сколько ни упражняй соматический орган, результат упражнения (пусть даже каким-то образом запечатленный хромосомами соматических клеток) физически не может быть учтен хромосомами половых клеток. Отсюда неумолимо вытекало, что (по крайней мере для животных) никакой индивидуальный опыт особей не может наследоваться. Тем самым Вейсман возродил дарвинизм в его очищенной от ламаркизма форме — неодарвинизма.

Однако в начале XX века оба подхода столкнулись с огромными трудностями в связи с успехами новой науки — генетики. В 1903 г. датский генетик В. Иогансен четко продемонстрировал неэффективность отбора в чистых линиях фасоли. Такие линии состоят из особей с практически идентичной наследственностью. Несмотря на то что в течение нескольких поколений высаживались самые мелкие и самые крупные семена, средняя масса семян в каждой линии оставалась прежней. Для неоламаркистов этот результат означал полный крах, так как весьма существенная индивидуальная изменчивость особей оказалась не наследуемой. Для неодарвинистов в полном объеме встала проблема, как же все-таки возникает наследственная изменчивость.

Опыт классической генетики свидетельствовал, что изменение генов — событие очень редкое. Это породило чрезвычайно широко распространенное мнение о том, что возникновение благоприятных для отбора изменений не является делом простого случая. Временное противоречие между генетиками и эволюционистами, по существу, явилось почвой для произрастания многих весьма сомнительных теорий, пытавшихся укрепить позиции неоламаркизма. Наиболее скандально известна теория Т.Д. Лысенко, господствовавшая в СССР в 30—50-х годах. Приведем выдержку из его статьи «О наследственности и ее изменчивости». «Во всех тех случаях, когда организм находит в окружающей среде нужные ему условия соответственно его природе, развитие организма идет так же, как оно происходило в предыдущих поколениях той же породы (той же наследственности)… В тех же случаях, когда организмы не находят нужных им условий и бывают вынуждены ассимилировать условия внешней среды, в той или иной степени не соответствующие их природе, получаются организмы или отдельные участки тела организма, отличные от предшествующего поколения… Внешние условия, будучи включены, ассимилированы живым телом, становятся не внешними условиями, а внутренними, т. е. они становятся частицами живого тела, и для своего роста и развития уже требуют той пищи, тех условий внешней среды, какими в прошлом они сами были… Изменения потребностей, т. е. наследственности живого тела всегда адекватны воздействию внешней среды, если эти условия ассимилированы живым телом» (курсив мой. — В.Б.).

Совершенно ясно, что формальная генетика (морганизм) и неодарвинизм (вейсманизм) несовместимы с этими представлениями. Теория Лысенко была отброшена, так как дальнейшее развитие генетики привело к пониманию природы наследственности, а стало быть, и к пониманию ее изменчивости. В 30—40-х годах происходит слияние генетики с неодарвинизмом, что знаменует собой возникновение так называемой синтетической теории эволюции, способной дать приемлемое объяснение эволюционных сдвигов. Выяснилось, что любая природная популяция обладает значительным запасом генетической изменчивости, поэтому она как бы подготовлена к действию отбора в любом направлении. И, наконец, не следует забывать, что эволюция — очень медленный, с бытовой точки зрения, процесс. Даже самые быстрые сдвиги морфологических признаков, которые фиксирует палеонтолог, не превышают 10–20 миллидарвинов, а один дарвин соответствует изменению величины признака в е раз за один миллион лет (е — основание натуральных логарифмов, равно 2,718).

Позиция палеонтолога

Итак, единственная цель, которую преследует естественный отбор, состоит в повышении приспособленности особей, но достичь этого можно многими средствами, например, увеличением плодовитости и параллельным упрощением строения большинства органов (как это делают многие паразиты). Следовательно, на основании теории Дарвина мы не можем сделать заключение, что отбор, действующий на уровне индивидов, должен вести к усложнению их организации. В то же время палеонтолог, изучая морфологию родственных видов, сменяющих друг друга в последовательных геологических слоях, нередко наблюдает однонаправленные изменения величины и сложности некоторых органов и структур.

Сразу отметим, что представление палеонтолога о времени имеет свои особенности. Обычно он оперирует так называемым геологическим временем, продолжительность которого определяется толщиной геологического слоя и скоростью его формирования. Эта скорость зависит от многих факторов, но существуют методы перевода геологического времени в астрономическое. Измерять же последнее принято не числом поколений и не годами, а миллионами лет. Одновременные, с такой точки зрения, события могут быть разделены тысячами и даже десятками тысяч лет.

Наблюдая за длительными однонаправленными тенденциями, обычно связанными с увеличением и усложнением морфологических структур, палеонтолог нередко приходит к заключению, что эти макроэволюционные изменения идут сами собой под влиянием каких-то внутренних факторов, не в связи, а вопреки изменениям окружающей среды. Измененная внешняя среда лишь время от времени бракует виды, которые в связи с чрезмерным развитием (или недоразвитием) некоторых морфологических структур теряют адаптивность. Таким образом, палеонтолог совсем не отрицает естественный отбор, но он оставляет за ним лишь роль сита, отсеивающего виды, представленные маложизненными или слишком узкоспециализированными особями.

Если, по Дарвину, признаки изменяются при постепенном накоплении небольших по величине благоприятных уклонений, то палеонтологом изменчивость на индивидуальном уровне не рассматривается вообще, т. е. игнорируется так называемая творческая роль отбора. Следует заметить, что о виде палеонтолог судит чаще всего по строению очень немногих, обычно плохо сохранившихся экземпляров, поэтому он фактически лишен возможности исследовать динамику микроэволюционных сдвигов. Казалось бы, отсутствие микроэволюционной информации не должно являться аргументом против творческой роли отбора. Тем не менее, палеонтолог находит аргументы, позволяющие ему вообще не обращать внимания на микроэволюционные изменения.

Во-первых, опыт биологов-полевиков свидетельствует, что сдвиг в морфологии далеко не всегда следует за изменениями среды. Во-вторых, не следует забывать о существовании персистентных форм, не изменяющих своей морфологии в течение многих десятков миллионов лет, несмотря на радикальные изменения среды обитания (во всяком случае, ее видового состава). Наконец, в последнее десятилетие в литературе по эволюции широко и бурно обсуждается так называемая теория прерывистого равновесия.

Данная теория основана на весьма характерной картине встречаемости в разные отрезки геологического времени особей со сходной морфологией. Оказалось, что особи, морфологически очень близкие и принадлежащие, по-видимому, к одному виду, могут непрерывно обнаруживаться на протяжении нескольких миллионов лет. Затем они на короткое время «исчезают», после чего опять начинают встречаться (снова на протяжении нескольких миллионов лет), но уже с немного измененным обликом, что позволяет отнести их уже к другому виду. Таким образом, морфология вида практически неизменна в течение нескольких миллионов лет. Этот период получил название стазиса. Видовая трансформация, т. е. изменение морфологии, происходит очень быстро, с точки зрения палеонтолога, — мгновенно, хотя это мгновение может длиться десятки тысяч лет.

Следует заметить, что такая прерывистая (пунктуалистская) картина наблюдается далеко не всегда. По-видимому, не менее часто распределение особей в геологическом времени лучше соответствует традиционной, градуалистской модели, т. е. изменение их морфологии происходит постепенно — градуально. Пунктуалистская модель ничуть не противоречит дарвинизму, так как мы не знаем, какие изменения среды имели место в период стазиса и во время видовой трансформации. Ниоткуда не следует, что морфология вида должна меняться при всяком изменении среды. Последнее имело бы место лишь в том случае, если бы существовало абсолютное соответствие между средой и морфологией особи. Но в мире нет ничего абсолютного. В то же время нельзя сказать, что приведенные выше аргументы палеонтологов подтверждают дарвинизм. Данное обстоятельство чисто психологически оправдывает их постоянные попытки привлечь для объяснения макроэволюционных тенденций особые динамические факторы, действующие независимо от изменений среды.

Динамические законы в биологии

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Основные положения традиционной неодарвинистской теории эволюции

Основные положения традиционной неодарвинистской теории эволюции • НаследственностьГенетический материал (ДНК) может передаваться неизменным от поколения к поколению.• МутацииИзредка в ДНК возникают стойкие изменения - мутации. Чарлз Дарвин называл такие изменения

2.1. Становление и основные положения синтетической теории эволюции

2.1. Становление и основные положения синтетической теории эволюции Эволюционизм возник как альтернатива учению о неизменности видов. Вопросы, связанные с возникновением и развитием жизни, прошли через всю интеллектуальную историю человечества. Количество литературы,

2.2. Альтернативные теории эволюции

2.2. Альтернативные теории эволюции Многообразие альтернативных концепций эволюции обычно группируют в три ветви: ламаркизм, теории направленной эволюции и сальтационизм. Каждая ветвь имеет свою богатую историю. В настоящее время эти названия представляют скорее

Глава VI. Трудности теории

Глава VI. Трудности теории Трудности теории происхождения посредством модификации. Уже задолго до того, как читатель дошел до этого раздела моей книги, он столкнулся с множеством трудностей. Некоторые из них настолько серьезны, что я до сих пор не в состоянии был подумать

Глава 1 Основы эволюции: Дарвин и синтетическая теория эволюции

Глава 1 Основы эволюции: Дарвин и синтетическая теория эволюции Пер. А. НадирянВ этой и следующей главах дается краткое описание современного состояния эволюционной биологии, какой она была до 1995 года, когда возникло новое направление науки — сравнительная геномика.

Глава 2 От синтетической теории эволюции к эволюционной геномике: различные механизмы и пути эволюции

Глава 2 От синтетической теории эволюции к эволюционной геномике: различные механизмы и пути эволюции Пер. А. НестеровойВ этой главе мы продолжим обсуждение эволюционной биологии в период до появления геномики. Многие из обсуждаемых направлений развития не являлись

Глава 9 Ламарковский, дарвиновский и райтовский режимы эволюции, эволюция эволюционируемости, надежность биологических систем и созидательная роль шума в эволюции

Глава 9 Ламарковский, дарвиновский и райтовский режимы эволюции, эволюция эволюционируемости, надежность биологических систем и созидательная роль шума в эволюции Пер. Д. ТулиноваДрама ламаркизмаКак уже отмечалось в предисловии к данной книге, одной из ключевых заслуг

Глава 2. Три теории морфогенеза

Глава 2. Три теории морфогенеза 2.1. Описательное и экспериментальное исследование Описание развития можно проводить различными путями: внешняя форма развивающегося животного или растения может быть зарисована, сфотографирована или снята на кинопленку, давая картину

Глава I ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

Глава I ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ …Дальнейшее исследование должно весьма значительно модифицировать нынешние, в том числе и строго дарвинистские, представления о процессе развития видов. Ф. Энгельс.

ТЕОРИИ О ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

ТЕОРИИ О ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ Немало недоразумений возникает из-за неумения отличить общеэволюционный подход от частных метаэволюционных проблем и эти последние друг от друга.На вопрос, в чем различие между теориями Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина, большинство отвечает: Ламарк

НАУЧНОСТЬ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

НАУЧНОСТЬ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ Каждому, вероятно, приходилось слышать время от времени, что в биологии нет настоящих теорий. В частности, эволюционизму отказывают в статусе подлинной научной теории по следующим соображениям.1. Это в основном описание всевозможных событий, а

КРИТИКА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ

КРИТИКА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ Не считая критику синтетической теории эволюции (СТЭ) специальной задачей, я должен тем не менее пояснить свое отношение к господствующим сейчас взглядам, иначе трудно рассчитывать на сочувствие читателя к попытке изменить их. Ниже

Глава 8. Теории регуляции потребления пищи

Глава 8. Теории регуляции потребления пищи 8.1. Вводные замечания Одним из фундаментальных свойств организмов является их способность возмещать потерю расходуемых веществ и поддерживать определенный уровень пластических и энергетических материалов (см. гл. 2 и 3). Это