Я мыслю, следовательно, я существую…

Я мыслю, следовательно, я существую…

В этом высказывании гениального французского философа XVII веке Рене Декарта в концентрированной форме заложено, пожалуй, все главное, что необходимо для понимания природы человека. Прежде всего некая мысль высказана существом, которое осознает себя как некую индивидуальность и, стало быть, вправе приписать себе собственное «Я». Далее мысль Декарта выражена в словесной форме, то есть существо, которому приписывается высказывание, выступает в качестве носителя языка. Наконец, суждение имеет характер силлогизма, построенного по принципу «если…, то…», и, таким образом, подразумевает способность субъекта к логическому мышлению: «При определенных обстоятельствах следует ожидать того-то и того-то».

Отношения в этой триаде: «личность — язык — мышление» завязаны в столь тесный узел, что каждый раз приходится крепко задуматься, за какой же кончик следует потянуть, чтобы внести в проблему необходимую ясность. Любой ход может в случае удачи привести к успеху. Впрочем, давайте на этот раз начнем с мышления.

Существует расхожая фраза: «Животные ведут себя инстинктивно, а человек — разумно». Возможно, в самом общем смысле сказанное в какой-то степени и отвечает истинному положению вещей. Но все же принять этот постулат приходится с великим множеством оговорок. Прежде всего что такое «животные вообще»? Можно ли, скажем, поставить на одну доску пчелу и шимпанзе, приписав им нечто общее. Можно, если характеризовать их в том плане, что у них отсутствуют определенные качества, присущие человеку. Самое главное из таких качеств — это язык и возникающая на его основе членораздельная речь. И того и другого животные, бесспорно, лишены. Что же касается всего остального, то здесь психические отличия «животных вообще» от «людей вообще» могут сводиться лишь к степени, но не к качеству.

Инстинктивное поведение насекомых — это воистину притча во языцех. Инстинкт, по сути дела, есть способность действовать во всех случаях жизни в соответствии с некой программой, полученной существом непосредственно в момент рождения. Такая программа записана в генетической памяти вида и практически без изменений передается из поколения в поколение. Однако ни у кого не возникнет сомнения в том, что никакая генетическая программа не в состоянии в принципе предусмотреть все те жизненные коллизии, с которыми столкнется данное конкретное насекомое в реальной жизни, даже в том случае, если ему посчастливится оказаться в условиях, наилучшим образом отвечающих жизненному стандарту данного вида. А если эти условия по тем или иным причинам окажутся существенно иными, что тогда? Ученые не раз пытались проверить, как же поведет себя насекомое, если поставить перед ним задачу, решение которой ни при каких обстоятельствах не может быть предусмотрено генетической программой. И хотя мы никогда не узнаем доподлинно, что же именно происходит в крошечном мозгу-ганглии насекомого, кое-какие любопытные вещи все же удалось выяснить.

Французский энтомолог аббат Даршен, изучая процесс постройки сота медоносными пчелами (происходящий в своем основе, бесспорно, в соответствии со сложнейшими инстинктивными программами), всячески вмешивался в созидательную деятельность насекомых. В частности, его заинтересовало, как поведут себя пчелы, если в самый центр одной из ячеек сота воткнуть металлическую иглу. Оказалось, что, если не загибать кончик иглы под дном сота, пчелы неизменно вытаскивают ее, что уже само по себе можно расценивать как величайшую находчивость насекомых. Однако самое интересное происходило в тех случаях, когда загнутый кончик иглы не позволял пчелам справиться с этим «камнем преткновения». Пчелы начинали перестраивать ячейку так, чтобы игла торчала не из ее центра, а проходила бы через стенку ячейки. Но поскольку согласно пчелиным законам все ячейки в данном секторе сота должны быть одинакового диаметра, реконструкция одной из них неизбежно влекла за собой перестройку соседних ячеек, а затем и ячеек, граничащих с уже перестроенными. Понятно, что задача не выполнима в принципе, если не бросить все и не начать строительство сота заново. С проблемой частичной перестройки сота не смог бы справиться и человек с инженерным образованием. Естественно, пасовали здесь и пчелы, проявившие тем не менее истинные чудеса рационализма в рамках своей ограниченной психики.

Итак, даже поведение насекомых невозможно полностью свести к чисто инстинктивной деятельности. Что же говорить тогда о гораздо более психически развитых высших животных, таких, как птицы и млекопитающие, а среди последних — о наших ближайших предках, человекообразных обезьянах! Как следует расценивать повадки небольшой, числом около 20 особей, естественной группировки шимпанзе, обитающей на юго-востоке государства Гвинея в Западной Африке? Изучая образ жизни этого сообщества обезьян, нидерландские зоологи Ф. Кортланд и Е. Хольцхауз недавно обнаружили, что его члены регулярно пользуются камнями для разбивания орехов масличной пальмы, которую культивируют здесь люди местной трибы Манон. Замечателен здесь даже не сам факт использования камня в качестве молотка, ибо эта повадка доступна даже птице стервятнику, который, держа камень в клюве, пробивает им скорлупу страусиного яйца, чтобы добраться до его содержимого. Поражает натуралиста на редкость рациональная организация всего процесса добывания съедобной «начинки» ореха нашими шимпанзе. Ученые обнаружили в лесу специальные «рабочие площадки», где разбросаны камни, часть которых используются обезьянами в качестве молотков, а другие — как наковальни, куда помещается орех, прежде чем он будет расколот. Среди 68 собранных исследователями камней-молотков один выделялся тем, что имел слегка удлиненную ручку и более массивную головку. И хотя ученые установили, что такая форма не была придана камню обезьянами, сделанный кем-то из них выбор в пользу столь удобного инструмента сам по себе может говорить о многом. Замечательно еще и то, что повадка раскалывания орехов с помощью молотка и наковальни свойственна в Гвинее только данной группировке шимпанзе, которые, судя по всему, все чаше и чаще прибегают к этому навыку в последние годы. А это значит, что в данном случае мы имеем дело не только со вполне «разумным» поведением, но и со своего рода культурной традицией. Подобные проявления прогрессирующего использования рациональных повадок у обезьян некоторые ученые называют пракультурой.

Из всего того, что было сказано до сих пор, напрашивается один весьма важный вывод. Совершенно очевидно, что граница между «инстинктивным» поведением, более или менее жестко заданным врожденной программой, с одной стороны, и «рациональным» поведением, допускающим широкие возможности импровизации, — с другой, не совпадает с границами между психикой животных и человека. Разум в истинном смысле этого слова вступает в свои права лишь после того, как на способность сообразовывать свои действия с конкретной ситуацией накладывается принципиально новая категория поведения. Я хочу сказать, что очередной гигантский шаг в развитии психики знаменуется становлением языкового, или лингвистического, поведения. Именно с появлением языка человек из существа чисто биологического начинает превращаться в уникальное по своей сути «символическое животное».

По сути дела, язык — это не что иное, как огромная библиотека тесно взаимосвязанных символов. Каждый из них лаконично обозначает то или иное явление мира, внешнего по отношению к роду людскому в целом и к каждому из нас в отдельности. Взятые вкупе, эти символы складываются в некую единую картину той специфической среды, в которой живут и творят носители данного языка. Коль скоро природные условия, в которых живет тот или иной народ, а также обстановка, созидаемая самими людьми данной культуры, сплошь и рядом резко меняются с переходом от одного этноса к другому, во многом несходными оказываются и языки разных этнических групп.

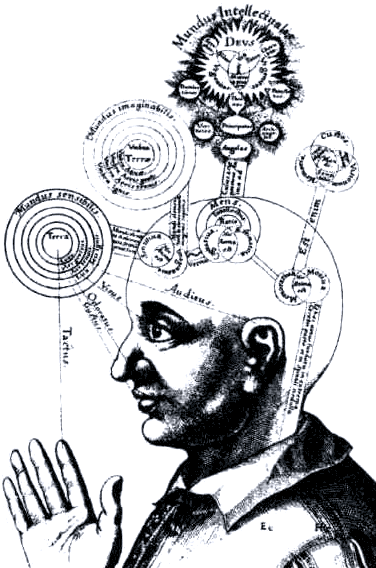

Языковые символы, будучи общепринятыми и, стало быть, общепонятными в границах данного человеческого коллектива, в процессе речи комбинируются друг с другом в беспредельное количество сочетаний, позволяя тем самым формулировать сколь угодно сложные и изощренные «описания» внешнего мира и структуры человеческих отношений (рис. 13.3). Эти описания могут без купюр передаваться от одного члена сообщества другому и в устной традиции — от поколения к поколению. С изобретением письменности в IV тысячелетии до н. э. стало возможным словно бы «консервировать» подобные тексты-описания и тексты-инструкции, так что они становятся неподвластыми времени и могут поставлять нам богатейшие сведения о событиях давно минувших дней.

Рис. 13.3. Сознание человека долго мыслилось в виде Вселенной с планетами Рассудок, Чувства, Ощущения, Воображение, Интеллект (гравюра XVII в.).

Письменный текст, будучи зафиксирован на камне, папирусе, бумаге, приобретает самостоятельное существование, словно бы «отчуждаясь» от своего творца. Этим же свойством независимости, автономности от мира реальных вещей обладает, строго говоря, вся система языковых знаков-символов. Наш соотечественник лингвист В. В. Мартынов удачно назвал язык «Действительностью-2» в отличие от «Действительности-1», каковой является окружающий нас мир реальных вещей. Уникальная способность человека творить символы и оперировать ими в рамках «Действительности-2» позволяет нам думать и говорить об отсутствующих в данный момент вещах и событиях. Именно это свойство языка, получившее название перемещаемости, позволяет человеку планировать свою деятельность далеко вперед, используя свой собственный прошлый опыт и опыт своих современников и предшественников. Человек способен прогнозировать свои планы на будущее, взвешивая вероятность их осуществления либо возможной неудачи. При этом он опирается на воображаемые события, которые еще не произошли, а также, к чему я вернусь немного позже, — на оценку своих собственных способностей и резервов. Здесь перед нами еще одна удивительная особенность языка, позволяющая человеку анализировать создаваемые в рамках «Действительности-2» (т. е. в самом же языке) построения относительно реального либо воображаемого хода событий, взвешивать все «за» и «против», сомневаться в истинности сказанного или написанного, выбирать наиболее приемлемые решения. Все эти возможности обязаны тому свойству языка, которое называют его рефлексивностью, то есть способностью «обсуждать самого себя».

Все это лишь часть тех гигантских преимуществ, которыми обогатилась психика человека, когда возник язык, а лингвистическое поведение словно бы наслоилось сверху на рациональное, рассудочное поведение наших предков-животных. Но у этой сияющей медали, увы, есть обратная сторона. С возникновением в умах людей «Действительности-2» они в известном смысле превратились в ее рабов. Создавая шаг за шагом свой собственный мир идей, надстроенный над физическим миром природы, человек не только освобождался от нее, но и множил свои заблуждения. Особенно это бросается в глаза при взгляде на так называемые традиционные культуры, где каждый опутан бесчисленным множеством абсурдных с точки зрения человека нового времени предписаний, ограничений и табу. «В простых обществах, — пишет Дюркгейм, — где традиция всемогуща, самые мелочные обычаи в силу привычки становятся безусловными обязанностями». При этом, продолжает автор, масса поступков, которые с нашей точки зрения кажутся не более чем несоблюдением приличий, караются суровее, чем серьезные преступления против личности и, стало быть, против общества в целом. Не говоря уж о множестве запретов, вытекающих из веры в потусторонние силы, особенности пищи, одежды и тысячи мелочей повседневной жизни подчинены самой жесткой регламентации со стороны коллектива.

По сути дела, представления о мире каждого из ушедших в прошлое, равно как и всех ныне существующих этносов, представляют собой причудливый, уникальный сплав традиций, установлений и верований, коренящихся как в многовековом практическом опыте данного народа, так и в поистине бесчисленных, узаконенных веками заблуждениях разума. Микрокосм сложившихся в недрах этноса идей о мироздании с вытекающими отсюда культами и ритуалами, а также правила поведения людей в их приватной жизни и в отношениях с прочими членами социума — все это в сумме составляет духовную основу данной неповторимой культуры. Ее вторая, материальная половина слагается из орудий труда, характерных для того или иного этноса, навыков их использования и продуктов самообеспечения, получаемых в процессе деятельности.

Способ социальной организации, практикуемый в том или ином человеческом обществе, несомненно, в огромной степени определяется экологическими условиями той природной среды, которую людям приходится осваивать в своих жизненных интересах. Однако тот факт, что в одинаковых природных условиях могут существовать общества с разным социальным устройством, указывает на весьма немаловажную роль традиций, то есть духовного начала, в качестве причин своеобразия данной системы социальных отношений. А коль скоро мир традиций каждого этноса абсолютно неповторим, ибо формирование его в истории народа в принципе не подвластно закономерностям логики, было бы по меньшей мере наивным само предположение о возможности существования универсального типа человеческого общества.

Эволюция каждого этноса и его культуры носит в значительной степени случайный, непредсказуемый характер. События, в которые вовлечены реальные люди, действующие в соответствии со своими конкретными желаниями и планами, слишком часто приводят, к сожалению, к результатам, которых не ожидал никто или почти никто из участников этих событий. Тому есть много причин, но об одной из них стоит сказать особо. Актеры в драме жизни — это не пешки на шахматной доске, отштампованные по единому образу и подобию. Каждый из нас — личность с неповторимыми психическими качествами и с нестандартным отношением ко всему тому, что принято называть моральными нормами и жизненными ценностями. А эти последние, формируясь в каждом обществе под многовековым влиянием всевозможных культурных традиций, подчас входят в противоречие с основополагающими мотивами человеческой психики, скажем с инстинктом самосохранения. В силу этого люди могут совершать поступки, характер которых, казалось бы, несовместим с логикой рационального поведения. Во всяком случае, нам и в голову не пришло бы ожидать чего-либо подобного от животного, неизменно действующего целесообразно в меру своих возможностей. Взять хотя бы разнообразные формы самоубийства у человека, будь то самопожертвование японского камикадзе во имя отечества, бегство в небытие офицера, преступившего законы чести, или уход из жизни на почве угрызений совести, ради мести своему обидчику и т. д. Как писал в свое время французский философ Анри Бергсон, «Homo sapiens, единственное существо, наделенное разумом, — это также единственное существо, которое может ставить свою жизнь в зависимость от глубоко неразумных явлений».

Впрочем, А. Бергсон здесь, видимо, выразил свою мысль не вполне точно. Для человека как члена социума оценка того, что разумно и что неразумно, далеко не всегда совпадает с меркантильными мотивами собственного благополучия и даже с требованиями инстинкта самосохранения. Будучи не просто живым существом, но мыслящей и ответственной личностью, индивид способен к рефлексии, к самооценке, которая ориентируется, в первую очередь, на неписаные правила поведения, освященные традициями данной культуры, ее нормами благородства и чести — словом, на все, что мы привыкли включать в понятие высших ценностей. Какими бы нелепыми и абсурдными ни казались многие такие правила наблюдателю со стороны, каковым зачастую оказывается пришелец из другой культуры, человек — носитель данной системы традиций с фатальной неизбежно будет следовать ее предписаниям.

Можно сказать, что «разумное» поведение человека — это нечто совсем иное, нежели рациональное, целесообразное поведение животных, направленное на максимальное удовлетворение своего стремления жить и оставлять потомство. В отличие от животных люди способны подчинять свои сиюминутные желания и страсти интересам более высокого порядка, коренящимся в долговременных, стратегических планах на будущее. Сами эти планы выстраиваются в сознании в форме языковых текстов, которые базируются на ценностях, нормах и запретах, отвечающих сложившимся к настоящему моменту традициям данной этнокультурной общности.

«Человек, — пишет американский психолог Дж. Марголис в своей книге „Личность и сознание“, — никогда не существовал без языка, в физическом окружении, не затронутом культурными преобразованиями и, следовательно, вне определенного множества культурно развитых норм, которые выражаются правилом, институтами, практикой и традициями». Следовательно, существует лишь один стратегический путь, который дает надежду осмыслить поистине фантастическое разнообразие человеческих обществ с их столь несходными, подчас весьма причудливыми правилами межперсональных и социальных отношений. Это путь кропотливого сравнительного изучения этнокультурных общностей во всем богатстве их духовного и материального оснащения. Своеобразие социальности человека именно в ее пластичности, в способности принимать форму того сосуда, имя которому — культура.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК