Глава X ОХОТНИКИ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

Глава X

ОХОТНИКИ И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

Хотя продвинутая технология обработки камня у кроманьонцев была весьма прогрессивной, все же они жили в каменном веке, главной отличительной чертой которого была охота. Археологи делят каменный век на три периода в соответствии с характером каменных орудий, которые тогда использовались. Это довольно приблизительная классификация, порой ее границы размыты, но она бывает полезна для датирования археологических находок, особенно если единственный критерий, от которого можно оттолкнуться,— это предметы материальной культуры, найденные на раскопках. Опытному археологу достаточно беглого взгляда на каменные орудия и другие предметы, чтобы сказать, что перед нами — стоянка древнего, среднего или нового каменного века. Ему даже не требуются человеческие кости для подтверждения диагноза.

Древний каменный век — палеолит (от греческих слов, означающих «старый» и «камень») охватывает время от первого появления каменных орудий около двух миллионов лет назад до конца последнего ледникового периода около пятнадцати тысяч лет назад. Поразительно, насколько отличаются друг от друга грубо обработанные дротики начала этого периода и изящные кремневые орудия, относящиеся к его концу. Чтобы дифференцировать разные стадии этих изменений, палеолит, в свою очередь, делят на нижний, средний и верхний. Нижний палеолит приблизительно охватывает эпоху Homo erectus, средний палеолит — время неандертальцев, а самый поздний из трех, верхний палеолит, начинается около ста тысяч лет назад в Африке, с выходом на сцену Homo sapiens. В Европе эпоха верхнего палеолита наступает лишь сорок — пятьдесят тысяч лет назад, когда здесь появляются Homo sapiens, кроманьонцы, умело работающие по камню.

После окончания последнего ледникового периода начинается средний каменный век, мезолит, который переносит нас во времена зарождения земледелия. Граница между верхним палеолитом и мезолитом очень неотчетлива. Продолжает расти мастерство в изготовлении каменных орудий, возникают характерные стили обработки утвари, выполненной из кости и рога. На побережье появляется больше стоянок. Но никаких принципиально новых технологий в обработке камня в этот период времени, отделяющий средний каменный век от верхней границы палеолита, нет. Ближе к концу мезолита, однако, происходят чрезвычайно существенные изменения. Новый каменный век, или неолит — век земледелия — характеризуется появлением совершенного нового арсенала орудий: серпов для срезания стеблей пшеницы; каменных жерновов для перемалывания зерна. В то же время появляется и первая глиняная посуда.

Кроманьонцы европейского верхнего палеолита жили небольшими кочевыми группами, которые следовали за животными, на которых охотились, устраивая временные лагеря-стоянки. Хотя и в наши дни еще остаются люди, ведущие подобное существование (их количество исчезающе мало), для большинства из нас жизнь с тех пор неузнаваемо изменилась. Это произошло благодаря революционному перелому, который по своей роли в формировании современного мира превосходит любые, самые изысканные усовершенствования форм и видов каменных орудий. Этот перелом — переход к земледелию и животноводству. То, насколько изменилась жизнь человечества на протяжении каких-нибудь десяти тысяч лет, превосходит всякое понимание, и нельзя отрицать, что в основе всех этих глобальных перемен лежит обретение человеком возможности контролировать пищевые ресурсы.

Непрямое ударное расщепление камня, который зажимался между коленями

Вернемся в прошлое на десять тысяч лет. К тому времени наши предки — охотники-собиратели расселились уже по всем частям света, за исключением тех, что были на тот момент недосягаемыми. В Северную и Южную Америку они попали по Берингову «мосту» из Сибири. В результате невероятных по смелости и масштабу мореплавании в открытом океане были заселены Австралия и Новая Гвинея; были освоены все пригодные для жизни регионы Африки и Европы. Человеку еще предстояло завоевать только острова Полинезии, Мадагаскар, Исландию и Гренландию.

Люди собирались в группы по десять — пятьдесят человек, они охотились на любую дичь, с которой могли справиться, не гнушались и падалью, а когда подходил сезон урожая, собирали плоды диких растений, искали орехи, грибы, съедобные коренья. А затем —- независимо, в разное время, в различных регионах мира, началось одомашнивание диких животных и растений. Раньше всего — десять тысяч лет назад — это произошло на Ближнем Востоке, после чего за несколько тысячелетий там, а также на территориях современных Индии, Китая, западной Африки и Эфиопии, Новой Гвинеи, Центральной Америки и восточного побережья Соединенных Штатов Америки возникли новые центры земледелия и животноводства. Это произошло не вдруг, не внезапно, но однажды начавшись, этот процесс постоянно и необратимо воздействовал на развитие нашего вида.

До сих пор ни у кого нет полностью удовлетворительного объяснения тому, почему сельское хозяйство зародилось именно на Ближнем Востоке, а не в другом месте и как оно распространялось по всему миру в те далекие времена, когда контакт между отдельными группами людей был практически невозможен. В те времена происходило постепенное, хотя и неравномерное (рывками), улучшение климата после долгой суровой зимы ледникового периода. Температура воздуха повышалась, увеличивалась и его влажность. Передвижения стадных животных становилось все труднее прогнозировать в связи с тем, что изменялась продолжительность сезонов дождей и менялся их характер. Все это, однако, не может объяснить отказа охотников-собирателей от привычного быта и решительного перехода к жизни земледельцев. Почему это не произошло раньше? Ведь и раньше на Земле уже жили люди —ледниковые периоды перемежались полосами потепления климата, с вполне приемлемым мягким климатом, благоприятным для подобных экспериментов.

Чего-то не хватало тогдашним людям. А может быть, у них просто не возникало желания экспериментировать и рисковать?

Реконструкция двух длинных жилых объектов древнего человека

Но по каким бы причинам ни возникло сельское хозяйство, нет никаких сомнений в том, что оно оказало воздействие на все последущее развитие человечества. Прежде всего начала расти численность людей. По очень приблизительным оценкам, с учетом того, что эти данные могли сильно варьировать в разных регионах, одному охотнику-собирателю, чтобы прокормиться, требовалось около десяти квадратных километров. Если туже территорию использовать для выращивания урожая или для выпаса одомашненных животных, продуктивность участка можно реально повысить в пятьдесят раз. Не нужно больше кочевать за стадами животных и с наступлением сезона бродить в поисках созревших ягод и плодов. Постепенно стоянки становились оседлыми, в свое время появлялись деревни, а затем и более крупные населенные пункты. Довольно скоро производство пищи превысило потребности населения. Отныне жизненная необходимость для каждого посвящать все свое время добыче пищи отпала. Таким образом, некоторые люди могли обратиться к другим занятиям, что они и делали, становясь ремесленниками, художниками, жрецами — словом, специалистами разного профиля.

Но не все складывалось так уж благополучно. Соседство домашних животных и скученность людей в деревнях и городах привели к появлению эпидемий: кори, туберкулеза и оспы. Преодолевая видовой барьер, болезни передавались людям от крупного рогатого скота. От свиней, уток и кур заражались малярией, коклюшем, гриппом. В наши дни то же самое происходит, например, со СПИДом. Постепенно у людей вырабатывался иммунитет к этим болезням, и они становились менее опасными и серьезными. Однако стоило возбудителю заболевания впервые попасть туда, где с ним еще не сталкивались, как эпидемия вспыхивала с новой силой. Подобное многократно повторялось на протяжении всей истории человечества. Так, задачу европейцев, отправившихся покорять Северную Америку после плавания Христофора Колумба в 1492 году, значительно облегчило случайное (а порой и намеренное) заражение коренных жителей инфекционными заболеваниями, например оспой. Вспыхивавшие эпидемии уносили миллионы жизней.

Первый известный нам очаг одомашнивания образовался примерно одиннадцать тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Этот регион включал в себя часть современной Сирии, Ирака, Турции и Ирана, его омывали воды Тигра и Евфрата. Примерно на этой территории охотники впервые стали собирать и применять в пищу семена диких растений. Они пока еще зависели от стад антилоп, кочующих в течение года от пастбища к пастбищу, а семена было легко собирать, и их было много повсюду. Это еще не было сельским хозяйством — это был только новый аспект в развитии древнего человека, выражавшийся в приспособленности к собирательству диких растений. Часть семян неизбежно просыпалась на землю, затем они прорастали, а на следующей год вырастали новые растения. Оставалось сделать маленький шаг — вначале обратить на это внимание, а затем, уже осознанно, бросить семена в землю где-нибудь возле своего жилища. Постепенно такие посадки все более входили в привычку у обитателей региона, благо растений вокруг было достаточно, а значит, не было недостатка и в разнообразных семенах. Со временем люди начали сознательно выделять те растения, которые давали более крупные зерна, а семена отбирать их, в результате происходил искусственный отбор.

Тот же процесс позднее повторялся в других регионах мира и с другими растениями: в Китае это был рис, в Новой Гвинее — сахарный тростник и таро, в Центральной Америке — древний предок кукурузы теосинте, на востоке США — подсолнечник и тыква, в Индии — бобы, в Эфиопии — просо, в западной Африке — сорго. В жизнь рядом с древним человеком вступили не только дикие растения, но и дикие животные. На Ближнем Востоке — овцы и козы вместе с крупным рогатым скотом; в Индии и Африке — также крупный рогатый скот; свиньи в Китае; лошади и яки в Средней Азии, в южно-американских Андах были приручены ламы, все они начали служить человеку. Даже несмотря на то что многие виды оказали сопротивление, например, северные олени, которые и по сей день так и не поддались полному одомашниванию,— подчинение себе диких животных и растений означало появление надежных и устойчивых пищевых ресурсов, это послужило катализатором, позволившим Homo sapiens заселить планету и господствовать на ней.

Но как именно все это происходило, как осуществлялось? Может быть, древние «фермеры» вытесняли с земель охотников, примерно так же, как неандертальцев вытолкнули более развитые кроманьонцы? Или все было совсем по-другому, и с Ближнего Востока по всей Европе распространялась идея сельского хозяйства, а не сами земледельцы и животноводы? Снова перед нами был спор двух непримиримых теорий, и нам показалось, что можно разрешить и его средствами генетики — так что мы принялись за дело.

К лету 1994 года, когда мне удалось заручиться долгосрочным грантом — финансированием продолжения исследовательских работ на целых три года, у меня уже была собрана выборка, включавшая несколько сот образцов ДНК по всей Европе, не считая проб, собранных двумя годами раньше в Уэльсе. Многие пробы были взяты членами нашей исследовательской группы, кое-что присылали нам друзья, которые собирали их при каждом удобном случае. Один мой приятель, помолвленный с девушкой из страны басков в Испании, удивил своих будущих тестя и тещу, когда появился у них с коробкой ланцетов и завел разговор о том, нельзя ли поукалывать пальцы их родне и знакомым. Студент-медик из Германии, который провел лето в моей лаборатории, работая по другой теме, в каникулы отправился в Баварию полетать на параплане, при этом в рюкзаке у него лежал набор для взятия проб крови. Другие пробы на ДНК пришли от коллег-единомышленников из Германии и Дании, это были пакетики с волосками, наклеенными на клейкую ленту. Волосяные луковицы — прекрасный источник ДНК, но получить их нелегко, потому что у многих людей, особенно у блондинов, волосы имеют обыкновение ломаться выше корня, так что луковица не выходит наружу. К тому же выдергивать волосы довольно болезненно.

Прошел еще год, и к началу лета 1995 года в научной литературе стали появляться отдельные работы, посвященные митохондриальной ДНК, из Испании, Швейцарии и даже Саудовской Аравии. Непременное условие публикаций в научных журналах состоит в том, что исходные данные (в данном случае — последовательность митохондриальной ДНК) становятся общим достоянием, так что у нас появилась возможность с их помощью пополнить свою базу данных. Сами по себе статьи не внушали большого энтузиазма. Проводимая статистическая обработка данных сводилась, главным образом, к тому, что авторы с помощью имевшихся тогда компьютерных программ сравнивали усредненные данные по одной популяции с такими же усредненными данными по другой и строили пресловутое популяционное древо. При таком среднестатистическом подходе все популяции выглядели монотонными и похожими одна на другую, и авторы неизбежно приходили к пессимистическим прогнозам насчет того, стоит ли вообще заниматься митохондриальной ДНК в Европе. Рядом с яркой и впечатляющей генетической картиной в Африке, где в разных регионах обнаруживались куда более существенные различия в последовательностях ДНК, Европа проигрывала и начала приобретать репутацию скучной части света, не заслуживающей внимания. Я никак не мог с этим согласиться. Тут была масса вариаций. Нам лишь в редких случаях удавалось найти две полностью совпадающие последовательности. Что ж с того, что Африка «увлекательнее»? Нам хотелось разобраться с Европой, и я был уверен, что у нас все получится.

Собрав воедино все европейские данные, мы решили попробовать расположить их так, чтобы выявить эволюционные взаимоотношения между ними. Такой подход прекрасно сработал в Полинезии, где мы сразу обнаружили две различные группы последовательностей и смогли выяснить их географическое происхождение. Почти сразу стало ясно, что с Европой нам предстоит повозиться. Когда мы запустили данные в компьютер и обработали их с помощью специальной программы, переводящей молекулярные последовательности в подобие эволюционного древа, результаты напоминали ночной кошмар. Компьютер очень долго соображал, а потом выдал тысячи вариантов, на вид одинаково жизнеспособных. Выбрать из них «правильное» древо, казалось, невозможно. Картина была просто безнадежная. Это был удар. Без приличной эволюционной схемы, объединяющей все европейские последовательности, вся наша трехлетняя работа превращалась в набор слабых и довольно бессмысленных, на мой взгляд, сопоставлений между популяциями и не самых остроумных выводов, например, что голландцы генетически ближе к немцам, чем, скажем, к испанцам. Ах, какая неожиданность, ну кто бы мог предположить.

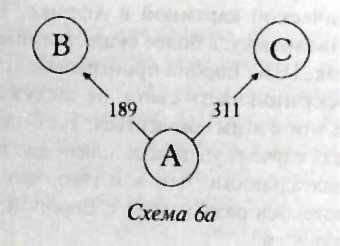

Публиковать такое нам совсем не улыбалось, а по условиям гранта мы должны были напечатать что-то вроде отчета, если рассчитывали на продолжение финансирования. Прежде чем покориться печальной судьбе, мы еще раз вернулись к исходным данным. На сей раз мы не стали «кормить» ими компьютер, а вместо этого начали вручную чертить диаграммы на листках бумаги. Результаты по-прежнему не наполнялись смыслом. Например, у нас имелись четыре родственные последовательности, но даже их нам никак не удавалось расположить в приемлемую эволюционную схему. Посмотрите на схему 6а.

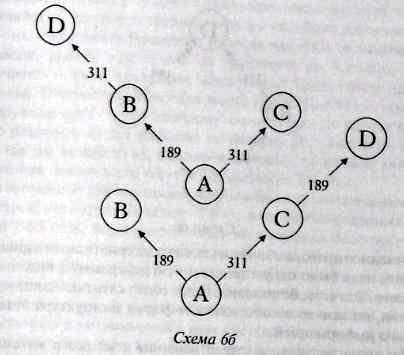

Последовательность А служила нам в качестве эталонной, последовательность В отличалась от нее одной мутацией в позиции 189, а у последовательности С мутация была в позиции 311. Пока все достаточно просто. Сначала была последовательность А, потом мутация 189 привела к появлению последовательности В. Аналогичным путем мутация 311 превратила последовательность А в последовательность С. Пока никаких проблем. Никакого противоречия. Но что прикажете делать с последовательностью D, в которой имеются мутации 189 прямо и 311? D могла появиться из В с добавлением мутации в пункте 311 (или из С), если там случилась мутация 189 (см. схему 6б). В обоих случаях было очевидно, что мутации, от которых все зависело, возникали больше одного раза. И повторялись в одних и тех же позициях. Неудивительно, что компьютер приходил в замешательство.

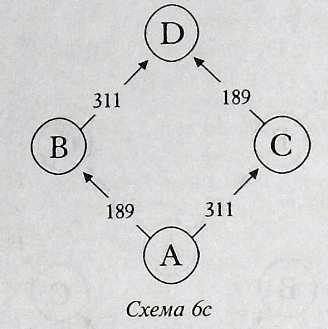

Не в силах разрешить противоречие он старательно вырисовывал оба варианта древа. Если же где-то на последующих этапах возникала новая двусмысленность, это приводило к построению четвертого древа. Еще одно — и машина изображала восемь вариантов и так далее. Нетрудно понять, что потребовалось не так уж много периодически повторяющихся мутаций, чтобы заставить компьютер плодить эволюционные схемы в сотнях и даже тысячах вариантов. Как же обойти это препятствие? Похоже, мы застряли. Всю следующую неделю, как только мне казалось, что ответ найден, я хватался за бумагу и начинал чертить, но всякий раз понимал, что и этот вариант не работает. Как-то я сидел в буфете, чертя бесконечные варианты схем на салфетках, и тут забрезжило решение. Нечего и пытаться построить безупречное древо. Надо отвлечься от неясностей и несоответствий в схемах. Вместо того чтобы ломать голову, какое выбрать древо, следует начертить вместо него квадрат (схема 6с).

Пора раз и навсегда признать — да, мы не знаем, какая дорога вела к появлению варианта D. Ну и нечего вообще ломать над этим голову. Как только я освободил себя от необходимости мучиться над этой дилеммой, остальное пошло легче. Я расслабился. Мне больше не грозила перспектива строить совершенное древо, выбирая из тысяч альтернативных вариантов. Строить надо было одну-единственную диаграмму в виде не древа, а сети. Эта сеть, безусловно, будет содержать кое-какие противоречия, по зато ее всеобъемлющая форма и структура будет наполнена информацией.

Мы тогда не знали о существовании немецкого математика Ханса Юргена Бандельта, который разрабатывал теоретическое обоснование как раз для подобного случая. Он искал оптимальный способ, позволяющий группировать последовательности ДНК с такими параллельными мутациями, как те, что мы находили в эволюционных диаграммах. Он связался с нашей командой, так как нуждался в реальных данных, и сразу стало ясно, что мыслим мы в одинаковом направлении и просто необходимо объединить усилия. Действительно, он тоже предлагал схему в виде большой сети, а не диаграммы. Отличие состояло в том, что Ханс Юрген подходил к процессу построения сеток со строгой точностью математика, и в этом заключалось то принципиальное и неоспоримое преимущество, без которого невозможно было обосновать применимость этих сетей вместо традиционных диаграмм в форме древа.

Преодолев важное препятствие, мы могли, наконец, сконцентрировать внимание на той картине, которая вырисовывалась по Европе. Если в Полинезии мы видели две четкие группы последовательностей, то наши европейские сети разбивались на многочисленные группы, связанные друг с другом. Все эти группы разнились друг от друга, но не так отчетливо, как в случае с островитянами, в том смысле, что каждая отличалась от других на меньшее число мутаций, чем полинезийские. Нащупать границы между ними было довольно трудно — мы с Мартином Ричардсом провели над этим пасьянсом много часов, решая, как лучше их группировать. Сколько групп получается — пять, шесть или, может, семь? Трудно было принять решение. Сначала мы выделили шесть групп. Потом мы вроде бы обнаружили признак, по которому самую большую группу можно было разделить на две меньшие по размеру. Это дало семь групп, или, как мы называли их, кластеров, которые, по нашему мнению, составляли основу всего коренного населения Европы.

В тот момент для нас самым важным было не точное количество кластеров, а сам факт их наличия. В статьях, опубликованных нами летом 1995 года, была представлена не аморфная бесструктурная масса данных, которая бы свидетельствовала о беспомощности авторов и отвратила других исследователей от желания работать с данными по Европе. Кластеры, конечно, были трудно различимы. Честно говоря, их почти невозможно было разглядеть. Однако примененная по отношению к ним система сеток (они проясняли картину) не оставляла никакого сомнения в существовании этих групп. Теперь у нас было семь кластеров, с которыми предстояло работать дальше. Можно было начинать исследовать, где именно обнаружен каждый из кластеров и каков их генетический возраст. Поскольку нам известна скорость возникновения мутаций в контрольном регионе митохондриальной ДНК, то, сопоставив с ней количество мутаций в каждом из семи кластеров, мы могли определить, сколько времени он эволюционировал. В полинезийском случае такой подход сработал наилучшим образом — тамошние два кластера успели набрать всего по нескольку мутаций, что соответствовало времени появления людей в Полинезии (три-четыре тысячи лет назад). Полинезийские генетические данные на разных группах островов, с разными мутациями у их жителей, прекрасно ложились на соответствующие археологические сведения о времени заселения этих островов. У жителей островов Самоа и Тонга, заселенных в первую очередь, количество мутаций было самым большим, а генетический возраст, который мы определили в три тысячи лет, практически совпал с данными археологии. Дальше на восток лежат Острова Кука, на которых число накопленных мутаций было меньше, и генетический возраст популяции меньше. В группах данных по Аотеароа (Новая Зеландия), последнего острова из числа заселенных полинезийцами, количество мутаций совсем мало, а генетический возраст самый юный.

Когда мы применили в точности тот же метод к данным по Европе, нас ожидал сюрприз. Мы ожидали довольно «молодых» данных, но все же не таких юных, как в Полинезии, за счет громадного влияния миграций (носителей сельскохозяйственного уклада жизни) с Ближнего Востока в последние десять тысяч лет, что непременно подчеркивали все учебники. Но генетический возраст шести из семи кластеров заметно превышал десять тысяч лет. Согласно той версии генетической истории Европы, на которой нас всех воспитывали, с развитием сельского хозяйства на Ближнем Востоке произошел демографический взрыв, в результате которого его народы медленно, но неуклонно двинулись в Европу, занимая пространства, негусто заселенные охотниками-собирателями. Очевидно, если бы это было правдой, генетический возраст митохондриальных кластеров, во всяком случае, большей их части должен был составлять десять тысяч лет или около того. Но такому условию соответствовал лишь один-единственный кластер из семи. Остальные шесть были намного старше. Мы еще раз проверили последовательности. Может, мы ошиблись, и мутаций на самом деле меньше? Нет. Мы еще раз проверили расчеты. Они были точны. Мы столкнулись с новой головоломкой, но все еще не подвергали сомнению установившуюся догму — пока не дошли до данных по баскам.

По причинам, которые мы обсуждали в первых главах книги, именно басков долгое время считали последними потомками коренного населения Европы — древних охотников-собирателей. Язык басков в корне отличается от других европейских языков, они живут в той части Европы, куда сельское хозяйство добралось в последнюю очередь, и гордятся тем, что они другие. Если прочие европейцы происходят от ближневосточных земледельцев и животноводов, логично предположить, что у басков, последних живых потомков охотников-собирателей, спектр митохондриальных последовательностей будет резко отличаться. Мы рассчитывали, что здесь встретим последовательности, которых нет больше нигде, и никак не рассчитывали увидеть здесь последовательности, обычные по всей Европе. Но получив данные от наших баскских друзей, мы не нашли ничего, кроме банальностей. Все было, как у остальных европейцев — за одним примечательным исключением: данные их распределились так, что представители попали во все шесть «старших» кластеров, но ни одна баскская последовательность не попала в седьмой, данные в котором были намного моложе. Мы попросили прислать нам побольше баскских проб. Тот же результат. Вместо того чтобы поразить нас необычными последовательностями, баски оказались среднестатистическими европейцами. Они никак не вписывались в сценарий, по которому охотников смела волна неолитических «фермеров» с Ближнего Востока. Если баски были потомками охотников-собирателей эпохи палеолита, то это же самое можно сказать и про большинство из нас.

А что же представлял собой седьмой кластер — группа, в которую не попал ни один баск, которая содержала самые «молодые» данные, относящиеся по возрасту к неолиту? Мы нанесли на карту Европы те места, из которых взяты были пробы этого кластера. Картина получилась примечательная. Шесть старых кластеров можно было встретить по всей Европе, хотя некоторые из них попадались в одних местах чаще, чем в других. Молодой кластер, напротив, дал совсем другое распределение. Он разделился на две ветви, набор мутаций в которых слегка различался. Одна ветвь шла с Балкан через венгерские равнины и по долинам рек Центральной Европы к Балтийскому морю. Вторая была приурочена к побережью Средиземного моря до Испании, затем ее следы прослеживались в Португалии и шли вверх по Атлантическому побережью к западной Британии. Эти две генетические дороги в точности соответствуют маршрутам движения самых первых «фермеров», если верить данным археологии. Ранние поселения земледельцев в Европе очень легко опознать по типу глиняной посуды, точно так же, как керамика лапита помогла определить ранние полинезийские поселения в Тихом океане. Бросок с Балкан через Центральную Европу начался около семи с половиной тысяч лет назад. Его след можно проследить по присутствию на этих ранних стоянках глиняной посуды, оформленной в характерном стиле, который называется линейно-ленточным. Сосуды украшали абстрактными геометрическими узорами, прорезанными в глине. Раскопки, где была обнаружена линейная керамика, расположены в Центральной Европе именно там, где по сей день все еще сконцентрирована одна из ветвей нашего молодого кластера. В центральном и западном Средиземноморье стоянки древних земледельцев характеризовал другой стиль глиняной посуды, отличавшийся тем, что на мягкой глине перед обжигом выдавливались разные изображения, чаще всего в виде раковин. И вновь распределение такой посуды с оттисками безоговорочно совпало со второй ветвью молодого кластера. Это не было похоже на случайное совпадение. Две ветви молодого митохондриального кластера, казалось, идут, не отставая, по следам доисторических земледельцев на их пути в Европу.

Но прежде чем мы могли возвестить миру о своей радикальной версии древней истории Европы, нам необходимо было получить еще одно доказательство. Если самый молодой кластер действительно представлял собой далекое эхо доисторических крестьян, тогда этот след должен был встречаться на Ближнем Востоке с большей частотой, чем в Европе. В то время мы располагали только несколькими последовательностями из этого региона — они принадлежали бедуинам из Саудовской Аравии. По нашим данным, в молодой кластер попадали всего до двадцати процентов европейцев и добрая половина бедуинов.

Теперь у нас на руках были доказательства того, что большинство современных европейцев ведут свой род от древних, живших задолго до наступления неолита, палеолитических охотников-собирателей, в том числе от первых кроманьонцев, вытеснивших неандертальцев. Были и «новички», появившиеся в эпоху неолита с Ближнего Востока; совпадение географического распределения данных молодого кластера с археологическими следами доисторических фермеров говорило само за себя. Только вот никакого сокрушительного вытеснения одних людей другими не было. Молодой кластер составляет самое большее 20% всех современных европейцев. Мы были готовы к тому, чтобы предать эти выводы огласке.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Неутомимые охотники

Неутомимые охотники Истребители грызунов Некоторым животным повезло: они удостоились бронзовой благодарности человечества. Им воздвигнуты монументы: собаке — перед институтом, где работал И. П. Павлов, кошке — в парижской Сорбонне… Хорьку такой чести пока не

Намбиквара — охотники и собиратели

Намбиквара — охотники и собиратели «В темной саванне сверкают лагерные костры. Возле очага — единственной защиты от наступающего ночного холода, за хилым заслоном из пальмовых ветвей, рядом с корзинами, наполненными жалким скарбом, который составляет для семьи все

Глава V Охотники и боги

Глава V Охотники и боги Кровь вытекала из открытой раны. Она была красного цвета. Когда наступала смерть, кровотечение останавливалось. Скорее всего именно к этому сводились первые наблюдения, сделанные древнейшими исследователями Реки жизни — первобытными охотниками,

Глава вторая. Необычные астрономы, геодезисты, почтальоны, контролеры, сторожа, пастухи, охотники, грибники и рыболовы

Глава вторая. Необычные астрономы, геодезисты, почтальоны, контролеры, сторожа, пастухи, охотники, грибники и рыболовы Узнав о способности некоторых муравьев улавливать ультрафиолетовое излучение, испускаемое невидимыми звездами и туманностями, французские астрономы

Глава I

Глава I Восемь лет назад я написал небольшую книгу «Аксиомы биологии»[1], в конце которой высказал предположение, что возможно создание общей теории эволюции последовательно реплицирующихся систем. Завершил я книгу словами: «Под эту категорию попадают не только объекты

Пауки-волки и осы-охотники

Пауки-волки и осы-охотники Пауки-волки бывают двух пород: одни носят всюду за собой кокон с яйцами, прицепив нитями к паутинным бородавкам (ликозиды), другие, кроме того, держат его ещё и хелицерами (пизауриды). К первому семейству причислен тарантул.Живут они

Охотники за головами

Охотники за головами На песчаной косе у зарослей невысокого кустарника расположилось небольшое племя неандертальцев. Мужчины оживленно беседуют. В тени кустов отдыхают женщины. Весело бегают и играют дети. Вокруг валяются разбитые кости и черепа буйволов, диких

Глава 2. ДНК

Глава 2. ДНК На стене паба “Орел” в Кембридже висит синяя мемориальная доска, установленная в 2003 году в честь пятидесятилетия одного случая, когда разговоры в этом пабе приняли не совсем обычный оборот. Во время обеда 28 февраля 1953 года два завсегдатая “Орла”, Джеймс

Охотники на динозавров

Охотники на динозавров Сообщения о допотопных чудовищах продолжали поступать. Английские офицеры заметили длинношеее, как жирафа, существо в озере Виктория. Другой наблюдатель говорит, что оно плыло, выставив над водой всю переднюю часть тела. Рыбаки сказали, что это

Охотники-парализаторы

Охотники-парализаторы С синим сцелифроном я встретился весной. Это было короткое знакомство.Мы возвращались из песчаной пустыни Сары-Ишик-Отрау. До города оставалось около ста километров. Приближалась ночь. Слева от дороги показались угрюмые черные скалы, и между ними

Охотники или собиратели

Охотники или собиратели Вывод для человечества очевиден. Чтобы описать систему спаривания людей, нужно исследовать их естественное местообитание и прошлое. Сколь-нибудь заметная часть человечества обитает в городах меньше одного тысячелетия. Сельское хозяйство

Ёж и некоторые другие ночные охотники

Ёж и некоторые другие ночные охотники Всю зиму ежи спят где-нибудь под кустом, валежником, под корнями или в норе (чужой или самим ежом вырытой). Еще с осени натаскали они сюда, в свои зимние спальни, много разной листвы, мох. Рыхлым комом все это уложили, внутрь кома