Глава IX ПОСЛЕДНИЙ ИЗ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

Глава IX

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

Генетика особенно могущественна, когда дело доходит до разбирательств между соперничающими теориями. В Тихом океане она решительно встала на сторону сторонников азиатского происхождения полинезийцев в ущерб теории американского происхождения, выдвигаемой Туром Хейердалом. Произойдет ли нечто подобное и в Европе? Смогут ли генетики дать столь же уверенный ответ на вопрос о судьбе неандертальцев? Были ли эти странные люди промежуточной стадией на пути к современным европейцам или они представляли совершенно другой вид, который был вытеснен тонкокостными, умелыми и артистичными пришельцами из Африки? Так звучал принципиальный вопрос, на который я решил попробовать ответить с помощью митохондриальной ДНК. В свое время успех с сирийскими хомячками дал мне уверенность в надежности сегмента ДНК, называемого контрольным регионом, после этого он блестяще показал себя в решении тайны Тихого океана, и вот теперь я почувствовал, что в силах подступиться к разгадке гораздо более сложной головоломки в Европе.

Я раскрыл происхождение народов Полинезии, изучая то генетическое разнообразие, которое мы обнаружили у их потомков. У громадного большинства обследованных нами островитян записи последовательности ДНК были либо идентичными, либо очень похожими друг на друга. Из 500 оснований, составляющих нужный нам сегмент ДНК, различия между ними составляли одну, самое большее две мутации. На эволюционной временной шкале все эти люди имели общего предка, причем совсем недавно. Раскручивая генетический след идентичных и почти идентичных последовательностей, мы двигались в обратном направлении, от острова к острову, к Тайваню и югу Китая. Этот маршрут представлял собой как бы полный отчет о передвижениях первых полинезийцев, об их немыслимых путешествиях, записанный в генах современного населения. Но было буквально несколько полинезийцев, всего около 4%, ДНК которых рассказала другую историю. Они, в пределах своей группы, были тесно связаны друг с другом, если судить по последовательности ДНК, но резко отличались от других полинезийцев в среднем на тринадцать мутаций. Эта группа вела родословную не из Азии, нам удалось проследить ее происхождение, как было описано ранее, с побережья Новой Гвинеи, откуда они, а возможно, это была она, сев в лодку, отправились (или отправилась?) на восток, в Тихий океан.

Митохондриальная ДНК совершенно четко показала, что предки по материнской линии современных полинезийцев происходят из двух разных мест — от двух очень различных народов, которые впоследствии перемешались. Может быть, и у европейцев мы обнаружим смешанное генетическое прошлое, так что в современной популяции Европы будут представлены, предположим, неандертальская и кроманьонская группы? Несмотря на то что смешение неандертальцев и кроманьонцев могло произойти сорок, а то и пятьдесят тысяч лет назад — срок огромный по сравнению с тремя-четырьмя тысячами лет в тихоокеанском деле, я все же не сомневался, что все равно смогу обнаружить все отдельные группы в Европе так же, как сумел сделать это в Полинезии. Откуда такая твердая уверенность? Только из-за удивительных особенностей механизма наследования митохондриальной ДНК. В отличие от хромосом ядра митохондриальная ДНК не перетасовывается в каждом поколении. Единственные изменения в ее структуре возникают в результате мутаций, а для них сорок тысяч лет не такой уж долгий период. Если смешение между неандертальцами и кроманьонцами реально имело место, мы должны были обнаружить свидетельства этого, изучая современное население Европы.

Выяснить это можно было лишь одним способом: моей исследовательской команде пора было приниматься за работу. Предстояло тестирование обширнейшего материала. С чего начать, как подступиться к этой работе? К кому обратиться за помощью? И о чем просить — может, о том, чтобы дали свою кровь для исследования? Предстояло решить массу вопросов, но в одном я был твердо уверен. Насколько возможно, мы должны стараться сами собирать пробы крови, не полагаясь на старые образцы.

У этого требования было научное объяснение: я хотел, чтобы мы точно знали, что если та или иная проба получена, например, из северного Уэльса, то она взята у кого-то, чьи предки жили там же. Мы принялись за разработку плана кампании. Мартин Ричарде, который к этому времени был старшим научным сотрудником нашей лаборатории, предложил наладить контакт с местными обществами, занимающимися генеалогией и историей проживающих там семей; я, однако, не был уверен, что этот путь позволит чего-то добиться в сжатые сроки. Мы получили финансирование на свой проект, но деньги были выделены только на один год, после чего нам предстояло убедительно отчитаться о проделанной работе и на основании полученных результатов доказать, что исследование должно быть продолжено, то есть добиваться продолжения финансирования. Какую группу нам обследовать? Я предлагал обратиться к тем, кто торгует овцами и крупным рогатым скотом — мне казалось это логичным, поскольку фермеры — это, пожалуй, самая оседлая часть населения страны с уходящими далеко вглубь корнями. Но самое лучшее решение было предложено третьим членом нашей дружной команды — Кейт Смолли.

Кейт, до того как прийти в науку, была школьным учителем. Вот она и предложила — списаться с местными школами и предложить выступить перед учениками (в шестом классе как раз проходят общую биологию) с рассказом о достижениях современной генетики, чтобы они в обмен на это снабдили нас необходимым материалом. Идея оказалась чрезвычайно плодотворной. Кейт считала, что школы обязательно откликнутся, потому что удельный вес генетики в школьной программе все увеличивается и возможность получить новые знания из первых рук привлекательна не только для учеников, но и для самих учителей. Она оказалась права на сто процентов, мы получили положительный ответ из всех школ, куда послали запрос.

Откуда же начать? Нас интересовали такие регионы, где можно было рассчитывать найти как можно больше местных семей, подолгу живущих в этих краях. Я прочитал несколько старых статей, написанных в пятидесятые годы XX века, по группам крови в Уэльсе. Мое внимание привлекла одна анекдотичная история. Речь в статье шла о необычных формах головы якобы обнаруженных у некоторых жителей центрального Уэльса. То были дни (к счастью, они остались в прошлом), когда измерения черепа считались у антропологов важным и достоверным признаком, на основании которого можно подвергнуть все человечество классификации, разделив его на различные расовые типы. Согласно этой статье, головы у некоторых жителей центрального Уэльса несли черты сходства с человеком каменного века, что бы это ни значило. Шляпному магазину в небольшом городке под названием Лландисул, неподалеку от Кардигана, вроде бы регулярно приходилось заказывать шляпы по особым меркам, потому что многим покупателям были малы все стандартные размеры. Это, конечно, было сообщение не из тех, которые стоит принимать слишком всерьез, но и совсем отмахиваться от него тоже не следовало. В конце концов, ведь именно измерения черепов навели Артура Муранта на мысль о басках, когда он искал «предковую протопопуляцию» в Европе. Так что Уэльс показался нам подходящим местом, чтобы начать работу, и примерно через месяц, благодаря стараниям Кейт, был организован выезд туда на неделю.

Ранней весной 1992 года мы уселись в две машины, разметив предварительно сложный и путаный маршрут, так, чтобы две пары (к нам присоединилась еще Катрин Ирвен, отпросившись на неделю из другой лаборатории) проехали через разные населенные пункты. В середине маршрута мы должны были встретиться, чтобы обсудить, как идут дела. У меня тогда был тридцатилетний «Ягуар/Даймлер МК II», который я купил за год до этого в минуту помрачения рассудка на распродаже подержанных автомобилей в Новой Зеландии и доставил домой морем. У автомобиля этого была скверная особенность: у него постоянно выходили из строя трубы водяного охлаждения — в результате охладитель заливало, температура мотора взлетала до предела, после чего, как правило, в самый неподходящий момент, он глох. И вот, со всем оборудованием для забора крови на борту, машина снова выдала весь набор своих трюков — как раз вовремя. Мы как раз въезжали в школьный двор в Бала, в центре северного Уэльса, как раздался громкий хлопок и салон заполнил мерзкий запах горящего масла. Мы дотянули до стоянки рядом с детской площадкой — из окон школы на нас глазели детишки. Я полез в мотор, чтобы понять, что случилось на сей раз. Все было залито черным маслом, а из того места, где прорвалась изношенная труба, валили густые клубы едкого серого дыма. Что и говорить, прибытие было обставлено не самым выигрышным образом. Теперь я не мог приступить к работе, пока не отмоюсь от масла; нельзя же было в таком виде заниматься взятием крови. Захлопнув капот, я поплелся в школьное здание.

Не всегда нам так везло, что все проблемы заканчивались во дворе. Договариваясь со школами, мы просили их также оповестить, если возможно, о нашем приезде местные газеты. Это казалось нам удачной идеей, пока я не попал в местечко Исгол-и-Гадер в Долгеллау. В кабинете у завуча Кэтрин Джеймс нас ждал репортер из «Кэрнарвон энд Денби Геральд».

— Так вы собираетесь изучать кровь у детей? — поинтересовался он; начало интервью показалось мне вполне безобидным.

— Ну, да, мы будем брать кровь,— ответил я.— Но нас интересует только источник ДНК, генетический материал.

— Почему же вы приехали именно в Долгеллау?— спросил он.

Я кратко описал суть нашего проекта и того, что мы собираемся делать. Я объяснил, что поскольку населению Уэльса свойственна оседлость и многие валлийские семьи прожили в здешних краях по нескольку столетий, то нас и интересуют места, подобные Долгеллау, где до сих пор разговаривают на древнем валлийском языке. Мне показалось, что он не очень мне поверил.

— На самом-то деле вы здесь из-за электростанции, не так ли? — Он взглянул мне прямо в глаза.— Хотите проверить, есть ли у детей мутации, разве не так?

Я был в шоке. Долгеллау расположен в двенадцати милях от ядерного реактора в Траусфюнниде. За несколько месяцев до нашего приезда газеты обсуждали возможность того, что мутации, обнаруженные у детишек, живущих рядом с ядерным производством, связаны с тем, что их отцы работали на этом производстве. Умеренная заинтересованность на лице учительницы быстро сменялась крайней подозрительностью. Неужели ее школа и она сама стали жертвой секретных агентов, копающих под ядерную индустрию, даром, что прикидываются невинными овечками, учеными, которых интересуют кельтские гены?

— Да нет, конечно же, нет,— пробормотал я, а потом разразился целой речью, полной уверений и разуверений. Я еще раз рассказал в подробностях всю предысторию нашего исследования, описал митохондриальную ДНК, вернулся к работам по ископаемым материалам и наконец произнес то, что, как я думал, неопровержимо свидетельствует о нашей благонадежности и честности:— Кроме того,— сказал я,— я только что вернулся с островов южной части Тихого океана, где проводил аналогичное исследование.— Это прозвучало очень убедительно. Или мне только так казалось?

— Это там, где проводились испытания атомной бомбы? — с быстротой молнии отреагировал газетчик.

Я застонал, сделал глубокий вдох и начал новый двадцатиминутный тур объяснений. В конце концов мне удалось-таки убедить их в своей невиновности, и нас допустили к работе.

После того как я закончил свое выступление перед шестиклассниками, подошел момент взятия крови. Я предвидел, что на этом этапе могут возникнуть определенные сложности. Поскольку речь шла о старшеклассниках (чтобы все было законно, возраст детей должен был превышать шестнадцать лет), то взятие значительных объемов крови исключалось, предполагалось брать каплю крови из пальца. Это не совсем приятная процедура, и мы опасались, что никто не согласится ее проходить. Вначале, чтобы продемонстрировать, насколько это безболезненно, я уколол свой собственный палец и выдавил капельку крови на специальную пластинку абсорбирующего вещества. После меня то же проделала учительница; а потом, один за другим, стали подходить и ученики. Среди ребят попадались такие, кому ни разу в жизни не приходилось делать анализ крови — им, конечно, требовалось некоторое мужество, чтобы решиться подставить палец. То, что случилось после, было для нас неожиданным призом. Именно потому, что им пришлось немного поволноваться, ребята, прошедшие через эту процедуру, отправлялись на обед — была перемена — и немного погодя стали возвращаться с друзьями из других классов, которые тоже хотели пройти испытание. Энтузиасты выстроились в очередь, все уверяли, что им уже есть шестнадцать лет, и упрашивали взять у них кровь — не из-за вспыхнувшего интереса к науке, а из-за желания проверить себя и не ударить лицом в грязь. Волна бравады докатилась до помещений персонала и до кухни, так что после обеда старшеклассников сменили учителя, уборщики и поварихи.

К концу недели мы собрали по всему Уэльсу более шестисот проб крови в виде капель на специальных карточках — результат замечательный, намного превзошедший наши самые смелые ожидания. Хотя может показаться, что цифра совсем невелика и представляет лишь малый процент от всего трехмиллионного населения Уэльса, все же шестисот митохондриальных ДНК должно было хватить с лихвой, чтобы получить общее представление о преобладающей генетической структуре. Возвратившись в лабораторию, мы приступили к работе: высохшие капельки крови смывали с карточек, а затем экстрагировали из проб микроскопические количества содержавшейся в них ДНК. Хотя в состав крови входит много разных клеток, они, по большей части, не подходят для нашей методики. Красные кровяные тельца, которые переносят кислород и окрашивают кровь — настолько специализированные клетки, что не имеют ни ядер, ни митохондрий. Только лейкоциты, чья задача — сражаться с проникающими в организм бактериями и вирусами, сохраняют и ядерную, и митохондриальную ДНК, а лейкоциты составляют всего 0,1% всех клеток крови, если в капле крови может насчитываться до пятидесяти миллионов клеток, то лишь пятьдесят тысяч из них содержат хоть какую-то ДНК. Но и этого вполне достаточно с тех пор, как в нашем распоряжении оказался высокочувствительный метод амплификации ДНК. Для работы с пробами крови мы воспользовались тем же методом, с помощью которого криминалистические лаборатории по следам на одежде делают генетический анализ, идентифицируют кровь и определяют, принадлежит она преступнику или жертве. Для этого высохшую кровь кипятят в щелочном растворе, который разрушает клетки и извлекает из них ДНК, потом добавляют смолу, которая впитывает железо из эритроцитов — иначе оно может помешать реакции амплификации ДНК. Метод пошел у нас без проблем, и довольно скоро мы уже получили первую сотню последовательностей уэльсской митохондриальной ДНК.

По сравнению с полинезийскими последовательностями, где все было очень наглядно, уэльсские пробы, казалось, были слишком маловыразительны. Никаких признаков, по каким можно было бы сгруппировать материал, как это было в Полинезии, где четко определились две группы последовательностей, относившиеся к людям с совершенно разным происхождением. Здесь же вместо двух четких групп, отличающихся большим количеством мутаций, мы получили огромное количество того, что можно было с натяжкой назвать маленькими группками, притом все они были довольно близко связаны и между собой. Не похоже было, что мы имеем дело со смесью двух разных типов митохондриальной ДНК, как могло бы быть, если бы население Уэльса представляло смешанное потомство неандертальцев и кроманьонцев. Отличия, которые мы встретили у них, относились к слишком недавним временам.

На отрезке митохондриальной ДНК продолжительностью в 500 оснований (уже известном контрольном регионе) различия между двумя людьми из числа уэльсских добровольцев составляли в среднем три мутации. Давайте припомним, с какой скоростью идут «часы» митохондриальной ДНК. Эта скорость такова, что если ДНК у двух человек отличается на одну мутацию, то, значит, у этих двоих имелся общий материнский предок где-то в пределах последних десяти тысяч лет. Результаты из Уэльса показывали, следовательно, что средний отрезок времени, на который нужно вернуться в прошлое, чтобы отыскать общего предка двух жителей Уэльса, равнялся всего тридцати тысячам лет; даже если взять две пробы с полярными по отношению друг к другу значениями — разница между ними составляла восемь мутаций, а это значило, что их общий предок по материнской линии жил около восьмидесяти тысяч лет назад. Конечно, это очень глубокое прошлое, но этого даже приблизительно не было достаточно для того, чтобы один из них оказался потомком неандертальцев, а второй кроманьонцев. Если только палеонтологи (представители школы вытеснения) не ошиблись в сроках, неандертальцы и кроманьонцы встречались вместе, самое позднее, двести пятьдесят тысяч лет назад. Это означает, что митохондриальная ДНК потомка неандертальцев и ДНК потомка кроманьонцев должны бы различаться минимум на двадцать пять мутаций. А самая большая разница, которая нам встретилась в Уэльсе, была равна восьми. Это не могли быть потомки древних и современных людей. Современные валлийцы были потомками кого-то одного: или кроманьонцев, или неандертальцев. Но как узнать, кого именно?

Несколько последовательностей, полученных из других мест Западной Европы, показали, что у жителей Уэльса нет очень заметных отличий от остальных. Похоже было, что ко всей Европе приложима та же альтернатива — предки европейцев либо стопроцентные неандертальцы, либо стопроцентные кроманьонцы. Решающее испытание, которое должно было ответить, наконец, на вопрос о том, кто же истинный предок, состояло в сравнении между последовательностями европейцев и данными, собранными в других частях света, в том числе и нашими данными по Полинезии. Если разница между двумя этими группами данных будет составлять двадцать пять или больше мутаций, тогда можно смело высказываться в пользу неандертальцев как предков всех современных европейцев. Если различие в количестве мутаций будет составлять намного меньшее — это будет означать стопроцентное кроманьонское происхождение европейцев и победу школы вытеснения над школой мультирегионалистов.

Когда мы просмотрели все данные, то обнаружили, что самая большая разница между двумя последовательностями составляла четырнадцать мутаций, которые отделяли Тери Тупуаки, рыбака из Мангайи на Островах Кука, от миссис Гвинет Роберте, которая готовит школьные завтраки в Бала. Эти два человека, живущих в разных концах Земли, помогли решить задачу, из-за которой на протяжении почти всего двадцатого столетия ученый мир был расколот на два непримиримых лагеря. Европейцы немногим отличались от жителей остального мира. Отличия были слишком малозначительны, чтобы можно было предположить, будто жители Европы происходят от неандертальцев. Это явно не соответствовало бы действительности. А поскольку вопрос стоял ребром — все или ничего, то ответ означал и то, что неандертальцы, скорее всего, вымерли. Все современные европейцы теперь могут с уверенностью вести свою родословную от тех, кто пришел в Европу позднее и занял место неандертальцев, от кроманьонцев, с их тонкими костями, умением обрабатывать кремень и с их великолепным искусством. Произошло полное замещение одного вида человека другим. Мы не знаем, как это происходило — может быть, пришельцы были агрессивны и силой изгоняли неандертальцев с обжитых мест или даже убивали их. А может, те были постепенно вытеснены и отступили под влиянием интеллектуального и технологического превосходства кроманьонцев. Генетика не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Данные раскопок свидетельствуют о том, что стоянки неандертальцев продолжали существовать еще, по крайней мере, пятнадцать тысяч лет после появления в Западной Европе кроманьонцев (это произошло сорок — пятьдесят тысяч лет назад), когда не стало последнего неандертальца (возможно, в южной Испании, где были обнаружены самые «недавние» скелеты), его (или ее) смерть обозначила окончание длительного этапа в освоении ими Европы. Эра, которая продолжалась без малого четверть миллиона лет, закончилась окончательно и бесповоротно в пещере на юге Испании около двадцати пяти тысяч лет назад.

Должен признаться, я был удивлен и даже, пожалуй, разочарован тем, что вытеснение было таким необратимым и полным. Даже теперь, когда в нашем активе расшифрованные последовательности митохондриальной ДНК шести тысяч европейцев, среди них нам пока не встретилось ни единой, которую можно было бы даже с натяжкой принять за неандертальский след. Но мы, разумеется, не проследили последовательности каждого человека, и при всем желании не могли бы получить материал из каждого уголка Европы. Я все еще надеюсь, что в один прекрасный день мне встретится последовательность, которая будет разительно отличаться от всех уже известных, последовательность, которая окажется отголоском давней встречи между кроманьонцем и неандертальцем, которая привела к рождению ребенка. Если бы такая последовательность нам попалась, мы бы ее ни за что не пропустили. В 1997 году была расшифрована последовательность ДНК самого первого неандертальского скелета, найденного в долине Неандер. Она содержала двадцать шесть отличий от среднестатистического современного европейца — в точности столько, сколько должно быть у вида, имевшего с Homo sapiens общего предка четверть миллиона лет назад. О последовательности ДНК у второго неандертальца, на сей раз из раскопок на Кавказе, сообщалось в научной литературе. Эта последовательность полностью отличается от современной человеческой. Они не были нашими предками.

В 1998 году в Португалии был обнаружен фрагмент детского скелета, который по анатомическому строению напоминает и неандертальцев, и кроманьонцев. Уж не свидетельство ли это скрещивания между ними? Возможно. Последовательность ДНК этого ребенка еще не была расшифрована. Но если бы такие случаи были обычны, тогда мы, без сомнения, увидели бы отражение этого в современном генофонде, а этого ведь не случилось. Если бы контакты между неандертальцами и кроманьонцами походили на относящиеся к более недавним историческим временам столкновения за территорию между вновь пришедшими и коренными обитателями, тогда мы могли бы скорее ожидать связи мужчин-кроманьонцев с неандерталками, чем наоборот. В этом случае митохондриальная ДНК оказалась бы великолепным свидетелем этих событий, поскольку потомство, получив равные доли ядерной ДНК от каждого из родителей, по наследуемой от матери митохондриальной ДНК было бы стопроцентными неандертальцами. Мне как генетику очень трудно поверить, что социальные и другие табу могли оказаться настолько сильными, чтобы подобная связь никогда ни разу не осуществилась, однако приходится все время помнить об очевидном, о полном отсутствии неандертальской ДНК в современной Европе.

Но ведь могло случиться, что смешанные пары были, но не производили на свет способных к размножению детей. В животном мире есть масса примеров гибридизации между разными видами, в результате которой рождается совершенно здоровое, но стерильное потомство. Книжный пример — мул, плод случайного или намеренного скрещивания между самцом осла и самкой лошади. Лошадиные и ослиные гены вполне, по-видимому, совместимы, так что мулы — жизнеспособные, крепкие и здоровые животные, за одним исключением — они бесплодны. А все потому, что у лошадей и ослов разное количество хромосом. Двойной набор хромосом у лошадей содержит 64 хромосомы, а у ослов 62. Все млекопитающие, в том числе и люди, получают в наследство по половине такого хромосомного набора от каждого родителя, которые вместе образуют полный комплект. Стало быть, мул получает 32 хромосомы от мамы-кобылы и 31 от папы-осла и приобретает в целом 63 хромосомы. Для клеток тела мула это не проблема, потому что родительские гены независимо от того, гены это лошади или осла, могут считываться с любой из этих хромосом. Путаница начинается, только когда дело доходит до размножения. Во-первых, 63 — нечетное число, и от него невозможно получить половинный набор. Во-вторых, перестановка элементов хромосом, которая возникает в каждом поколении, приводит к появлению у мулов таких сперматозоидов и яйцеклеток, в которых некоторые гены присутствуют в двойном наборе, а некоторые отсутствуют вовсе. По обеим этим причинам мулы не способны иметь потомство.

Были ли связи между неандертальцами и кроманьонцами также обречены на появление единственного поколения бесплодных гибридов из-за того, что у них было разное количество хромосом? У наших ближайших родственников из отряда приматов — человекообразных обезьян (горилл, шимпанзе и орангутанов) на одну хромосому больше, чем у нас. С тех пор как люди и человекообразные обезьяны, имевшие общего предка, разделились, прошло шесть миллионов лет; за это время две хромосомы, которые у обезьян по-прежнему разрознены, у человека по какой-то причине срослись, образовав нашу хромосому номер 2. Неизвестно, почему так получилось и чем было вызвано появление этой сдвоенной хромосомы в нашем наборе, но представим, что это произошло после разделения линий, ставших впоследствии неандертальцами и кроманьонцами. Тогда должно было возникнуть несоответствие: сорок восемь хромосом у неандертальцев и только сорок шесть у кроманьонцев. Дети от связи между кроманьонцем и неандерталкой (или наоборот) получили бы сорок семь хромосом и, несмотря на нормальное физическое развитие, столкнулись бы с той же проблемой, что и мулы,— с нежизнеспособными сперматозоидами и яйцеклетками. Никому пока неизвестно, сколько хромосом было у неандертальцев, хотя я не теряю надежды, что когда-нибудь мы сможем это выяснить. А пока мы не знаем, чем объясняется полное отсутствие у современных европейцев митохондриальной ДНК неандертальцев — полной ли социальной несовместимостью или фундаментальным биологическим несоответствием между нашими кроманьонскими предками и другим видом человеческих существ, их соседями по континенту.

Публикация наших генетических выводов о судьбе неандертальцев была встречена в британской прессе ехидным хором насмешек и недоверия. «Дэйли экспресс» напечатана изображение неандертальца рядом с фотографией певца Лайэма Галлахера с характерным для него угрюмым взглядом исподлобья. Как, вопрошала газета, генетика может утверждать, что неандертальцы вымерли, если перед нами неопровержимое свидетельство обратного — того, что они существуют и прекрасно себя чувствуют в Британии конца двадцатого столетия? Разумеется, как и следовало ожидать, обыгрывалось стереотипное представление о неандертальцах как грубых тупицах, что, кстати, совершенно бездоказательно. Такие же предрассудки проглядывали и в потоке звонков и писем от людей, уверявших меня, что такой-то их знакомый (но, разумеется, никогда они сами) — сущий неандерталец. Я до сих пор помню письмо от Ларри Бенсона из Калифорнии, который не поленился написать мне о кассире из соседнего супермаркета, который по всем приметам должен был оказаться неандертальцем. Вообще-то это милейший человек (писал мой корреспондент) и будет только рад предоставить свою кровь для анализа ДН К. Я на это не купился.

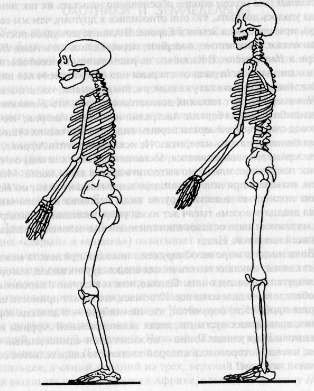

Сравнение скелетов классического неандертальца (слева) и современного человека (справа)

Итак, неандертальцев больше нет — они полностью заменены в Европе кроманьонцами с превосходящим ареолом, отличительной утонченностью, более совершенными орудиями труда и привнесенным искусством — новым видом, Homo sapiens. To же, что произошло в Европе, насколько можно судить по генетическим данным, повторилось и во всем мире: Homo sapiens, сначала доминирующий, а затем единственный вид человеческих существ, полностью вытеснял другие, более ранние формы. Неандертальцы, или Homo пеапderthalensis (мы можем вполне обоснованно называть их так теперь, когда удалось доказать, что они относились к другому, чем мы сами, виду), исчезли с лица Земли в Европе. В Азии та же судьба постигла Homo erectus. Неизвестно, наверное, пересекались ли в Азии Homo sapiens и Homo erectus. В Китае мы не располагаем палеонтологическими данными за период от ста тысяч до сорока тысяч лет назад. Может быть, Homo erectus уже вымер к тому времени, когда появился Homo sapiens. Нет никаких доказательств того, что Homo erectus когда-либо достигал берегов Австралии или обеих Америк, что дает повод считать Homo sapiens первым видом человеческих существ, поселившимся на этих материках. Не исключено, что в Африке, где Homo sapiens впервые появился, эволюционировав как вид, он также мог постепенно или резко вытеснить другие виды людей. Мы не знаем, по какой причине и благодаря каким механизмам, но Homo sapiens полностью заместил другие виды человека во всем мире. Когда двадцать восемь тысяч лет назад умер последний неандерталец, на земном шаре остался единственный вид человека, завладевший всей планетой. Наш.

Пока нигде в мире не обнаружено никаких признаков межвидовых связей, никаких генетических следов других видов, которые бы свидетельствовали о них. Однако, как и в случае с европейцами, обследованы далеко не все. Кто знает, что может принести следующая проба? Кто поручится, что где-нибудь — в далеких горах Бутана, аравийских пустынях, лесах экваториальной Африки или на многолюдных улицах Токио — не живет один-единственный человек, в генах которого или которой заключено свидетельство совсем иной истории?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ПОСЛЕДНИЙ ДИНОЗАВР

ПОСЛЕДНИЙ ДИНОЗАВР Шуршат, копошатся, перебегают с места на место маленькие проворные зверьки. Их длинные носы непрестанно двигаются, а острые зубы грызут все, что попадется. Но вот насторожились уши, перестали грызть рты, глаза уставились в одну точку. Еще миг — и зверьки

ГЛАВА VI.

ГЛАВА VI. Источники питания растений: атмосфера и почва.Из перечисленных в предыдущей главе питательных для растений веществ меньшая часть находится в атмосфере, большая — в почве.Атмосфера состоит из газов, среди которых находятся твердые тела в пылеобразном состоянии

ГЛАВА IX.

ГЛАВА IX. Углекислота в почве.Многие ученые объясняют богатую растительность древних времен тем, что тогда атмосфера содержала больше кислоты, чем теперь. Поэтому-то Либих был того мнения, что и в настоящее время, если желаем получить самый обильный урожай наших

ГЛАВА XII.

ГЛАВА XII. Очистка почвы от сорных трав.Целью очистки почвы от сорных трав является такое ее состояние, при котором после посева не могло бы расти никакое другое растение, кроме посеянного. Если мы позволим сорным травам расти на ниве, то они будут отнимать у почвы

Последний рубеж

Последний рубеж Залив Креста находится на восточных рубежах России в 10 000 км от Москвы. В течение шести месяцев он представляет собой сплошную массу льда, которая изолирует от остального мира небольшой некогда советский поселок Эгвекинот. Единственный способ добраться

9 Последний «большой взрыв»

9 Последний «большой взрыв» Если ты знаешь свою историю, тебе известны твои корни. Боб Марли, «Солдат Буффало»[34] Пару лет назад меня попросили провести генетический анализ в одной из телевизионных программ. Его целью было показать с помощью генетических данных то, что

9 Последний «большой взрыв»

9 Последний «большой взрыв» О национализме и о возникновении одноязычия кратко повествуется в книге Тимоти Бейкрофта «Национализм в Европе» (Timothy Baycroft. Nationalism in Europe, 1789–1945. — Cambridge University Press, 1998). Исчезновение мировых языков обсуждается в книге Дэвида Неттла и Сюзанн Ромейн

Глава 11 Последний универсальный общий предок, происхождение клеток и первичный резервуар генов

Глава 11 Последний универсальный общий предок, происхождение клеток и первичный резервуар генов Пер. О. ГадасинойВ предыдущих главах мы рассмотрели фундаментальные аспекты эволюции прокариот и эукариот, выделив древний мир вирусов и таким образом заложив фундамент для

«Последний» буревестник, рогатый гокко и павлин из Конго

«Последний» буревестник, рогатый гокко и павлин из Конго В 1949 году уже знакомый нам по истории с кахоу Роберт Мэрфи обнаружил в Тихом океане совершенно неизвестного буревестника. Он описал его под названием Pterodroma ultima. Находка Мэрфи тем более удивительна, что открытый им

Конгамато — «последний из могикан» мира птерозавров

Конгамато — «последний из могикан» мира птерозавров Английский писатель Фрэнк Меллэнд, когда путешествовал по Африке, много слышал всевозможных рассказов о странном животном по имени «конгамато». Говорят, что оно живёт в болотах Джиунду.— Но кто же этот конгамато? —

Последний враг

Последний враг Когда апостол Павел пишет: «Последний враг истребится — смерть» (Кор., 1, 26), он как будто забывает о христианской любви к врагам. Не везде и не всегда смерть считали врагом. Бывало, что к ней готовились как к празднику и даже отождествляли с венчанием,

5.4. Существовал ли последний общий предшественник, то есть был ли единый ствол у дерева жизни?

5.4. Существовал ли последний общий предшественник, то есть был ли единый ствол у дерева жизни? Прежде чем вернуться к дереву жизни, следует упомянуть высказывания, ставящие под сомнение само понятие “последний общий предшественник”. Группа авторов полагает, что