3

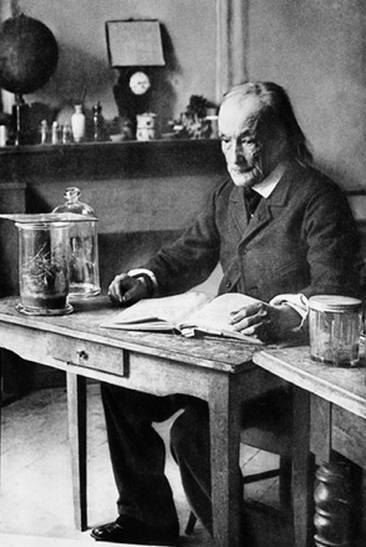

Строительство высокой стены вокруг «Л’Арма» началось вскоре после того, как в 1879 году Фабр с семьей поселились здесь, но работа шла ужасающе медленно. Впрочем, для натуралиста это промедление обернулось счастливым стечением обстоятельств.

Строители оставили в саду большие кучи камней и песка, и вскоре там поселились пчелы и осы. Осы двух видов – Bembex и Languedocian Sphex – были для Фабра давними друзьями, прекрасно знакомыми по прежним встречам. Они устроили себе гнезда в песке, и Фабр проводил много времени, наблюдая и описывая их поведение.

Фабр искренне любил ос. В его «Воспоминаниях» осам и жукам уделено больше места, чем другим насекомым. (О муравьях и бабочках Фабр писал мало.) Фабру импонировало, что осы дотоле оставались почти неизученными. Ему нравилась их решимость, столь близкая его собственному характеру, стремление преодолевать самые громадные препятствия. Ему нравилась их аккуратность. А больше всего нравилось, что они позволяли ему проникнуть в поразительные сложности их поведения, а затем он, как фокусник, открывал читателю, что это поведение, как бы онo ни походило на решение задач и изобретательность, всё же – вопреки Дарвину – вовсе не является признаком интеллекта. Он любил ос, так как считал их образцами «мудрости» и «невежества» инстинкта, союзниками в его кампании против трансформизма.

Он разыскивает ос. Зная их привычки, он находит подходящее место: песчаную дюну, обрывистую насыпь у шоссе, маленькую полянку в подлеске, забор сада, обращенный на юг, очаг на кухне… Находит и ждет.

Он наблюдает, как каждый вид строит себе гнездо в своем стиле. Вот Bembex rostrata роет землю, как щенок («песок, отбрасываемый назад под брюшком, пролетает через арку, образуемую задними лапками, льется, как жидкость, непрерывной струей, описывает параболу и падает на землю на расстоянии семь-восемь дюймов») [54]. Вот небольшая группка Cerceris tuberculata – «трудолюбивых шахтеров», которые «терпеливо поднимают с дна ямы несколько осколков гравия и выталкивают эту тяжесть наружу» [55]. А вот несколько особей желтокрылого сфекса (Sphex flavipennis) – «кучка молодых подмастерьев, подбодряющих себя в работе». («Песок летит во все стороны и легкой пылью оседает на сфексов и их дрожащие крылья. Зернышко за зернышком выбирает оса крупные песчинки, и они катятся в сторону. Если какая-нибудь песчинка слишком тяжела, сфекс придает себе силы резкой нотой: он „хекает“, словно дроворуб» [56] [пер. Н. Плавильщикова. – Ред.].) А вот осы Eumenes, чьи гнезда отличаются такими изящными изгибами и так тщательно отделаны камушками и раковинами улиток, что представляют собой «крепость и музей одновременно» [57].

Выстроив гнезда, осы разлетаются в разные стороны. Фабр ждет с неиссякаемым терпением. Наконец они возвращаются, нагруженные пищей для личинок, которые выведутся из яиц в гнездах. Оса Cerceris приземляется, притащив жука Buprestis в панцире с металлическим отливом. Аммофила щетинистая приносит огромную гусеницу чешуекрылой бабочки. Вот Pelop?us зажимает лапками паука. А вот летит желтокрылый сфекс, волоча за собой сверчка, намного превышающего его по размерам. Лежа на животе, держа в руке лупу, подбираясь так близко, насколько это возможно, не спугнув добычу, Фабр час за часом подмечает каждую деталь – увлеченный великан, шпионящий за миром лилипутов. Иногда, снедаемый жаждой открытий, он заходит еще дальше: сдвигает гнездо, ворошит его ножом. Возможно, там лежит одна жертва – парализованная, уложенная на спину, а на ее брюшко, в точке, куда не дотянутся ее вяло бьющиеся лапки, отложено одно яйцо; возможно, в камере несколько жертв, уложенных штабелем одна на другую или выложенные в ряд, и самая свежая – дальше всего от яйца.

«Наблюдение формулирует задачу, – пишет он, – а эксперимент подсказывает ее решение» [58]. Иногда он устраивает насекомым проверки in situ. Допустим, подлавливает момент, когда оса, спускаясь проверить гнездо, на миг оставляет пленника без охраны. Фабр проворно похищает обездвиженную жертву и, затаив дыхание, наблюдает, как беспокоится оса, вернувшаяся из гнезда. Либо он позволяет осе поместить добычу в гнездо, а затем потихонечку проникает в него, забирает жертву и ждет: всё равно ли оса отложит яйцо и закроет вход в гнездо, как обычно (или, по версии Фабра, как предопределено)?

Иногда он бережно несет гнездо в дом. Часто он ловит насекомое, приносит его в свою лабораторию и создает контролируемые, удобные условия для наблюдения за его поведением и разработки более замысловатых и более длительных экспериментов. Возможно, ища ответы не только в психологии, но и в анатомическом строении, он усыпляет и препарирует насекомое.

Первое вскрытие стало для него откровением. Оно укрепило в нем решение забросить карьеру учителя математики и зарабатывать на жизнь своей подлинной страстью – естествознанием. В то время Франция была охвачена волнениями. Вторая Республика стояла на грани реакционного государственного переворота, который привел к власти режим императора Наполеона III.

В то время двадцатипятилетний Фабр жил на Корсике: преподавал физику в лицее в Аяччо и зачарованно разглядывал великолепные пейзажи («Бескрайнее, сверкающее море у моих ног, устрашающая масса гранита над головой») – совсем как Гумбольдт, впервые ступивший на землю Нового Света [59].

За эту вакансию Фабр ухватился рьяно, поскольку хотел вырваться из Карпентра («этой проклятой дыры») [60]. Всего несколькими месяцами ранее он перешел в Карпентра из школы, где учительствовал, и дал волю возмущению, которое пронес через всю жизнь, – обиде на то, что его отказывались впустить в свой круг, невзирая на все его достижения. Это были воспоминания о том, как его исключили из школы, когда родители – провансальские крестьяне, безуспешно пытавшиеся заработать на жизнь, содержа кафе в разных городках, – не смогли вносить за него помесячную плату. И удрученность в молодости, когда ему, работавшему на строительстве железной дороги, вновь и вновь отказывали в трудоустройстве на место преподавателя и не давали возможности продемонстрировать свои способности. («Совершенно неслыханная несправедливость, – писал он в сентябре 1848 года своему брату Фредерику, – выдать мне два диплома лиценциата и заставить меня спрягать глаголы для ватаги сорванцов!» [61]) И разочарование, когда не нашла коммерческого применения технология, над которой он работал десять лет (процесс извлечения краппа – красного красителя, который требовался для производства военной формы, – из растений). Фабр замышлял, что эта технология обеспечит ему доход, который требовался для научных занятий (в то время научные должности не предполагали жалованья: считалось, что их будут занимать люди обеспеченные). И отчаянье, когда противодействие клерикальных кругов реформе образования, затеянной Наполеоном III, повлекло за собой его увольнение из школы (он давал бесплатные уроки естествознания, куда допускались девочки), так что семья Фабра оказалась в бедственном положении и существовала на попечении его близкого друга, английского либерального мыслителя Джона Стюарта Милля (тот переехал в Прованс, чтобы жить и умереть подле могилы своей жены Гарриет Тейлор, одной из первых феминисток) [62]. Это было огорчение из-за того, что все эти несчастья умножались, так как власть имущие не ценили его успехов, достигнутых в крайне трудных условиях, просто невообразимых для парижской научной элиты (степени бакалавра по словесности и математике, степени лиценциата математических и физических наук, степень доктора естественных наук; две с лишним сотни публикаций, в том числе учебники и научно-популярные книги, хотя жанр научно-популярной литературы в то время едва зародился; его крупные научные открытия: он первым доказал таксис у животных и гиперметаморфоз у жуков). И вновь огорчение: когда под конец долгой жизни он все-таки обрел признание, университеты и ученые, даже энтомологи, редко отдавали ему дань уважения, а восхваляли его литературные светила: Виктор Гюго (провозгласивший Фабра «Гомером насекомых»), автор «Сирано де Бержерака» Эдмон Ростан (он, чтобы не уступить Гюго, объявил Фабра «Вергилием насекомых»), Ромен Роллан (тот причислил Фабра к «французам, которыми я больше всего восхищаюсь») и провансальский поэт Фредерик Мистраль, ратовавший за выдвижение Фабра на Нобелевскую премию 1911 года, – учтите, не в научных дисциплинах, а на Нобелевскую премию по литературе [63]. Это был его бессильный гнев на судьбу, когда он внезапно потерял старшего сына, умершего в шестнадцать лет, а позднее скончались две его маленькие дочери и две жены; эти трагедии отбросили мрачную тень на его жизнь, но необходимо признать, что Фабр создал из этих трагедий страдальческий ореол, который превратился в историю победы над всеми бедами доморощенного гения, нищего отшельника, поэта науки, который трудится в своем саду, наедине со своими насекомыми, в историю о простоте, самопожертвовании, na?vet?[1] в узком смысле – историю, которая на закате жизни Фабра очарует парижскую культурную элиту и поманит ее в незнакомые окрестности Сериньяна.

Это был лютый гнев, из которого вырос ярый популизм. Обращаясь к воображаемой аудитории из представителей научной элиты – к тем, кто, ссылаясь на то, что Фабр был противником эволюционной теории, изъял его учебники из школ и вновь обрек его на безысходную нищету, – он изливает столь всепоглощающую страсть, что временно милует цикад: «Вы разрываете животное на части, а я изучаю живое животное; вы превращаете его в предмет ужаса и сострадания, а я делаю так, чтобы его полюбили; вы трудитесь в пыточном застенке и анатомическом кабинете, я же делаю свои наблюдения под синим небом под песни Cicadae; вы подвергаете клетку и протоплазму химическим испытаниям, а я изучаю инстинкт в его высших проявлениях; вы выведываете секреты смерти, а я – секреты жизни» [64].

Он, разумеется, подразумевал, что изучает живое животное, животное в его истинной форме, изучает таким, каким Господь Бог повелел его знать, – изучает существо, у которого есть свой характер, своя загадка и свое четкое предназначение, существо, которое можно познать через эмпирический опыт, а не через теорию, посредством тесного знакомства, а не умозрительно.

Но, как нам уже известно, он не чурался подглядывать за смертью; собственно, если верить врачу и политику Жоржу Виктору Легро, который дружил с Фабром и написал его биографию, всё началось с того первого вскрытия в Аяччо. На Корсике Фабр подружился с Альфредом Мокэн-Тандоном, профессором ботаники из Тулузы, который был старше его на двадцать лет. Мокэн-Тандон одновременно был литератором: писал стихи на провансальском языке и говорил о важности изящного стиля даже в трактатах по биологии. За обедом Мокэн-Тандон достал из швейной корзинки «инструменты» и принялся вскрывать улитку. «С тех пор, – написал Легро, – Фабр начал не только собирать мертвые, бездеятельные или высохшие образцы, которые были всего лишь материалом для исследований и удовлетворяли его любознательность, – он начал рьяно препарировать, чем никогда не занимался прежде. Своих крохотных гостей он размещал в буфете; он занимался, как и впоследствии, в будущем, только самыми маленькими живыми существами». Вскоре Фабр написал с Корсики Фредерику: «Мои скальпели – это миниатюрные кинжалы, которые я делаю сам из тонких иголок; мой мраморный стол – дно блюдца; мои пленники проживают дюжинами в старых спичечных коробках; maxime miranda in minimis» [65] [ «Natura maxime miranda in minimis» (лат.) – «Природа в особенности достойна восторга в своих малых порождениях»].

Maxime miranda in minimis. Самыми дивными из многочисленных крохотных чудес, которые он обнаружил в последующие десятилетия, были хищные осы. Часть того, что они ему открыли, была уже известна человечеству, но остальное было в новинку. Уже знаменитый Реомюр, основоположник энтомологических наблюдений, пространно описавший осу Odynerus в своих шеститомных M?moires pour servir ? l’histoire des insectes («Воспоминаниях, которые послужат историей насекомых», 1734–1742), знал, что вместо откладывания яйца прямо на «шевелящуюся груду» из двух десятков пленных личинок долгоносика осы Odynerus (и Eumenes) подвешивают яйцо на тонкой нитке, прикрепленной к купольному своду гнезда [66]. Фабр несколько лет пытается устроить себе возможность понаблюдать за этим и наконец становится свидетелем описанной картины.

То был, признался он, «один из тех моментов внутренней радости, которые становятся возмещением за сильные мучения и изнеможение».

Личинка осы, вылупившись из яйца, спускается пообедать («Двигаясь вниз головой, она взгрызается в обмякшее брюшко одной из гусениц»), а потом – когда ее пища начинает беспокойно дергаться – благополучно подтягивается по нити, чтобы добыча ее не задела [67].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК