6

В Музее и научном институте Дж. Пола Гетти, высоко на холме над Лос-Анджелесом, хранится еще один шедевр Хуфнагеля – Mira calligraphiae monumenta, иллюстрированная книга образцов каллиграфии, отличающаяся редкостной красотой и лукавым остроумием. Первоначальная рукопись была написана рукой виртуозного калиграффа Георга Бочкаи в 1561–1562 годах. Спустя примерно тридцать лет по просьбе Рудольфа II Хуфнагель начал иллюстрировать текст, украшая труд Бочкаи цветами и фруктами, а также безупречными маленькими насекомыми самой разной наружности, которые карабкаются на замысловатые буквы и лазают по ним, балансируют на засечках, соскальзывают по подстрочным элементам литер, снуют между завитушками и обгладывают перекладины, непочтительно подшучивая над пышной виртуозностью Бочкаи, а заодно демонстрируя убежденность Хуфнагеля в том, что визуальный ряд говорит с нами в плоскости, недоступной письменному тексту [175].

Несмотря на беспечность Mira calligraphiae, Хуфнагель абсолютно серьезно верит в способность изображения проникнуть в воистину сокровенное. Этим он снова напоминает мне Вальтера Беньямина, который, сходным образом стремясь к преобразованию отношений между людьми и миром, в котором они вращаются, с трудом подбирал слова, которыми живописал свои «диалектические образы» – образы, которые уловили бы жизнь во всех ее противоречиях и пробили бы брешь в мире видимостей [176]. В тот момент, когда в предвоенной Европе над Беньямином нависла опасность – как над евреем и марксистом (правда, своеобразным), его вера в слова опиралась на эту способность взрывать реальность плотно сгущенными визуальными образами. Нам могло бы показаться, что это довольно хрупкая вера. Но мы бы ошиблись. Даже если сила слов – в их способности присваивать образ, даже если способность самых дерзких слов действовать на мир слаба и робка, в этой идее нет никакого барьера, который не могла бы разрушить магия слов.

Хотя Беньямин и Хуфнагель по-разному смотрят на взаимоотношения слова и изображения, мне нравится думать, что они поняли бы подходы друг друга к задаче философа. Для них обоих, воспитанных в традициях благочестия, труд критики – это труд откровения. Для обоих откровение включает в себя кардинальный, преобразующий подрыв повседневности. Для обоих метод откровения – то, что мы могли бы назвать миметическим шоком: разупорядочение психики, которое наилучшим образом осуществляется в моменты высшей художественной виртуозности.

Прошедшие столетия притупили воздействие насекомых Хуфнагеля. Сегодня зрителя поражает ошеломительная красота этих изображений, а не внезапное зрелище нежданной инаковости. Я довольно скоро осознал: «ах!», которое слетело с моего языка в то утро, когда Грег Джекман, сидя рядом со мной в галерее, перевернул страницу, было выражением благоговения перед талантами Хуфнагеля, а не реакцией на всю полноту присутствия насекомых; полагаю, Хуфнагель подталкивал зрителя к совсем другому разрыву с рутиной. Я был под глубоким впечатлением от его безупречного подражания жизни, но сама жизнь поражала меня не так уж глубоко. И вначале я не распознал, что у Хуфнагеля мимикрия – это магия, призванная воздействовать на мир.

Возможно, как предрекал Беньямин, близкое знакомство с репродукцией сделало нас невосприимчивыми к магии оригинала [177].

Но какую задачу задал себе сам Хуфнагель! Он стремился не только создать идеальное изображение, но и уловить какие-то потаенные черты, нечто ускользающее и незримое, – но он-то знает, что оно здесь, и полагает, что может сделать его зримым с помощью искусства копирования. Какая же это мука – работа миниатюриста, стремление не просто к реализму, но к версии реального, которая настолько реальна – еще реальнее, чем копия, от которой он отталкивается при работе, – что она уводит тебя за пределы зримого, в неведомый мир внутри, через межвидовой барьер туда, где различия растворяются, в постоянство, которое становится конечным пунктом имитации.

Достиг ли он успеха? Была ли его миметическая магия достаточно сильна, чтобы перескочить через пропасть между образом и реальностью, между краской на пергаменте и чудесными существами, между человеческим и Божественным, между человеком и насекомым? Возможно, достаточно признать, что такое в принципе возможно, признать, что красота когда-то имела такое влияние. Возможно. Но, подозреваю, для Хуфнагеля этого было недостаточно.

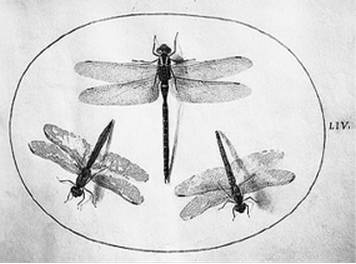

Грег перевернул еще одну страницу, и мы оба уставились на разворот LIV. Поняв, что я ничего не заметил, он указал на необычайно изодранные крылья двух нижних стрекоз. Это были настоящие, сказал он, настоящие крылья, которые Хуфнагель оторвал у своих реальных моделей – насекомых – и осторожно, с тщанием, которое нам остается лишь воображать, наклеил на свой рисунок. И тогда я увидел, что они отличаются по виду от других. Они протерлись, они распадались на части, обветшали, выглядели теперь намного менее реалистично, чем те тонкие и прочные имитации крыльев, которые Хуфнагель пририсовал центральной стрекозе. Я знал, что существовала традиция прикреплять к средневековым рукописям найденные вещи – значки, ракушки, засушенные цветы – как знак засвидетельствования. Эти вещи – своеобразные реликвии – были доказательством, что человек действительно совершил паломничество в определенное место, а также осязаемыми мнемоническими приемами для припоминания впечатлений [178]. Но здесь было что-то другое. Хуфнагель созерцал фиаско своего стремления, созерцал пределы репрезентации, созерцал неописуемое. Мне послышалось восклицание Моффета: «Как чудесны творения Твои, Господи!» – но в нем звучало скорее причитание, чем ликование. «Как чудесны творения Твои, Господи, – услышал я, как вторит ему Хуфнагель, – и как скудны мои творения!»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК