Глава первая Эволюция Возникновение сложности

Глава первая

Эволюция

Возникновение сложности

Без света эволюции ничто в биологии не имеет смысла.

Феодосий Добжанский

Великая идея: эволюция идет путем естественного отбора

Жизнь столь совершенна, что, как долгое время считали, ее было необходимо сотворить особо. Ибо как может нечто столь удивительное и столь уникальное самопроизвольно возникнуть из безжизненной слизи? В самом деле, что является той главной частью вещей, которая наделяет их жизнью? Ответы на эти и другие вопросы первостепенной важности появились двумя волнами. Первой была волна эмпирических объяснений, когда наблюдатели, по большей части натуралисты и геологи девятнадцатого века, пристально изучали внешние формы природы и получали далеко идущие выводы. Затем пришла вторая волна, в двадцатом веке, когда кроты с глазами ученых рыли ходы под поверхностью явлений и открывали молекулярную основу паутины жизни. Первый из этих подходов является предметом настоящей главы; второй, чрезвычайно обогативший наше понимание того, что значит быть живым, есть предмет следующей.

Древнегреческие философы, как обычно, имели свои собственные взгляды на природу живых существ. Как и большинство их мнений, высказанных из самых лучших побуждений, эти взгляды были нелепо, но обаятельно превратны. Например, самопровозглашенный бог Эмпедокл (490-430 до н.э.), незадолго до принятия им не слишком мудрого решения продемонстрировать свою божественность путем низвержения себя в кратер вулкана Этна, предположил, что животные построены из универсального набора частей, которые, будучи собраны в различные комбинации, дают слона, комара, рогатую жабу и человека. Мир заселяется этими знакомыми комбинациями охотнее, чем летающими свиньями и ослами с рыбьим хвостом потому, что лишь некоторые комбинации жизнеспособны. Природа, вероятно, экспериментировала с другими комбинациями, в ожидании Острова доктора Моро, но после недолгого хромания, трепыхания и переваливания с боку на бок эти экспериментальные творения умирали.

Почти на два тысячелетия позже эхом откликнулся похожий взгляд, но уже на молекулярном уровне. Его высказал граф Жорж-Луи Леклерк де Бюффон (1707-88), считавший, что организмы самопроизвольно возникли из агрегаций, которые мы сегодня назвали бы органическими молекулами, и что число возможных видов есть число жизнеспособных комбинаций этих молекул. Бюффон полагал, что уж он-то знает: свой великий труд Всеобщая и частная естественная история (Histoire naturelle, g?n?rale, et particuli?re), начатый в 1749 г., он планировал довести до пятидесяти томов, но успел подготовить тридцать шесть. Девять были посвящены птицам, пять минералам и восемь (опубликованных посмертно) китообразным, рептилиям и рыбам.

Но откуда все эти творения, все живые существа действительно появились, их внушающее благоговение количество, два миллиона зарегистрированных видов и, возможно, десять и более миллионов, которые еще предстоит обнаружить? Аристотель, всегда блистательно обильный интеллектуально и, как всегда, блистательно ошибавшийся, предположил, что животные упали со звезд или произошли самопроизвольно уже в завершенном виде. Индейцы яхуна из бассейна Амазонки приняли неоаристотелевский взгляд и считали, что маниока выросла из пепла убитого и кремированного Миломаки. Индейцы кауилла из Калифорнии также верили, что виноградная лоза выросла из его кремированного живота, арбузы из зрачков его глаз, а злаки из его зубов. Менее общепринято мнение, что пшеница произошла из яиц его вшей, а бобы из его спермы.

Другие религии предложили с виду простые мнения, согласно которым все существа, большие и малые, были сотворены Богом, и это все. Однако даже некоторые отцы церкви находили затруднительным примириться со всеми утверждениями Библии. Например, эрудит Григорий Назианин (330-89, Назиан был где-то в Каппадокии, в Малой Азии), считал, что Бог должен был создать некоторые из своих творений после потопа, поскольку небольшой ковчег Ноя был слишком мал для того, чтобы приютить представителей всех видов.[1] Архидиакон Карлайла Уильям Пэйли считал бесспорным, что он установил происхождение творений в книге с игривым названием Естественная теология или свидетельства существования и атрибуты божества, собранные из природных явлений, опубликованной в 1802 г., где в качестве превосходного аргумента он использует аналогию с путешественником, который столкнулся с ручными часами, созерцает их сложный замысел и не сомневается в том, что за этим замыслом стоит часовщик. Таким образом, каждый, кто сталкивается со сложностью природы должен неизбежно заключить, что к ее замыслу и конструкции приложил руку Бог. Однако Анаксимандр из Милета (610-545 до н.э.), делая вклад в западную философию, когда она была еще едва пробившимся зеленым побегом, действительно имел проблеск чего-то, похожего на истину. В совместной с Фалесом и Анаксименом философской программе он сделал чисто умозрительное заключение относительно всех живых существ и жизни в целом, гласящее, что виды животных могут превращаться один в другой.

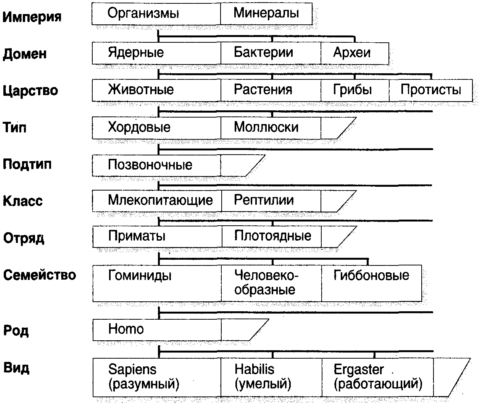

В науке часто бывает, что первым шагом к действительному пониманию, приходящему на смену фантастическим спекуляциям, оказывается собирание данных. В данном случае для этого надо идентифицировать и классифицировать все типы организмов, составляющих биосферу, или, по крайней мере, столько, сколько позволят терпение, настойчивость и провидение. Наиболее полезными бывают названия, выражающие родство, похожие на обычай давать членам одной семьи одну фамилию. К середине восемнадцатого века, когда установилась международная морская торговля, даже домоседы стали осведомленными об изобилии организмов и странных существ, населяющих мир, и поняли, что простых названий, таких как корова и собака, уже недостаточно. Это было подобно тому, как обитатели Лапландии вдруг обнаружили бы, что в Уганде недостаточно знания их родного языка. Первую общепризнанную систему наименований разработал шведский ботаник Карл фон Линней (Carl von Linne, 1707-78), в латинском написании Линнеус (Linnaeus). Линней изложил свою систему наименований в труде Systema naturae, опубликованном в 1735 г., а для извлечения на свет систематической классификации растений обычно обращаются к его книге Spesies plantarum, 1753. В этих работах Линней ввел иерархию групп (рис. 1.1) с царствами около вершины и пирамидой, расширяющейся ко все более частным разделам по мере нисхождения через типы, классы, отряды, семейства, роды и виды. Эта схема с тех пор пополнялась посредством включения различных промежуточных слоев, таких как подсемейство и надсемейство. Так, нас, людей, следует классифицировать (иронически — возразит кто-то) как вид Homo sapiens, рода Homo, в семействе Гоминидов, в надсемействе Гоминоидов инфраотряда Узконосых подотряда Антропоидов отряда Приматов подкласса Плацентарных в классе Млекопитающих, в надклассе Четвероногих из типа Хордовых в царстве Животных домена Ядерных в империи организмов.

Рис. 1.1. Классификация Линнея первоначально состояла из восьми разрядов (домен, царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), организованных в стиле римской армии. С тех пор древо классификации приобрело много промежуточных разрядов, некоторые из которых показаны здесь. Дерево на рисунке показывает, как человек вписывается в расширенную систему Линнея. Там, где отдельный таксономический уровень содержит лишь некоторые из таксонов, растущих из более высокого уровня, ряд оканчивается срезанным прямоугольником. Схема классификации остается спорной почти для каждого уровня: некоторые, например, предпочитают говорить о пяти царствах (включая в эту схему бактерии).

Недостатком системы Линнея является то, что она основана на внешне узнаваемых подобиях скорее, чем на более приемлемом в научном отношении установлении лежащего в их основе родства. Более того, точному определению классов, типов и т. д. трудно приписать, а в действительности и вовсе не удается какой-либо особенно глубокий фундаментальный смысл. Современным методом таксономии является кладистика (кладос, по-гречески молодой побег), тщательно исследующая происхождение организмов от общего предка и идентифицирующая различные ветви, или клады, дерева жизни (рис. 1.2). Кладйстика была введена немецким таксономистом Вилли Хеннигом (1913-1976) и доработана в его Филогенетической систематике (1966). Согласно Хеннигу, классификация должна отражать генеалогическое родство, и организмы должны группироваться строго на основе их происхождения от общего предка. Не в пример легкомысленным теоретическим физикам, приспособившим к своим схемам повседневные слова, такие как «спин» (в переводе с английского «вращение») и «аромат», Хенниг перегрузил таксономию греческими терминами, и кладисты имеют дело с симплециоморфами (характеристиками, разделяемыми более чем одной тварью), синапоморфами (разделяемыми производными характеристиками) и т.д. К счастью, у нас нет необходимости использовать этот перегруженный язык, поскольку мы главным образом будем пользоваться системой Линнея. Однако кладистика весьма влиятельна, логична и полезна, так как она основана на генеалогии организмов, которая, как можно доказать, есть единственный рациональный фундамент классификации.

Рис. 1.2. В кладистической классификации дерево, кладограмма, ветвится на каждой существенно особой характеристике. Формально мы говорим, что классификация основана на синапоморфах, которыми обладают производные гомологии; гомология — это признак, наследуемый от общего предка. Эта кладограмма показывает, как человек включается в данную схему.

Немедленно, однако, мы натыкаемся на сложную проблему, которая пронизывает все дальнейшее обсуждение и служит предметом беспокойства даже для новейших систем классификации: какое содержание мы вкладываем в термин «виды». Даже сегодня нередко ведутся споры о его точном определении. Такие споры не имеют большого практического значения, однако, поскольку эта концепция является центральной в исторической дискуссии о происхождении видов, необходимо, по крайней мере вкратце, ее коснуться. Может быть, в действительности было бы лучше признать невозможность изобретения универсально пригодного определения, считая термин «виды» внутренне неопределенным и не возводя излишне жестких стен ради его фиксации.

У тех, кого иногда называют типологическими таксономистами, обычно принято определять вид как группу организмов, которые выглядят — по опознаваемым морфологическим признакам — отличными от организмов из других групп. Платон воспользовался весьма похожей идеей в своей концепции эйдоса, или «совершенной формы», идеала, истинной сущности, лишь несовершенно представляемой реальными существами. Мы без труда отличаем воробья от черного дрозда по их «идентифицируемым морфологическим признакам» и считаем их разными видами птиц. Для нас, как мы полагаем, не составляет труда опознать сущностную «птичность» этих двух творений и усмотреть ее отличие от «растениевости» репы, а также отличить «воробьевость» одного от «чернодроздовости» другого.

Несколько более изощренное определение имеет концепция биологического вида, определяющая вид как группу организмов, которые спариваются между собой, но репродуктивно изолированы от других подобных групп. Согласно этому взгляду, вид является изолированным островом с повышенной репродуктивной активностью. Такое определение помещает воробья и черного дрозда в разные виды, поскольку они размножаются каждый внутри своей группы и не спариваются между собой. Репродуктивная изоляция может возникать различными путями. Например, группы организмов могут быть географически изолированы — это одна из причин, делающих острова столь важными в истории эволюционных идей — или размножаться в разные времена года. Группы могут находить друг друга отталкивающими (или, по крайней мере, лишенными привлекательности) или обнаружить травмирующую физическую невозможность спаривания, как бы их ни влекло друг к другу.

Предвкушая механизм наследственности, речь о котором пойдет в следующей главе, мы могли бы сказать, что каждый вид представляет собой отдельный генный бассейн, с генами, циркулирующими внутри бассейна при спаривании представителей вида — процесс, называемый генным потоком, — но не мигрирующими в генные бассейны, представляющие другие виды. Генный поток внутри вида гарантирует, что все его представители выглядят более или менее похожими, так что концепция биологических видов согласуется с критериями, принятыми у типологических таксономистов.

Тогда почему же определение видов столь противоречиво? Одна из проблем в определении, основанном на понятии спаривания, состоит в том, что некоторые организмы вообще не спариваются. Например, далеко не все спаривающиеся бактерии классифицированы как виды, и существует множество примеров многоклеточных организмов, которые размножаются неполовым путем (таких, как обычные одуванчики, Taraxacum officinale), однако считаются истинными видами. Эта проблема обнаруживает, что слово «вид» имеет два, иногда несхожих, значения. Одно значение, отсылающее к сказанному выше, связано с репродуктивной изоляцией организмов. Второе значение состоит в том, что термин «вид» является просто одной из конечных точек в основании таксономической пирамиды, предельной единицей классификации групп организмов, безотносительно к их способности или неспособности спариваться с другими организмами. То есть вид это в точности таксон, единица классификации. Использование термина «вид» просто для обозначения таксона является обычным в палеонтологии, где одной линии наследования могут приписываться различные имена на разных стадиях ее развития, хотя ее последовательные члены никогда не могли бы даже рассмотреть возможность спаривания. Так, Homo erectus превратился в H. sapiens, но они никогда не прогуливались вместе: оба являются примерами того, что иногда называют хронотипами.

Осознание этих трудностей создает мотив для поиска альтернативных определений вида, которые то перекрываются, то вступают в конфликт с биологической концепцией видов. Например, один из способов классификации организмов является фенетическим, в нем организмы зачисляются в одну группу на основании чисто объективных измерений, включая дискретные измерения, такие как использование числа 1 для факта «имеет крылья» и 0 для «не имеет крыльев». Игры «узнай своего партнера» в газетах, журналах и агентствах по сбору данных являются по сути фенетическими. Преимущество фенетического подхода в том, что он строго объективен и не полагается на субъективные суждения о происхождении организмов и на догадки о том, могли, при случае, один организм — возможно уже исчезнувший — спариться с другим. Одна из проблем этой схемы состоит в том, что хотя фенетически отождествляемые группы организмов выглядят почти идентичными, они тем не менее могут быть неспособны иметь потомство друг с другом. Таким образом, являясь одним фенетическим видом, они принадлежат разным биологическим видам. Примером является фруктовая мушка Drosophila с ее двумя (неспособными к скрещиванию) категориями, D. pseudoobscura и D. persimilis. Эти два организма являются практически неразличимыми фенетически, поэтому они образуют один фенетический вид, но, будучи нескрещивающимися, составляют два биологических вида.

Существуют и другие определения того, что значит быть видом, и применение критериев, которые в них предлагаются, мутит воду еще больше. Экологическая концепция видов принимает во внимание важность роли окружающей среды, ресурсов и опасностей, из нее исходящих. Она определяет вид как группу организмов, использующую одиночную экологическую нишу. Опознавательная концепция видов принимает во внимание способность организма опознавать потенциального партнера для спаривания. Преимущество этого определения, тесно связанного с биологической концепцией видов, состоит в том, что если возможность спаривания зачастую приходится лишь предполагать, то опознавание часто можно наблюдать непосредственно. Возможны случаи появления нового вида, когда одна группа организмов не может более опознавать своих недавних супругов в качестве потенциальных партнеров. Опознавание не обязательно происходит по внешнему виду: растения и животные сообщаются между собой различными путями, включая звук, а также более сдержанный или даже, по нашим понятиям, бессознательный путь испускания и детекции химических веществ, которые мы называем феромонами и которые человеческие существа иногда включают, по абсолютно тем же мотивам, в свои духи и лосьоны. И наконец (наконец — лишь в этом кратком обзоре, поскольку имеются и другие определения), существует филогенетическая концепция видов, в которой вид определяется как группа организмов, имеющая общего предка, и отличающаяся от других групп по крайней мере одним признаком. В соответствии с этим определением, члены двух разных филогенетических видов могут различаться всего одним признаком и быть способными иметь общее потомство.

Нет сомнения, что виды эволюционировали и продолжают эволюционировать. Свидетельством эволюции в прошлом являются ископаемые останки, которые разворачивают во времени замечательную последовательность образов населявшей Землю жизни. Эта картина неполна, ведь сегодня ни один музей — а музеи обычно гораздо больше пекутся о своей собственности, чем сыра земля — не имеет образцов каждого исчезнувшего вида. Но она достаточно полна для того, чтобы мы могли проследить сквозь время происхождение живых существ, включая наше собственное возникновение в — сюда не подходит клише «далекое и туманное» — недавнем и ярком прошлом.

Наука об ископаемых останках и их интерпретации в контексте истории жизни на Земле носит название палеонтология. (Английское слово «fossil» — ископаемое, произошло от латинского слова «fodere», выкапывать, через слово «fossile», означающее «выкопанный».) Первые охотники за ископаемыми, придерживаясь точки зрения платоников, считали, что ископаемые являются образом идеальной формы, созданной действием некоего рода формотворящей силы — vis plastica. Однако теперь мы знаем, что ископаемые состоят из минеральных частей скелетов (кости содержат главным образом фосфат кальция вкупе с белковым хрящем) и зубов (тоже фосфат кальция с разными видами твердых покрытий). Ископаемые находят в осадочных породах, породах, сформированных путем осаждения и спрессовывания минералов, как, например, известняк. Изверженные породы, породы, которые вытекли на поверхность с больших глубин, никогда не населены ископаемыми. Некоторые ископаемые находят в метаморфических породах, которые представляют собой осадочные или изверженные породы, видоизмененные под действием высоких температур и давлений. Некоторые ископаемые являются органическими веществами, такими как древесина, которая минерализуется, когда вода просачивается в нее и заполняет внутренние полости окаменевшими отложениями. Органический прародитель может совсем исчезнуть к тому времени, как мы наткнемся на него, и то, что мы откопали, окажется трехмерной минеральной копией оригинала. Раковины часто сохраняются, но карбонат кальция в форме арагонита, из которого они состояли, превращается в более твердую и плотную форму, известную как кальцит. Органические вещества не сохраняются таким способом, но отпечатки перьев (белок жесткого типа) и мясистых частей (состоящих из белков мягких видов, смазанных жирами) часто обнаруживают в породе, в которую было вмуровано ископаемое. Некоторые крошечные существа хранятся неповрежденными в затвердевшей смоле, которую мы называем янтарем. Более крупные создания, например мамонтов, находят в сохранности вмороженными в ледники.

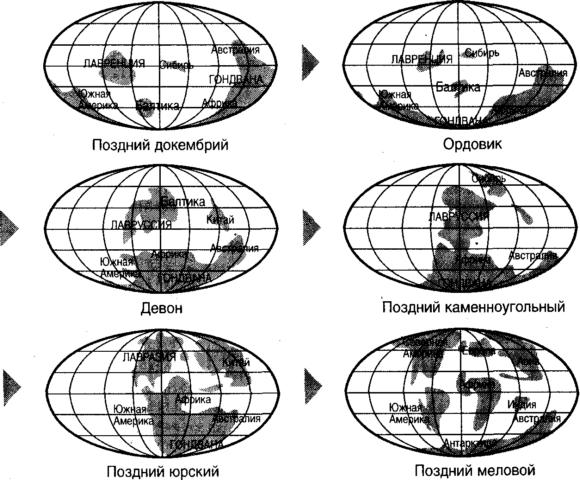

Земля под нашими подошвами живет, в ней происходит безостановочный подъем вещества из расплавленных областей внизу, создающий новые участки литосферы, внешнего твердого футляра расплавленной внутри Земли. Восходящие струи магмы заставляют литосферу расширяться в зоне ее изливания и затем в отдалении снова погружаться вниз в желоб субдукции. В этот конвейерный ремень включены коровьи лепешки коры, называемые континентами, которые перемещаются таким путем по поверхности глобуса. Это процессы тектоники плит впервые предложены высокомерному миру немецким геологом Альфредом Вегенером (1880-1930) и обоснованны в его труде Происхождение континентов и океанов (1915), но лишь около 1960 г. приняты к разработке, которая показала, что считавшееся доселе неподвижным жесткое дно океана может раздвигаться, преобразуя внешний вид Земли (рис. 1.3). Они вызывают также локальное прогибание континентальной коры, имеющее последствия широкого диапазона, от орогенеза (горообразования) до формирования каньонов, предгорий и долин.

Рис. 1.3. Наше видение Земли с ее знакомыми континентами примет совершенно другой облик, если мы будем рассматривать ее на большом промежутке времени. На временном масштабе в миллионы лет ее поверхность является жидкой, и континенты плывут по сфере по мере того, как вещество изливается изнутри и возвращается обратно в удаленных зонах субдукции. На этой последовательности диаграмм мы видим постепенное возникновение современного вида Земли на протяжении последнего миллиарда лет (возраст, соответствующий каждому из названных периодов, см. на рис. 1.9). На диаграммах помечены регионы, которым суждено будет стать современными континентами и странами.

Не вызывает удивления, что среди этого великого переселения в ряде случаев происходит перемешивание геологических слоев, и то тут, то там ископаемые одного поколения попадают под ископаемые другого, а более древние ископаемые организмы вымываются откуда-нибудь, чтобы перемешаться со своими потомками. Обычно мы можем выявить эти очевидные несоответствия, прослеживая форму слоя и наблюдая характер его прогибания. Однако, если мы примем во внимание мощь геологических событий в совокупности с буйными вмешательствами климата, когда океан замерзает на века, ледники скребут взад-вперед, а затем, когда лед отступает, огромные стометровой высоты цунами снова наполняют океан талой водой, можно лишь удивляться, что сохранились вообще хоть какие-то следы нашего далекого прошлого. Глобальная война — Земля против организма, организм против организма — свирепствует над останками жизни, и найти хотя бы один зуб — уже удача.

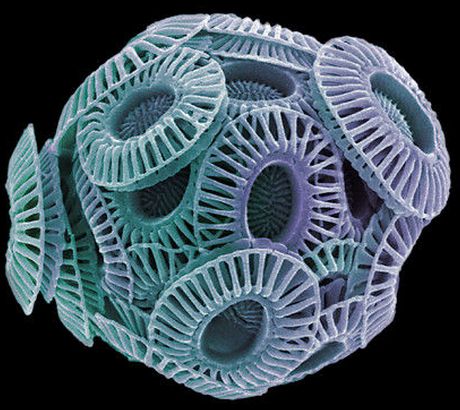

Но мы находим гораздо больше, чем один зуб. Удача в смерти, если такая вещь существует, позволила динозаврам умереть, когда не стало чем пообедать, позволила им погрузиться в ил, завернуться в осадочные породы и в нужное время быть вытолкнутыми к дневному свету, когда эрозия удалила покровы. Богатейшие ископаемые останки состоят из морских беспозвоночных с твердыми скелетами, обитавших на мелководье. Хуже всего представлены организмы без скелетов и легко повреждаемые создания, такие как птицы. Некоторые ископаемые встречаются в огромных количествах: меловые холмы сложены из ископаемых останков одноклеточных водорослей, известных как кокколитофориды (рис. 1.4). Эти ископаемые отлагаются и сегодня, около 1,4 миллиарда килограммов кокколитофорид оседает ежегодно. Их присутствие в морской воде отчасти отвечает за ее прозрачность. Действительно, летом 1997 и 1998 гг. все Берингово море меняло цвет от глубоко синего к аквамариновому, ибо оно цвело миллионами кокколитофорид в их краткий, но безмолвный момент наслаждения жизнью по пути к превращению в будущие возвышенности.

Рис. 1.4. Изображение обычного вида кокколитофориды, Emiliana huxleyi, полученное электронным сканирующим микроскопом. Каждая похожая на колесо шляпка, формирующая этот объект, является отдельным кокколитом. Наши меловые и известняковые возвышенности сложены из мертвых спрессованных кокколитофорид.

Ископаемые записи, даже будучи вызывающе неполными, в высшей степени убедительно свидетельствуют об эволюции, в ходе которой виды приходят и уходят, одни виды порождают другие, а иные вымирают, и это все подобно кусту с ветками, которые ветвятся, побегами, которые отмирают, и с листьями, создающими подобие современной биосферы. Такие записи будто предназначены для того, чтобы показать похожую на куст историю биосферы с правдоподобными, хотя и допускающими иногда разные толкования, линиями наследования. Однако существуют альтернативные объяснения ископаемых данных, и, поскольку предмет столь важен для понимания нашего места в природе, мы должны исследовать его.

Одной из альтернатив эволюционизму является трансформизм; мы займемся этой гипотезой позднее. Здесь мы рассмотрим другую альтернативу, креационизм, в которой каждый вид остается навсегда неизменным, если не считать незначительных вариаций. Согласно креационизму вид, уже готовый, разумно спроектированный, с дышащей в нем жизнью, вызван к существованию несотворенным, всемогущим, достойным поклонения Творцом. Возможно, вид будет вечным, а может быть, вымрет, уступая помещение для нового проявления непостижимой прихоти Творца. Творец имеет неограниченные возможности проектировать и создавать животных, а также, очевидно, неистощим в вариациях на тему их способностей мучить, калечить и убивать друг друга. Среди этих клыков, сочащихся ядом, конечно, находится и Человек, образ Творца, обладающий свободой воли.

Креационизм, включая его прозрачно закамуфлированную разновидность «Разумный План», не является наукой: это непроверяемое утверждение, инспирированное антинаучной и религиозно мотивированной повесткой дня. При максимальной снисходительности креационизм может выполнять роль, аналогичную роли галилеевского Простака, роль литературного приема для демонстрации того, что научный подход, в данном случае эволюционизм, наилучшим образом объясняет предмет. Важно, что от науки постоянно требуют приводить объяснения; проблема же креационизма в том, что его защитники не осознают, что являются не более чем Простаками. Их бесконечная и раздражительная докучливость, даже хуже, искажение очевидного являются бесплодными и надоедливыми и создают для молодых опасность того, что их глаза станут слепыми для восприятия подлинной славы творения.

Итак, каковы аргументы против креационизма? Их так много, что изложение всех переполнило бы эту главу. Я дам почувствовать их аромат, приведя только три из них. Первый: многочисленные новые виды появились в последнее время, и это настоятельно внушает нам мысль, что так же происходило и прежде, что ископаемые не являются просто остаточными костями, свидетельствующими скорее о вымирании, чем об эволюции. Второй: не раз заявлялось, что эволюция не имеет предсказательной силы, поэтому не может быть проверена и, следовательно, не в большей степени является разновидностью науки, чем креационизм. Это утверждение неверно. Тот факт, что эволюция происходила, появился на свет благодаря наблюдениям останков вымерших разновидностей макроскопических животных. В двадцатом веке стало очевидным, что эволюция может быть прослежена и на молекулярном уровне. Эффективным оказывается предсказание того, что детали молекулярной эволюции должны соответствовать деталям макроскопической эволюции. Выясняется, что так оно и есть, не существует ни одного примера, в котором следы молекулярных изменений расходились бы с данными наших наблюдений целостных организмов. Третий: одна из узаконенных проверок соблюдения авторских прав состоит в том, чтобы установить, воспроизводит ли продукт погрешности, внесенные, иногда преднамеренно, в образец, который он копирует. Картографы иногда вносят небольшие ошибки — например, лишний домик в ландшафте, — чтобы подловить плагиаторов. В биологии имеются два вида ошибок, подверженных плагиату. В одном — эволюция начинается в глупом направлении (которое не было предусмотрено) и далее вынуждена нести последствия этого. Часто цитируемым примером является глаз млекопитающего, поскольку в своей эволюции он оказался пойманным в придурковатую конструкцию, которую мог бы придумать Придурковатый Конструктор, с кровеносными сосудами, лежащими перед ретиной. Сосуды вынуждены поэтому покидать глаз, продираясь через ретину и создавая слепое пятно. Природа следует этой конструкции и в настоящее время. Другой вид ошибки возникает на молекулярном уровне, в форме, например, псевдогенов, которые воспроизводят нефункциональные полоски мутировавшей ДНК, эквивалент ложного домика на картах.

Но вернемся к науке и установленному факту эволюции. Микроэволюция — это процесс развития мельчайших модификаций. Макроэволюция — это порождение новых видов и таксонов более высокого ранга (отрядов, семейств и т.д.) в результате накопления изменений, вносимых микроэволюцией, это процесс, называемый филетическим градуализмом. Как мы уже отмечали, экспериментальные свидетельства такой постепенной эволюции затуманены предполагаемой неполнотой ископаемых записей, в которых часто отсутствуют переходные формы, которые следовало бы ожидать. Существуют два возможных объяснения этому. Одно состоит в том, что переходные формы существовали, но исчезли без следа. Альтернативное объяснение заключается в том, что филетический градуализм некорректен, что ископаемые записи более полны, чем мы думали, и что видообразование (порождение новых видов) происходит вспышками в течение нескольких тысяч лет, следующих за долгим периодом покоя или «стазиса». В высшей степени спорная теория прерываемого равновесия была предложена Нильсом Элдриджем и Стивеном Гулдом (1941-2002) в 1972 г. В этой теории предполагается, что малое изолированное сообщество испытывает взрыв модификации в процессе аллопатрического видообразования («аллопатрическое» означает просто, что изменение происходит в географическом районе, отличном от места обитания предков). Поэтому место обитания предков вряд ли содержит образцы промежуточных форм, и ископаемые останки нового вида могут быть найдены там лишь в том случае, если полностью развившийся новый вид, расселяясь, попал туда вновь: понятное отсутствие промежуточных форм усиливает впечатление внезапности перехода между двумя формами.

Филетический градуализм и прерываемое равновесие, в том виде, в котором они были предложены первоначально, вероятно, лучше всего рассматривать как противоположные концы спектра возможностей. Их не представляется уместным считать конкурирующими моделями эволюции, скорее это метки на шкале прибора, измеряющего скорость, с которой происходит видообразование. Некоторые события, появление некоторых видов, соответствуют показанию стрелки, близкому к градуализму, а для иных, для появления других видов, стрелка склоняется к прерыванию. В высшей степени трудно характеризовать скорость эволюции видов и быть уверенными, что ископаемые данные являются полными. Нельзя сказать, что более современные версии прерываемого равновесия не являются спорными, поскольку они разрабатывались за пределами простого контрапункта «быстро-медленно» ранних модификаций; в частности, были предложены механизмы поддержания стазиса и переключения к эпизодам быстрых изменений. Философская установка теории тоже спорна: в то время как дарвинизм предполагает, что видообразование есть накопление изменений в результате адаптации, прерываемое равновесие рассматривает видообразование как движущую силу адаптации. Наличие таких споров не стоит интерпретировать как ошибочность теории естественного отбора (и тем более факта эволюции): они лишь являются признаком жарких дебатов вокруг деталей одного из наиболее важных процессов в мире.

Далее необходимо подчеркнуть одно обстоятельство. Эволюция не обязательно ведет ко все большей изощренности: направление эволюции не всегда идет вверх. Организм может обнаружить, что способен ускорить свою репродуктивную активность и тем самым более успешно заселить Землю, если он отбросит большую часть своего социального или анатомического багажа. К чему беспокоиться и изобретать множество способов социальной активности, если можно выполнить главную работу воспроизводства без них? Более того, среда обитания может измениться, и остаточные особи непреуспевшего вида могут вдруг обнаружить, что пришел их час, что в изменившихся условиях они могут по плодовитости обставить своих до сих пор более успешных конкурентов. Оболочник, морской сифон (Ciona intestinalis), реализует другое решение, становясь в конце концов подобием картофельного клубня. Эта маленькая пасть является в своей личиночной фазе подвижным охотником и поэтому нуждается в мозге. Однако, когда он находит подходящую нишу, в которой может себя закрепить, чтобы стать сидячим, ему больше нет нужды думать, поэтому он поедает свой собственный энергетически обременительный мозг. Мозги являются великими потребителями энергии, и это неплохая идея — избавиться от своего мозга, когда вы обнаруживаете, что он вам больше ни к чему.

Откуда берется все это богатое многообразие живых организмов? Уильям Пэйли, как мы видели, не имел сомнений на этот счет, поскольку был уверен, что каждый вид является творением Бога, и это все. Жан Батист Пьер Антуан де Моне, шевалье ле Ламарк (1744-1829) тоже думал, что знает, но его интеллект был настолько более замечательным, чем интеллект Пэйли, что он бился над проблемой обнаружения механизмов. Ламарк, сначала солдат, затем банковский служащий, потом ботаник-ассистент и, наконец, профессор насекомых и червей, провел жизнь в бедности, а последние несколько лет и совершенно слепым. Бедность преследовала его даже в смерти, он был похоронен в арендованной могиле, чтобы быть выкопанным, когда срок временного владения через пять лет истек, и совершать путь к новому захоронению, в результате чего останки его рассеялись. Его имя сегодня больше ассоциируется с презрением, чем с уважением, хотя он заслуживает уважения как основатель биологии беспозвоночных (термин, который придумал он) и за то, что он по крайней мере пытался отыскать объяснение существования видов. Он начал публиковать свои умозрения — это не было чем-то большим и, конечно, не было научной теорией — о механизмах эволюции в 1801 г., но его наиболее полный отчет был представлен в труде Philosophic zoologique (1809).

Ламарк считал, что все организмы вовлечены в метафизический поиск пути к совершенству и проходят путь трансформаций из одноклеточного зародыша, содержащего некоего рода платоновскую сущность вида. Этот поиск направляют «нервные флюиды» различных трудно определимых разновидностей, которые питают органы, делающие зарядку, и морят голодом органы, уклоняющихся от нее. Он также умозаключил — и это та самая идея, за которую его больше всего помнят, хотя он сам, вероятно, считал ее лишь малой составляющей своих полных тезисов — что однажды приобретенные свойства наследуются. Хорошо известен его пример удлинения шеи жирафа, когда тот пытался достать до более высоких листьев и стать еще более совершенным жирафом, причем достигнутое одним поколением удлинение наследовалось благодарными потомками в следующем колене.

Можно осмеивать примитивную наивность данной идеи, однако, пока молекулярная биология не исключила возможность любого механизма такого наследования, эту концепцию было трудно опровергнуть. Ламаркианские взгляды, которые скорее относятся к трансформизму, чем к эволюционизму, упорно продолжали существовать и в двадцатом веке. Шуточное их опровержение является общепринятым, но непригодным: то, что обрезание крайней плоти у многих поколений евреев не привело к ее атрофии, не является аргументом, поскольку маленькие мальчики не старались потерять крайнюю плоть. В знаменитой серии неприятных экспериментов влиятельный немецкий биолог Август Вейсман (1833-1914) отрезал хвосты многим последовательным поколениям мышей и не обнаружил никакого уменьшения длины хвоста у последующих поколений. Все такие калечащие эксперименты — а их было много, как случайных, так и преднамеренных, — хотя и подходили для опровержения того, что приобретенные свойства наследуются, не соответствовали центральному тезису трансформизма, точке зрения Ламарка, утверждавшей, что главным является стремление, ибо лишь тогда трансформирующие сущности вступают в дело. Роберт Чемберс (1802-71) в своей книге The vestiges of Creation, опубликованной в 1844 г., уловил проблеск возможного объяснения. Он осознал важность мутаций, но доказывал, что новые виды причудливым образом возникают из случайно появившихся уродливых птиц. Так, если бы рыба непостижимым образом родилась с крыльями, перьями и клювом, то биосфера приобрела бы нечто, напоминающее обитающих в ней птиц. Примерно в это же время по воле и на средства преподобного Генри Эгертона, восьмого и последнего графа Бриджуотера, были изданы Bridgewater treatises (Бриджуотерские трактаты), сборник работ, созданный для того, «чтобы показать могущество, мудрость и милость Бога, проявленные в его Творении, иллюстрируя этот труд всеми разумными доводами, как, например, разнообразием и строением Божиих тварей». Эта книга явилась средством для выражения многих идей того времени. Среди включенных в нее статей были «Адаптация внешней природы к моральному и интеллектуальному устройству человека» Томаса Чалмерса (1833) и «Адаптация внешней природы к физическому состоянию человека» Джона Кидда (1837). С современной точки зрения содержание обеих статей в точности противоположно тому, что мы считаем верным сегодня.

И вот, в последней части текущей главы, герой эволюции Чарлз Дарвин (1809-82) наконец нерешительно вступает на эту страницу. Успех Дарвина в решении вопроса о происхождении различных видов организмов можно проследить с момента его погружения в мир природы на период с 1831 г. по 1836 г., когда он номинально служил компаньоном, а фактически натуралистом на корабле Ее Величества «Бигль», при капитане Роберте Фицрое, незаконнорожденном потомке короля Карла II. Фицрою был нужен джентльмен в качестве компаньона в долгом одиноком плавании не в последнюю очередь для того, чтобы избежать судьбы своего предшественника на корабле, пустившего себе пулю в лоб. Страшился он того, что могло оказаться и наследственной склонностью, так как несколько лет назад его дядя, министр внутренних дел виконт Кэслро, в припадке депрессии перерезал себе горло.

Погружение в избыток несметных, по-видимому, данных часто бывает прелюдией к зачатию открытия, к подсознательной неотвязной работе где-то в скрытых областях мозга, к поиску моделей и, наконец, к заключительному прорыву осознанной мысли, порождающему самое драгоценное из личных переживаний ученого, восклицание «эврика».

За пять лет своего путешествия Дарвин провел много месяцев на суше, обычно желанной ему как отдых от морской болезни, редко покидавшей его на борту утлого суденышка.[2] Самым знаменитым из его временных пристанищ в течение пяти недель с 15 сентября 1835 г. были Галапогосские острова («острова черепах»), у побережья Эквадора в Тихом океане, куда «Бигль», как и столь многие до него, зашел для сбора огромных местных черепах ради их свежего мяса, необходимого для совершения следующего морского перехода. С тех пор на более крупных островах охота на черепах привела к полному их исчезновению, и лишь несколько особей выжили на островах небольших. Галапагосы являются цепью вулканических островов, которую в другое время другой посетитель, Герман Мелвилл, с гораздо меньшей проницательностью, чем довелось проявить Дарвину, характеризовал как «мелкую распродажу куч пепла, наваленных здесь и там за чертой города». Но даже Дарвин не оценил значение этого посещения до тех пор, пока острова не оказались далеко за кормой, ибо записал, что «трудно вообразить тропические острова, столь бесполезные для человека». Обволакивающие туманы и переменчивые течения, окружавшие острова, прилепили к ним прозвище Los Encantadas («заколдованные»), какими, конечно, они и были из-за того, что метафорический туман, который до тех пор окутывал происхождение видов, начал рассеиваться, когда Дарвин, с аппетитом уплетая плоть черепах, которых он помогал разделывать, размышлял над различиями между трупами птиц, собранными им на разных островах (он посетил только Сан-Кристобаль, Флореану, Изабеллу и Сантьяго). И он смог записать:

Несколько островов обладают своими собственными видами черепах, дроздов-пересмешников, вьюрков и многочисленных растений, эти виды имеют одни и те же общие среды обитания, занимая аналогичные территории, и, очевидно, заполняя то же место в экономике природы… Это меня поражает.

Как мы уже отмечали, острова оказались решающими для фомулирования теории, которую Дарвин смог в надлежащее время назвать теорией естественного отбора. Острова не только упрощают экосистему и поэтому облегчают обнаружение различий, но также эффективно изолируют популяции, помогая таким путем развитию и адаптации их различных вариаций.

Набитому черепахами и пораженному Дарвину пока не хватало искры, чтобы мысль его появилась на свет. Искра вспыхнула, как он утверждал впоследствии, 28 сентября 1838 г., когда он все еще осмыслял гору информации, которую скопил за свое долгое путешествие. Читая для развлечения Essay on the principle of population (Опыт о законе народонаселения) Мальтуса (1798), в котором элегантный и утонченный Реверенд Томас Мальтус (1766-1834), профессор политической экономии, нанятый обучать экономике служащих Ост-Индийской компании, доказывал, что человечество обречено, поскольку население растет быстрее, чем запасы пищи, следовательно, человечество неизбежно исчерпает свои ресурсы. Дарвин позднее вспоминал:

Благодаря хорошей подготовке к тому, чтобы оценить борьбу за существование, которая обнаруживается повсюду при длительном наблюдении за поведением животных и растений, меня сразу осенило, что под действием этих обстоятельств благоприятные изменения имеют тенденцию к сохранению, а неблагоприятные — к разрушению.

Томас Хаксли (1825-95), верный бульдог Дарвина, смог позднее сказать: «Было бы в высшей степени глупо не догадаться об этом».

Почти добрых двадцать лет Дарвин размышлял над этими наблюдениями, постепенно выстраивая свою теорию естественного отбора, подбирая иллюстрации, так никогда до конца и не утратив веру в ламаркианское наследование приобретенных признаков и опасаясь последствий публикации. Он начал писать отчет о своих идеях в 1856 г., намереваясь, подобно доктору Кэсэбону, герою Джорджа Элиота, сделать его огромным и авторитетным. Но его планы были сорваны, поскольку существовали и другие посетители островов, читавшие Мальтуса. Дарвин пришел в смятение, получив от Альфреда Рассела Уоллеса (1823-1913) манускрипт, носящий название «О тенденции разновидностей к неограниченному отклонению от первоначального типа». Уоллес был далеким потомком героя Шотландии Уильяма Уоллеса и с 1848 по 1852 г. широко обследовал бассейн Амазонки в качестве профессионального собирателя образцов. После непродолжительного ожидания в Европе он решил возобновить свою все более прибыльную, но и более напряженную карьеру собирателя и, избрав Малайский архипелаг (Индонезийский архипелаг) в качестве места назначения, в 1854 г. прибыл в Сингапур. В феврале 1858 г., после нескольких лет путешествий и собирательства, подвергшись атаке малярии на Молукках (на каком острове, точно не известно, возможно это был либо Джилоло, либо Тернате), он понял — как Дарвин, — что идеи Мальтуса содержат ключ к объяснению эволюции.

Дарвин очутился в затруднительном положении, это была именно та идея, которую он вынашивал два десятилетия, и приоритет, казалось, уплывал у него из рук. Он обратился за советом к своим друзьям, сэру Чарлзу Лайеллу и ботанику Джозефу Гукеру. Не имея возможности проконсультироваться с Уоллесом, они решили представить эссе последнего и сведенные вместе заметки Дарвина на следующем заседании Линнеевского общества в Лондоне 1 июля 1858 г. С этого момента естественный отбор перестал быть секретом. С этого момента Дарвин отказывается от своего выдающегося опуса, с яростью сокращает его запланированный объем, проявляя милосердие к читателю, и публикует в ноябре 1859 г. работу О происхождении видов, или, более точно, если уж полностью восстанавливать по-викториански готическую декорацию, О происхождении видов путем естественного отбора или сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь. Даже сам Дарвин находил это название немного нескладным и в последующих изданиях (их было еще пять) он зашел уже так далеко, что выкинул предлог О. Дарвин замечал:

Я имел в виду две отчетливых цели, во-первых, показать, что виды не были сотворены по отдельности, и, во-вторых, что естественный отбор являлся главным фактором изменения.

Наше внимание должно теперь сфокусироваться на Дарвине, общепризнанном первооткрывателе естественного отбора. Но было бы неверно в этой связи полностью игнорировать Уоллеса, не в последнюю очередь за благородство, с которым он фактически уступил приоритет Дарвину. Однако позднее, в своей очень долгой жизни, Уоллес проявил некоторые свойства, уменьшившие его вес в этой области науки. Он так никогда и не принял мысль, что человек мог эволюционировать без малейшего божественного дуновения и руководства. Он желал ограничить естественный отбор эволюцией форм, не способных осознавать формирующее влияние некой высшей силы. И наконец, к вящему ужасу друзей, его ум окончательно потерялся на бесконечных и мрачных тропинках спиритуализма.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава II. Возникновение нервных клеток и мозга

Глава II. Возникновение нервных клеток и мозга Причиной возникновения нервной системы стала низкая скорость получения информации о внешнем и внутреннем мире организма с донервной организацией. Его ткани состояли из клеток со сходной химической, электромагнитной и

ГЛАВА 5 Ранний докембрий: древнейшие следы жизни на Земле. Маты и строматолиты. Прокариотный мир и возникновение эукариотности

ГЛАВА 5 Ранний докембрий: древнейшие следы жизни на Земле. Маты и строматолиты. Прокариотный мир и возникновение эукариотности В «Происхождении видов» Ч. Дарвин честно и четко сформулировал вопросы, на которые его теория не давала (при тогдашнем уровне знаний)

ГЛАВА 6 Поздний докембрий: возникновение многоклеточности. Гипотеза кислородного контроля. Эдиакарский эксперимент

ГЛАВА 6 Поздний докембрий: возникновение многоклеточности. Гипотеза кислородного контроля. Эдиакарский эксперимент Прежде чем непосредственно приступать к изучению древнейших многоклеточных организмов, давайте задумаемся: а зачем, собственно говоря, эта

Глава первая. Эволюция и природа науки

Глава первая. Эволюция и природа науки Неоспоримых свидетельств биологической эволюции с каждым днем становится все больше.Ученые уже больше полутора веков собирают свидетельства, благодаря которым наши знания о самом факте биологической эволюции и о процессах,

Органы крайней степени совершенства и сложности.

Органы крайней степени совершенства и сложности. В высшей степени абсурдным, откровенно говоря, может показаться предположение, что путем естественного отбора мог образоваться глаз со всеми его неподражаемыми изобретениями для регуляции фокусного расстояния, для

Глава 8 Неадаптивная нулевая гипотеза эволюции генома и истоки биологической сложности

Глава 8 Неадаптивная нулевая гипотеза эволюции генома и истоки биологической сложности Пер. А. НеизвестногоЭволюционная энтропия и сложностьНемногие модные слова в последние два десятилетия были настолько популярны и в то же время определялись столь разнообразно,

Глава 12 Происхождение жизни. Возникновение трансляции, репликации, метаболизма и мембран: биологический, геохимический и космологический подходы

Глава 12 Происхождение жизни. Возникновение трансляции, репликации, метаболизма и мембран: биологический, геохимический и космологический подходы Пер. А. НеизвестногоВ предыдущей главе мы обсудили возможные сценарии возникновения клеток и (будем надеяться) достигли

Глава 1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ФИЗИОЛОГИИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1 ВОЗНИКНОВЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ФИЗИОЛОГИИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С незапамятных времен внимание человека привлекали проявления психической жизни. Откуда берутся мысли? Как понимать сознание, вмещающее весь мир и управляющее нашими поступками? Что

Глава 2. Возникновение жизни: самозарождение и панспермия

Глава 2. Возникновение жизни: самозарождение и панспермия Трудно создать хорошую теорию, теория должна быть разумной, а факты не всегда таковы. Джордж У. Бидл, генетик, лауреат Нобелевской премии 1958 г. в области физиологии и медицины Физик Филипп Моррисон как-то заметил,

Возникновение и эволюция человека современного типа

Возникновение и эволюция человека современного типа Происхождение современного человека – наиболее интригующая загадка антропогенеза. В антропологии все формы человека современного типа получили рабочее наименование «сапиенсы». Большинство их представителей были

Глава 10. Эволюция психики и возникновение культуры

Глава 10. Эволюция психики и возникновение культуры Остается загадкой, почему Homo sapiens, возникший около 130 тысяч лет назад, в течение многих десятков тысячелетий почти не прогрессировал в области культуры. Но в районе 30–35 тысяч лет назад произошел резкий скачок. Чем это

Глава первая

Глава первая До чего же мне надоели вечные разговоры о том, какую «замечательную жизнь» я веду и как мне повезло заполучить такого знаменитого мужа.– Чего еще, – восторженно восклицают люди, – может пожелать себе женщина!Так вот, по правде говоря, я веду отнюдь не

Глава первая Как работает наш нос

Глава первая Как работает наш нос Дегустировать и пробовать – разные вещиФлейворист (аналитик-нюхач) Сью Лангстаф водит мотоцикл марки «Харлей-Дэвидсон». Это ей нравится по многим причинам. Но мне особенно запомнилось, как она говорила о воздухе, пьянящий поток которого