«Система природы»

Вольтер ехидничал и уверял, что микроскописты занимаются рассматриванием «пятен в собственных глазах». Линней считал микроскоп никчемной игрушкой: ведь мир крошек был, по его мнению, создан совсем не для человека, — «творец» приготовил его для своих занятий. Но разве насмешки великого скептика, способного, кажется, сомневаться даже в том, своя ли у него голова на плечах, разве расшаркивания и парадные приседания перед «творцом», скрывавшие за собой полное бессилие исследователя, могли остановить тех, кому хотелось знать и узнавать? Левенгук — фанатик и тяжелодум — был маниаком микроскопа. Многие оказались только «любителями» этого прибора, и для них сиденье с микроскопом заменяло — кому гоньбу по красному зверю, кому рассматривание старинных гравюр, кому послеобеденный храп в кресле.

Микроскоп явился развлечением для скучающих обитателей замков, дворцов, да и бюргерских домов, и рынок со свойственной ему сообразительностью учел это. Каких только микроскопов не делали в первой половине XVIII в.! Картонные микроскопы нюрнбергских мастеров, салонные микроскопы, украшенные причудливой резьбой и фигурами амуров, микроскопы в стиле «рококо», «мушенброковы орехи», прочие сооружения, дешевые и дорогие, но почти всегда с плохими линзами и годные только для развлечения. Их были сотни, этих «любителей», проводивших часы досуга с микроскопом, и некоторые из них, выросшие из простых любителей, в энтузиастов, оказали немалые услуги и «микрологии» и зоологии вообще.

Нюрнбергский картонный микроскоп.

Нюрнберг XVIII в. — тихий, забытый город. Поросли травой городские бастионы, превратились в пруды, покрытые желтыми кувшинками и белыми ненюфарами, глубокие городские рвы. Каких-нибудь 20 000 жителей осталось здесь, а раньше из городских ворот в годы войны выходили многотысячные отряды солдат. В этом городе часов — «нюрнбергских яиц» — и граверов, в мрачном доме с веселым цветником, жил Иоганн Рёзель фон Розенгоф (August Johann Roesel von Rosenhof, 1706–1759), «иллюстратор и миниатюрных дел мастер», как гласило его цеховое свидетельство. Прекрасный гравер и художник-миниатюрист, он увлекся натуральной историей. Городские бастионы давали ему богатый улов гусениц и бабочек, по берегам городских рвов он ловил синих стрекоз-красоток, на листьях кувшинок — жуков-радужниц, а из зазеленевшей от водорослей воды вытаскивал и мелких рачков, и крохотных червей, и гидр, и множество иных водяных обитателей, называя их всех одинаково «насекомыми». Его мало интересовал вопрос, каково положение животного в системе, и не привлекало описание внешности этих крошек. Образ жизни и развитие — вот на чем сосредоточивалось внимание наблюдателя. Этому была своя причина: исследователь искал доказательств мудрости и благости творца, и «мир малых», сказочно богатый «чудесами», был особенно удобен для такой охоты.

«Утехи, доставляемые насекомыми»[24] — так называлось нечто вроде ежемесячного журнала, который начал издавать Рёзель. Текст и множество прекраснейших гравюр на меди, часто раскрашенных, среди них — рисунки, до сих пор непревзойденные по своей точности. Составилось 4 толстых тома, содержавших свыше 2000 страниц и около 300 таблиц рисунков, частью изданных уже после смерти автора. Бабочки и гусеницы, разнообразные жуки, клопы и другие насекомые, рачки и всевозможные мелкие водяные животные — содержание томов. Рёзель дал, между прочим, прекрасное описание жизни и развития лягушки; заинтересованный опытами Трамблэ, сообщил много сведений о гидрах; проделал ряд опытов с червями-наядами и открыл, что они не только могут быть умножены в числе путем разрезывания их, но и размножаются в природе самопроизвольным делением. Он описал амебу, назвав ее «протеем», причем подробно рассказал об амебоидном движении.

И. Рёзель фон Розенгоф (1706–1759).

Второй нюрнбержец — Мартин Фробен-Ледермюллер (М. F. Ledermueller, 1719–1769), советник управления лесов и пчельников, королевский нотариус, юрист и чиновник, также увлекался микроскопом. Он глазел в свой разукрашенный «микроскопиум» — с плохими линзами, но зато выдержанный в стиле рококо, — на все, что попадалось под руку. Кристаллы соли, рачки и гидры, жуки-зерновки из горошин, капли крови и волосы, инфузории, десмидиевые водоросли, древесные волокна, челюсти насекомых, жало пчелы, угрицы, плесень, даже нервы, — чего только не рассмотрел и не описал этот последователь Левенгука. Особенно он увлекался инфузориями, причем именно им введено название «наливочные животные». Ледермюллер издал сто цветных таблиц с текстом, назвав этот сборник «Микроскопические развлечения для души и тела»[25], и хотя книга была написана диллетантом, в ней оказалось много интересного.

Описал немало мелких водяных животных[26] пастор Иоганн Эйхгорн (J. С. Eichhorn, 1718–1790); издал книгу «Избранные микроскопические открытия у растений, цветов, насекомых и другие чудеса»[27] Фридрих фон Глейхен (F. W. von Gleichen, 1717–1783), написавший еще несколько сочинений по ботанике и зоологии. Были и другие любители, увлекавшиеся микроскопией и сделавшие кое-что в деле изучения микромира.

Этот микромир был замечателен. Особенно было любопытно то, что инфузории появлялись во всякого рода настоях как бы «из ничего». Реди когда-то доказал, что «мясные черви» совсем не самозарождаются в мясе, а вылупляются из отложенных мухами яиц. Сваммердам и Мальпиги подтвердили это, а кстати показали, что все насекомые вылупляются всегда и везде из яиц. Правда, оставались спорными вши, — о них долго рассказывали, что они «родятся» из чего угодно, но это была уже мелочь. О всякого рода глистах спорили, но ни одна из сторон не могла ничего доказать и показать: развития паразитических червей толком еще не знали. И вот, столь блестящий случай — наливочные животные, они же инфузории; сенной настой кишел ими, они толклись стадами в настое из гнилых листьев.

— Они произошли из гниющих остатков сена, — заявил ирландский аббат Нидгэм, натуралист и сотоварищ Бюффона. — Они зародились из ничего.

— Они произошли из неживого, — вторил ему сам Бюффон, краса и гордость французской науки XVIII в.

Затихший было спор о самозарождении вспыхнул снова. Это было второе из трех генеральных сражений в войне, растянувшейся чуть ли не на три сотни лет: первое дал Реди, третье и последнее — Пастер.

Ученые разделились на два лагеря, спорили и шумели, обвиняли друг друга — кто в безбожии, кто в излишнем преклонении перед авторитетами, кто — в чем придется. Гарвеевский лозунг «все из яйца» ничем не мог помочь спорщикам: инфузории были меньше любого из самых маленьких яиц, а главное — не по воздуху же прилетали эти загадочные яйца инфузорий в стакан с сенной настойкой. Оставалось одно — сказать «докажите».

«Докажите» было наконец сказано, и тогда встретились представители трех стран — Англии, Франции и Италии. С одной стороны были француз Бюффон и ирландец Нидгэм, с другой — горячий итальянец аббат Спалланцани.

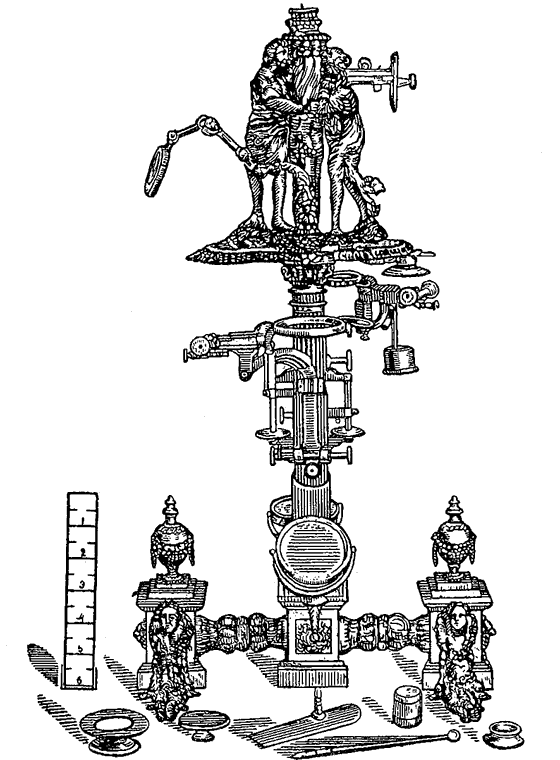

Серебряный микроскоп, поднесенный мастером Адамсом английскому королю Георгу III (1761).

Лаццаро Спалланцани (L. Spallanzani, 1729–1799) изучал в молодости философию, физику, математику, пробовал заняться юриспруденцией и всему предпочел в конце концов естествознание. Его имя звучало лязгом мечей, но он не пошел в кондотьеры, а постригся в монахи и был аббатом. Это не помешало ему в научной работе, и как знать — не было ли это даже известной хитростью: ряса спасала исследователя от многих неприятностей. Спалланцани изучал кровообращение у разных животных, старался узнать, как работает желудок, причем не щадил себя самого — извлекал сок из собственного желудка. Он пускал летать ослепленных летучих мышей, чтобы узнать, как они видят в темноте, и восторгался, когда слепая мышь ухитрялась пролететь по комнате, не задев ни одной из протянутых ниточек, увешанных колокольчиками.

Фронтиспис из книги Рёзеля фон Розенгофа «Утехи, доставляемые насекомыми», ч. 3 (1755).

Микроскоп доставил Спалланцани новое поле деятельности. Он принялся изучать развитие, занялся исследованием процессов оплодотворения и проделал ряд опытов и наблюдений над амфибиями, выясняя особенности наружного оплодотворения. Особенно замечательны его исследования над наружным оплодотворением у рыб; ведь Линней полагал, что у рыб оплодотворение внутреннее: самка проглатывает «молоки», и икринки оплодотворяются внутри ее тела. Спалланцани впервые произвел опыты с гибридизацией при помощи искусственного оплодотворения, пытаясь получить гибридов лягушки и тритона, лягушки и жабы. Опыт не удался, но зато удалось другое — искусственное оплодотворение тутового шелкопряда. Мало того, он произвел искусственное оплодотворение у собаки: впрыснул шприцем семенную жидкость в матку суки. Опыт удался: собака родила трех щенят.

Спалланцани столько поработал над оплодотворением[28], что вопрос о самозарождении был для него ясен: родители есть у всего. Заявление Бюффона и Нидгэма, что инфузории зарождаются из сенной настойки, прозвучало сигналом к бою. Начался длинный ряд опытов: Спалланцани на все лады затыкал горлышки своих склянок с настоями, потом перешел к подогреванию настоев, затем начал запаивать горлышки склянок. Ему удалось в конце концов кое-чего достигнуть, и он смог сообщить, что в настоях ничто не зарождается, а попадает туда из воздуха: стоит только в течение часа прокипятить настой и запаять горлышки склянок, и ничего в таком настое не «заведется». На возражение Бюффона — Нидгэма, что в таких склянках мало воздуха, Спалланцани ответил новым опытом: вытянул горлышко склянки в длинную трубочку, оставив в ней крохотное отверстие. Но Бюффон возразил, что кипячение убило «производящую силу», которая была в настойке. Спор длился много лет. Никто не победил, вопрос остался неразрешенным.

Опыты, схожие с опытами Спалланцани, проделал русский ученый, украинец, профессор М. М. Тереховский (1746–1790). Он опубликовал их в 1775 г. Но в описаниях спора Бюффона и Спалланцани имя Тереховского обычно отсутствует, — о нем просто забыли.

Спор Спалланцани с Бюффоном не разрешил вопроса о возможности самозарождения. Не был разрешен и второй важный вопрос, именно — правильна ли теория «вложенных зародышей», т. е. сваммердамовская теория «матрешек», иначе — теория преформации. Знаменитый анатом и физиолог Альбрехт фон Галлер (A. von Haller, 1708–1777) и натурфилософ Боннэ, не говоря уже о менее звучных именах, придерживались теории «вложенных зародышей». Если и бывали споры, то о пустяках: где «вложены» эти зародыши — в яйце или в сперматозоиде. Галлер настаивал на яйце и уверял, что в яичнике библейской Евы имелось не менее двух миллиардов зародышей, полагая, очевидно, что большего числа поколений людей земле все равно не придется увидеть. Левенгук и его сторонники-анималькулисты доказывали, что все дело в сперматозоиде. Очевидно, ни тем, ни другим не приходило в голову следующее: каких же размеров должен быть этот «последний зародыш», эта «матрешка двухмиллиардного поколения»? Впрочем, такого рода вопросы ускользали от внимания и в более поздние времена; ведь и Вейсман с его теорией зародышевой плазмы оказался не в лучшем положении, хотя и наделил «матрешками» и яйцо и сперматозоид сразу и придумал мудреные названия для своих «матрешек», полагая, очевидно, что «матрешка», переименованная в «матильду», станет от того иной.

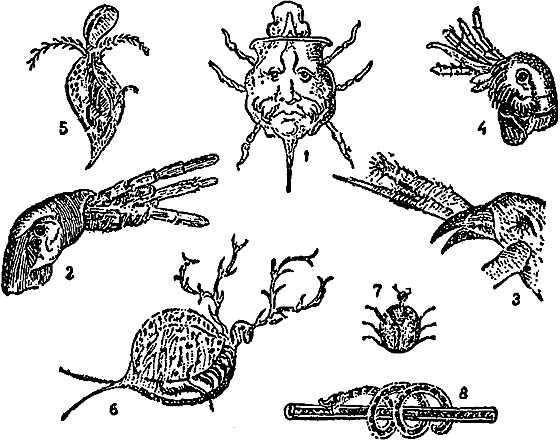

Фантастические рисунки из книг микроскопистов XVIII века:

1 — клещ (Жобло, 1718); 2–4 — голова блохи (Ледермюллер, 1761); 5–6 — ветвистоусый рачок (Эйхгорн, 1781); 7 — водяной клещ (Эйхгорн, 1781); 8 — малощетинковый червь (Рёзель, 1755).

Правда, еще умнейший из натуралистов XVII в. Вильям Гарвей (W. Harvey, 1578–1657), открывший круги кровообращения, утверждал, что в «рубчике» куриного яйца нет будущего цыпленка, что цыпленок «образуется путем прироста возникающих частей», и что «не все части возникают сразу». Но биологи XVII и XVIII вв. были в подавляющем большинстве либо последователями Лейбница, либо картезианцами. Декарт и картезианцы, его последователи, признавали вселенную за некий механизм, жизнь — за частный случай этого механизма, а организмы — за машины, созданные в готовом виде при сотворении мира. Лейбниц, отвергавший воззрения картезианцев, провозглашал уже чисто религиозное учение о единовременности творческого акта. Теория «матрешек» вполне удовлетворяла этим учениям, а потому и держалась прочно. Блестящий популяризатор Бюффон выступил было против теории «вложения зародышей», но не сумел противопоставить ей ничего убедительного и оказался между двумя стульями, хотя его товарищ по войне с Спалланцани из-за самозарождения инфузорий, аббат Нидгэм, и уверял, что эпигенезис (новообразование признаков в процессе развития зародыша) — самая религиозная теория.

Л. Спалланцани (1729–1799).

Удар теории преформации нанес Каспар Фридрих Вольф (С. F. Wolff, 1733–1794), родившийся в Берлине и умерший русским академиком в Петербурге. Врач по образованию, Вольф увлекался анатомией и ботаникой. Ему не повезло на родине, — то ли его не ценили, то ли у него не было сильных покровителей, — кафедру получить никак не удавалось. Академия наук в Петербурге в те времена заполняла вакансии преимущественно путем импорта ученых, а так как всего больше ученых было в Германии, то и русские академики частенько оказывались «из немцев». В качестве такого «импортного ученого» попал в Петербург и Вольф. Нужно сказать, что нередко такие ученые оказывались мировыми величинами; таковы были Вольф, математик Эйлер, путешественник Паллас, Карл Бэр и ряд других немцев; но бывали и случаи, когда в кресло академика усаживалась полнейшая заурядность, едва ли пригодная на большее, чем место доцента в захудалом университете. В Петербург Вольф приехал в 1766 г. и, таким образом, 28 лет из 61 года своей жизни провел в России.

В 1759 г. Вольф опубликовал докторскую диссертацию «Теория развития»[29]. В ней он изложил свою теорию эпигенеза и на ряде примеров из истории развития растений и животных показал всю ошибочность утверждений сторонников теории «матрешек». Значения оплодотворения он, однако, не выяснил, и видел в нем только своего рода «разделение труда»: сперма доставляет вещество для закладки тела, именно головы и позвоночника. В этой же работе Вольф указал, что как у животных, так и у растений имеется клеточная ткань, и эта ткань развивается тут и там схожим образом. Однако универсального характера клеточного строения организмов он не заметил, и основателем клеточной теории оказался не Вольф, а Шванн.

Вольфовская теория эпигенеза вызвала ряд нападок и возражений. В числе возражавших был и Боннэ, утверждавший, что заранее сформированные зародыши существуют, но их не видно потому, что они очень малы, прозрачны и неподвижны. Возражения эти были и не новы и очень наивны, но не возражать Боннэ не мог: ведь это он открыл партеногенез (девственное размножение) у тлей. Конечно, он оказался и овистом и преформистом; только стоя на такой платформе, Боннэ смог понять и объяснить столь загадочное для него поведение самок «травяных вшей». Впрочем, жгутиковые простейшие, а именно колониальные вольвоксы (Volvox), также сыграли в этом немалую роль: даже в лупу видно, как внутри шара-матери лежат шары-дочери, а внутри тех — шары-внучки. Это ли не «вложение зародышей»!

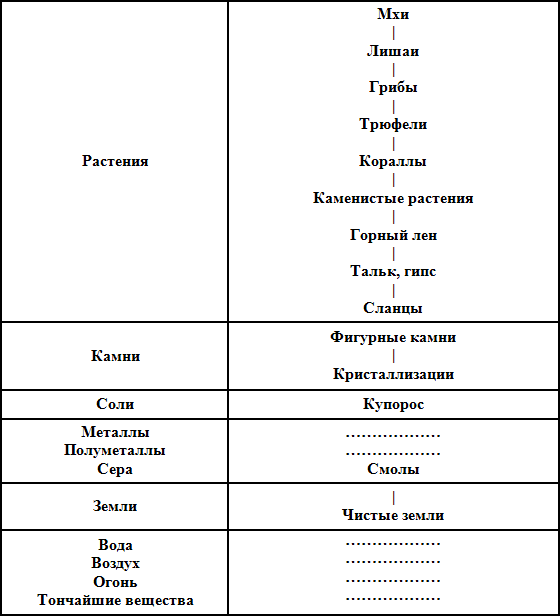

Шарль Боннэ (Ch. Bonnet, 1720–1793), швейцарский натуралист — один из популярнейших ученых XVIII в. Начал он с изучения юридических наук, но, начитавшись Сваммердама и Реомюра, занялся зоологией. Боннэ изучал способность к регенерации у земляного и некоторых других червей, у саламандры и тритона, открыл бесполое размножение у червей-полихет (именно у нереис), исследовал дыхание у насекомых, изучал строение ленточных червей, проделал немало и других опытов и наблюдений как над животными, так и над растениями. Он же изучал тлей — это было его первой работой — и открыл у них девственное размножение, партеногенез. Правда, это размножение было отмечено еще Левенгуком, написавшим кое-что о тлях в письме за № 90, адресованном Королевскому обществу в Лондоне. Но Левенгук не понял увиденного и только удивлялся замечательности явления живорождения у тлей и указывал, что ни самцов, ни яичек он не нашел.

Своими исследованиями по зоологии и ботанике Боннэ приобрел достаточную известность, но громкую славу ему создало другое, именно знаменитая «лестница», вошедшая в состав его не менее известной в свое время книги «Созерцание природы»[30].

Ш. Боннэ (1720–1793).

«Лестница» не была открытием, но Боннэ сделал с ней то, чего не сумел проделать Лейбниц. Философ же Лейбниц утверждал, что мировой порядок образует непрерывный и постепенный ряд существ и явлений. Этот ряд совершенен: между различными степенями существ нет разрывов, — промежутки между степенями заполнены переходами. Нет резких скачков, они оказались бы пробелами в мировом порядке, пустотой. Как между телами нет пустого пространства, так и между существами (видами) нет пустот, которые природа позабыла бы заполнить промежуточными формами. Коротко говоря, по Лейбницу, от человека до минералов идет ряд степеней, а промежутки между ними заполнены переходными формами. Трамблэ познакомил мир с гидрой, — вот она, промежуточная форма между животными и растениями, предсказанная Лейбницем. Теория Лейбница о последовательности загадочных монад и была материализована в виде «лестницы» живой и мертвой природы. Боннэ не был первым строителем «лестницы»: еще в 1721 г. англичанин Брэдли (R. Bradley) пытался построить «лестницу жизни», но его попытка прошла незамеченной.

Переходные формы «лестницы» Боннэ отнюдь не имеют того смысла, который мы придаем переходным формам теперь. У Боннэ они показывают лишь единство плана творения и те постепенные осложнения, в которых выражалась мысль творческого акта. «Лестница» не заканчивалась человеком; ведь тогда бы пришлось признать, что он является высочайшим существом, т. е. природа оказалась бы ограниченной, — человек не есть абсолютное совершенство. Закон мирового порядка требовал существ высших, и Боннэ, в полном согласии с лейбницевской иерархией монад, дал их. Появились высшие ступени «лестницы»: «бесплотные духи», расположенные в ряде степеней, — ангелы и архангелы, серафимы и херувимы и т. п. «Как великолепен Иерусалим небесный, где ангел является наименее интеллигентным существом», — восклицает Боннэ, умиленный созерцанием своей «лестницы».

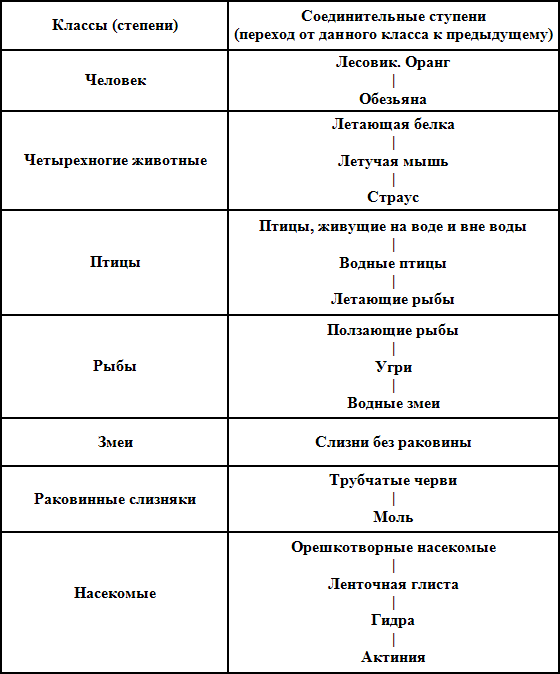

Самая «лестница» была построена местами на основании образа жизни животных или на чисто внешних их признаках. Так, человек, через оранга и обезьян соединялся с четвероногими, а эти соединены с птицами через белку-летягу, летучую мышь и страуса. Эта переходная ступень до смешного напоминает «птиц средней природы» Альдрованди. Птицы через водных птиц и летающих рыб связаны с рыбами, а эти через ползающих рыб, угрей и водяных змей — с змеями. Голые слизни и улитки соединяют змей с раковинными слизняками, а эти связаны с насекомыми посредством червей-трубчатников и бабочек-молей (ведь гусеницы некоторых молей строят трубочки-чехлики; Боннэ забыл о ручейниках — вот была бы эффектная «связь»). Между насекомыми и растениями — ряд «переходов»: здесь и орешкотворные насекомые (орехотворки), попавшие в число переходов, очевидно, потому, что когда-то предполагали самозарождение орехотворок из галлов, так как иных оснований для их «переходности» не придумаешь; здесь и ленточные черви и, конечно, гидра и актинии. Но кораллы попали в число переходов между растениями и минералами наравне с «горным льном» (асбест) и каменистыми растениями.

Схема лестницы Боннэ

(степени «бесплотных духов» опущены)

«Лестница» Боннэ не есть система животных; в ней полный хаос групп самого различного значения. Но она ярко выразила попытку показать единство плана творения, неразрывную связь всего живого и даже неживого, осложнение организации животных и растений и даже минералов, начиная от «мельчайшего атома» до «высшего херувима». Это «единство плана» нашло позже отражение во взглядах Жоффруа Сент-Илера, против которых так страстно возражал Кювье, и оно же отчасти вызвало появление восходящей системы животных Ламарка, разделенной на ряд «ступеней организации». Впрочем, еще раньше появилось нечто вроде «лестницы» в сочинении Ж. Б. Робинэ «О природе»[31].

Жан Батист Робинэ (J. В. Robinet, 1735–1820), философ, в молодости не лишенный изрядного вольнодумия, за два месяца до смерти покаялся и отрекся от всего, противоречившего учению церкви и помещенного в его книгах. Удивительная комбинация французского материализма XVIII в. с идеализмом, полный путаницы и противоречий, материалист, он был и деистом — признавал бога-творца. Все усилия природы направлены к одной цели — к созданию человека. Природа пробовала создать человека и так и эдак, примерялась со всех сторон, прошла через тысячи неудач. Все виды животных, даже камни, — неудачные попытки сотворить человека. Имеющие форму сердца раковины, пятипалые листья растений, лягушка, баран, обезьяна — все это только «пробы» природы, имеющие конечной целью — человека.

* * *

В начале XVIII в. для сохранения собранных животных применили спирт. Это дало огромный толчок не только для коллекционирования животных, сохранение которых сухим способом невозможно, но и привело к созданию больших коллекций самых разнообразных препаратов, в том числе и препаратов анатомических. Своими анатомическими препаратами широко прославился врач и анатом Иоганн Либеркюн (J. N. Lieberk?hn, 1711–1756). Особенно хороши были препараты кровеносной системы, изготовленные путем инъекции; Либеркюн делал их для многих учреждений, в том числе и для Военно-медицинской академии в Петербурге.

Пьер Белон еще в 1564 г. сопоставлял скелеты человека и птицы, отмечая соответствия отдельных частей их. Анатомы XVIII в. продолжали эти сопоставления, причем сравнивали уже не только скелеты. Шотландец Джон Гентер (J. Hunter, 1728–1793), известный лондонский хирург, поставил себе задачей сравнить различные части тела животных и человека. Он устроил в конце концов большой музей, в котором и расположил свою коллекцию препаратов так, чтобы показать, какие органы у различных животных служат для одной и той же работы. Чтобы показать, как животные переваривают пищу, Гентер построил длиннейший ряд, начиная от гидры и актиний и кончая желудками млекопитающих, Сюда же он поместил и зубы, чтобы показать, насколько они приспособлены к пище данного животного. Гентер пытался как бы представить историю различных органов тела, стараясь показать, что один и тот же орган различен, сообразно различиям в образе жизни животных. Этот музей стоил больших денег; рассказывают, что Гентер затратил на него более 700 000 рублей. После его смерти музей купило английское правительство за 150 000 рублей.

Изучал анатомию животных и А. фон Галлер (А. v. Haller, 1708–1777), более известный как физиолог. Голландец Петер Кампер (P. Kamper, 1722–1789) описал, между прочим, строение оранга и сравнил лицевой угол этой обезьяны с лицевым углом человека. Ранняя смерть помешала Вик д’Азиру (F. Vicq d’Azyr, 1748–1794) закончить многое из начатого им. Он особенно интересовался сравнением нервной системы разных животных, а в 1780 г. сообщил о межчелюстной кости человека — одном из доказательств общности строения человека и млекопитающих животных. Той же межчелюстной костью заинтересовался и поэт-натуралист Вольфганг Гете (J. W. Goethe, 1749–1832), опубликовавший позже сочинение более общего характера — «Первый опыт общего введения в сравнительную анатомию, исходящего из остеологии»[32] (1795), в котором, между прочим, изложил свою теорию позвоночного происхождения черепа. По мнению Гете, череп соответствует 6 слившимся позвонкам. Были и еще анатомы, имелись и еще исследования, но хотя многие из них и носили сравнительно-анатомический характер, сравнительная анатомия как самостоятельная наука еще не существовала, — она была только «анатомией под известным углом зрения».

Зоологии XVIII в. принес не только «лестницу» Боннэ, открытие множества микроорганизмов, спор о самозарождении, партеногенез у тлей. Была открыта пресноводная гидра, Пейссонель доказал, что кораллы — животные, Реомюр опубликовал множество интересных наблюдений над насекомыми. Матюрен-Жак Бриссон (М. J. Brisson, 1723–1806), физик по профессии, но более известный как орнитолог, издал шеститомную «Орнитологию»[33], самую полную сводку того времени по птицам, если не считать «Истории птиц» Бюффона. Иоганн Фридрих Блуменбах (J. F. Blumenbach, 1752–1840), анатом, антрополог и зоолог, предложил классификацию человеческих рас и положил основание современной краниологии. Он же издал «Руководство по естествознанию»[34], содержавшее зоологию, ботанику и минералогию. Это руководство было переведено на русский язык (1796–1797), и три томика его долго являлись лучшим учебником зоологии на русском языке в первой четверти XIX в. и даже позже, несмотря на всю его наивность и ошибки. Наиболее любопытна в нем страничка о сперматозоидах.

«Семянные Червячки. Spermaticum (Chaos). — Тело у них яйцеобразное, с коротеньким нитеобразным хвостиком. Водятся в зрелом мужском семени. Однакож, без сомнения, они суть только жители и пришельцы сего сока, а не зародыши, которые бы по зачатии превращались в новых человеков» (часть 2-я, стр. 697–698).

Знаменитые путешествия Джемса Кука (J. Cook, 1728–1779), трижды побывавшего чуть ли не во всех уголках Тихого океана, доставили сведения о множестве животных Австралии, Новой Гвинеи, Новой Зеландии и островов Пацифики. Кук открыл сотни островов в Тихом океане, и он же сильно расширил владения Англии, поднимая английский флаг на всякой новой земле. Уже в 1778 г. Англия начала колонизацию Австралии, «наново» открытой для нее тем же Куком. Франция соперничала с Англией, ее мореплаватели тоже искали новых земель. Луи Бугенвилль (L. de Bougainville, 1729–1811) немало плавал в разных морях, открыл несколько островов в Пацифике, и его корабль был первым французским кораблем, сделавшим кругосветное плавание. Бугенвилль собрал большие материалы по природе Полинезии. Грандиозные коллекции, собранные врачом и натуралистом Гансом Слооном (Н. Sloane, 1660–1752), побывавшим на Ямайке, легли в основу Британского музея, крупнейшего музея в мире, основанного в 1753 г.

Рост дальних плаваний, рост колоний европейских государств с каждым годом расширял знакомство с тропической фауной. Красивые птицы, жуки и бабочки вызвали появление бесчисленных коллекционеров, которые не могли уже ограничиться собиранием только жуков-голиафов и прекрасных бабочек «кавалеров». Началось прилежное коллекционирование и скромных насекомых и других животных Европы, — коллекционерская страсть ненасытна. Появилась потребность в каких-то сводках и пособиях для узнавания названий животных.

Создателем «практической системы» и вдохновителем многих авторов самых беспринципных «ключей» и «систем» был Якоб Клейн (J. Klein, 1685–1760), врач и натуралист, он же секретарь сената города Данцига. Требования, предъявленные к системе животных Клейном, очень несложны: система должна позволять «распознавать и определять неизвестных животных возможно легче». Он издал ряд работ, начиная от «Генеральных таблиц зоологических методов» и кончая сводками по птицам, рыбам и другим животным[35]. Везде проводилась основная мысль — легкость узнавания, а потому приводились самые примитивные признаки. О достоинствах «системы» Клейна можно судить по тому, что животных он делил на две большие группы — «с ногами» и «безногие». Веретенница и обычная ящерица попали в разные основные разделы, но Клейна это совсем не смущало. Наоборот, он возмущался утверждением Аристотеля, что змея — это в сущности безногая и вытянутая ящерица. «До какой нелепости может дойти воображение философа! После этого покройте ящерицу волосами, и она станет лаской». Линней охарактеризовал амфибий отсутствием у них зубов с корнями. Клейн негодует: дан признак, для распознавания которого нужно пустить в дело пальцы, а то и скальпель, чтобы раскрыть рот животного, — да это «совершенно противно зоологическим методам».

Клейн был только «детерминатором», как называют французы людей, быстро определяющих названия животных (они забывают только уточнить эту характеристику: быстро определяют, не имея ни малейшего представления о научной систематике). Таких «детерминаторов» немало и сейчас в Западной Европе, — это накипь, не только мешающая научной работе, но и пытающаяся повести систематику за собой. «Накипью» был и Клейн, и все же репутация его (так бывает и в наши дни) была очень велика, так велика, что один из биографов, желая польстить Линнею, не придумал лучшего комплимента, чем «Линней — это скандинавский Клейн». Клейновские «методы» нашли многих сторонников, и одно время системе Линнея угрожала немалая опасность быть затертой «практической системой» Клейна: любители-коллекционеры, нередко полные неучи, восторгались Клейном, — его методы и его система были так легки и приятны, коллекционера же интересовал только ярлык с названием, полученный притом наипростейшим путем.

Систематиков, зоологов и ботаников, было немало в XVIII в., но все они, даже самые крупные из них, стоят во втором ряду. Первое место занимает Линней, творец системы животных и растений, творец потому, что он применил бинарную номенклатуру и тем положил конец хаосу названий, царившему в систематике на протяжении почти 2000 лет.

Рэй дал понятие вида, но не дал правил номенклатуры, а зоологии, как и ботанике, были нужны именно правила называния, так как всякая классификация требует раньше всего категоризации и правил наименования этих категорий. Линней дал правила номенклатуры, установил терминологию, наметил крупные таксономические подразделения. Он сделал то, что делает всякий завхоз; установил план составления инвентаря, выработал правила этого составления и указал, что если стол назван столом, то называть его стулом уже никак не полагается.

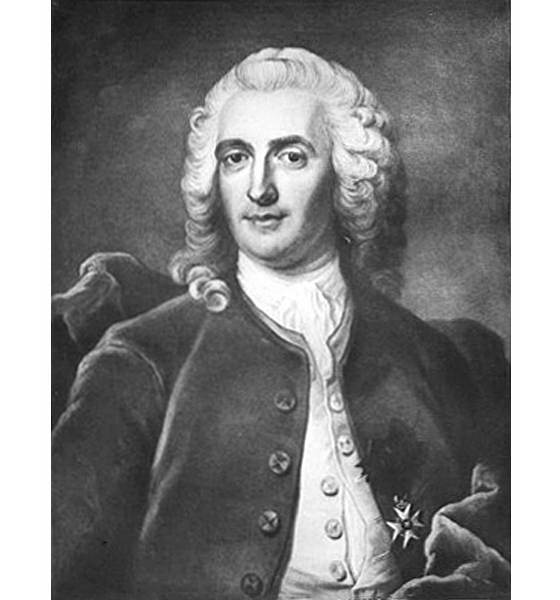

Карл фон Линней (Carl von Linn?) — швед. Он родился 24 мая 1707 г. без всякой приставки «фон»: она, означающая «дворянин», появилась много позже (1762) и не смогла порадовать отца Карла — сельского священника из крестьян. Впрочем, вряд ли старик, доживи он, был бы особенно рад этому: он прочил сына в пасторы, а не в натуралисты. Правда, Нилс — так звали отца — очень любил цветы, и его сад в Стенброгульте был лучшим во всей провинции Смоланд. Он даже отвел особую грядку для восьмилетнего Карла, и тот мог здесь хозяйничать, как хотел. Но… цветы цветами, а хлеб — хлебом. Пастор, выбившись из нищеты, да не очень широко живший и теперь, не хотел, чтобы его сын голодал. Место пастора обеспечивало скромную жизнь, чего же лучше, — Карл будет пастором.

Кое-как Карл окончил начальную школу, но в гимназии, куда он попал семнадцатилетним парнем, ему не повезло: латынь совсем не давалась. Через два года папаша-пастор услышал от директора гимназии горькие слова: пастора из Карла не выйдет, он глуповат и малоприлежен, лучше, пока не поздно, обучить его какому-нибудь ремеслу. Был большой семейный скандал, пастор кричал, пасторша плакала, Карл с ужасом думал о судьбе подмастерья-сапожника. Выручил врач Ротман: уговорил пастора Нилса, что если не стоит мечтать о пасторской карьере для Карла, то совсем не к чему делать из него сапожника или портного. «Он увлекается растениями, из него выйдет хороший врач, а деньги врачи зарабатывают не хуже проповедников».

Ротман сумел заинтересовать Карла латынью: дал ему книги Плиния. Кое-как Карл научился писать по-латыни, хотя и делал в ней грубейшие ошибки всю жизнь. Кое-как окончил гимназию и с весьма двусмысленным аттестатом поступил в Лундский университет. Здесь он понравился своим прилежанием профессору Стобеусу и мог бы жить сносно, но хороших профессоров в Лунде не было, и Карл быстро перевелся в Упсалу.

Первое время Линнею жилось в Упсале совсем плохо: денег не было, Карл голодал и чинил подметки древесной корой. Дошло до того, что он решил послушаться отца и ехать домой — поступать в священники. Но… Линнею удивительно везло. В самый критический момент всегда являлся какой-либо благодетель, и жизнь налаживалась. Так случилось и на этот раз. Линней отправился в университетский сад — прощаться с любимыми цветами — и встретился там с Олаусом Цельзием, богословом, любителем ботаники и — это главное — соборным пастором, т. е. человеком с хорошим доходом. Разговорились, и Цельзий предложил Линнею крышу и обед в своем доме. Добряк? Как бы не так. Цельзий писал ботанически-богословское сочинение — трактат о растениях, названных в священном писании. Линней был нужен ему как помощник, — из разговоров с ним в саду Цельзий увидел, что бесподметочный студент — знаток ботаники.

В 1730 г. Линней оказался уже на положении доцента, хотя и был всего еще не окончившим курс студентом. Через два года он отправился путешествовать по Лапландии. Ученое общество дало ему денег — 60 талеров, и храбрый ботаник не только ухитрился полгода странствовать, но даже и сэкономил кое-что из этих грошей. Правда, он больше ходил, чем ездил, ел что придется, спал под елками и, конечно, не смог собрать больших коллекций — на себе много не унесешь, но все же кое-что сделал. По возвращении Линней напечатал «Маленькую флору Лапландии», свой первый труд, и снова начал читать лекции в университете.

Тут пришла беда. У Линнея не было ученой степени, а читать лекции «бесстепенным» не полагалось. Мало того, степень нужно было обязательно получить за границей: шведские университеты почему-то верили любому, самому захудалому немецкому или голландскому университетику, но не доверяли своим ученым. Нашлись враги, нашлись доценты «доктора», и один из них, Розен, добился отставки Линнея. Обиженный погорячился, чуть не подрался с Розеном, и двери Упсальского университета для Линнея закрылись.

Карьера, так удачно начатая, сломалась. Линней занялся репетиторством, читал частные лекции, немножко практиковал как врач, копил гроши и мечтал о поездке за границу. Может, он копил и мечтал бы очень долго, если бы не влюбился в Сару-Лизу Мореус, дочь городского врача. Папаша не возражал против брака, но потребовал, чтобы раньше Линней привел в порядок свои дела и занял бы прочное «положение». И вот, подзаняв денег у будущего тестя, жених Сары-Лизы весной 1735 г. отправился за границу. В маленьком городишке Гардевике Линней защитил докторскую диссертацию на тему «О лихорадке» и получил желанную степень. Но он не поехал домой. Попасть за границу и упустить случай поучиться у тамошних знаменитостей? — Нет, Сара-Лиза подождет годик.

К. Линней (1707–1778).

В Лейдене жил тогда Герман Бургав (H. Bocrhave, 1668–1738), врач и химик, мировая знаменитость. Он не принял никому не известного врача Линнея, — сам Петр I прождал в приемной этого светила не один час. Тогда Линней послал ему экземпляр своей новой книги. Бургав растрогался почтительной надписью на книге, пришел в восторг от самой книги, и автор удостоился приема. Светило даже предложило Линнею остаться в Лейдене и работать вместе с ним, Бургавом. Однако оно ни словечка не промолвило о денежной стороне этого предприятия, а у Линнея последние золотые подходили к концу. Совместная работа не осуществилась, но Бургав дал Линнею рекомендательные письма к другим ученым.

Книга, которой Линней растрогал Бургава, была очень тонка: всего 13 страничек, правда, форматом в лист (нечто вроде толстой газеты). Это было первое издание «Системы природы» — в форме таблиц Линней дал классификацию и короткие описания минералов, растений и животных (1735).

Вскоре Линней очутился в Амстердаме. Собственно он намеревался отправиться отсюда морем домой, но… В Амстердаме жил ботаник, старик Бурман, а у него был большой гербарий цейлонской флоры. Линней занялся этим гербарием, а потом, познакомившись с бургомистром Клиффордом, поступил к нему домашним врачом. Клиффорду, страстному любителю ботаники, заполучить Линнея было очень интересно; Бурман тоже дорожил Линнеем. Они не поссорились из-за шведского ученого, но, уступая Клиффорду Линнея, Бурман взял в обмен редкую и дорогую книгу «Естественная история Ямайки». Можно сказать, он обменял Линнея на книгу, хотя сам Линней и не знал о такой сделке.

Работая у Клиффорда, Линней издал ряд ботанических трудов и так увлекся работой, что совсем было позабыл о родине и невесте. Смерть друга-рыбоведа Артеди, смерть покровителя Бургава, а потом и тяжелая болезнь напомнили о родной Швеции. Линней решил ехать домой, но по дороге заглянул все же во Францию, — не мог же он не побывать в Париже, у тамошних ботаников.

В 1738 г. он вернулся на родину. В Европе имя Линнея уже гремело, и его называли «князем ботаников». Родина встретила «князя» холодно: службы не было, а ученая слава не кормила и не грела. Было так плохо, что Линней собрался ехать назад, в Голландию. И вдруг — счастливая звезда! — удалось вылечить безнадежного больного. Конечно, Линней вылечил его столь же неожиданно для больного, как и для себя самого, но разве это меняло дело? Пришла слава, а с ней — пациенты, практика, деньги, и вот в 1739 г. он наконец-то женился на Саре-Лизе.

В 1741 г. Линней получил кафедру медицины в Упсальском университете, а через год сменял ее на кафедру ботаники. Путешествия по дальним странам кончились, Линней прожил в Упсале до самой смерти (1778), сделав несколько небольших поездок по Швеции (1741, 1746, 1749). Шведское правительство не сумело удержать его коллекции: их перекупили англичане, и на долю Швеции пришлось только 2 ящика перепончатокрылых насекомых (Упсальский университет), да остатки бабочек (Академия наук). Пришлось утешаться мебелью, чашками и коллекцией дипломов на почетные звания. Из всего этого устроили «Линнеевский музей» в Упсале (открыт в 1914 г.). В нем есть даже сковородки и чугуны из линнеевской кухни, но нет ни одного растения, ни одного животного из коллекции Линнея.

Ботаника, флора, ботаника… вот что преобладает, когда пишут о Линнее. Иначе и быть не может: он прежде всего ботаник. Зоология стояла у Линнея на очень втором месте. И если в истории зоологии Линней оказался одной из крупнейших фигур, то причиной тому не его заслуги зоолога-систематика, а введение им бинарной номенклатуры, введение строгого порядка в систематику, введение основ систематики.

Бинарная номенклатура животных и растений вовсе уж не такая замысловатая штука. Грубо говоря, она сводится к следующему: каждый вид имеет только ему одному свойственное название, и это название состоит из двух слов — родового названия (существительное) и видового (обычно прилагательное). Название, данное какому-либо виду, — вечно; оно не может быть заменено другим, и кто бы ни писал о данном виде, должен называть его именно так, а не иначе. Конечно, сохраняется имя, данное первым по времени автором, только при условии соблюдения известных правил: в одном роде не может быть двух одинаковых видовых имен, мало назвать, нужно хотя бы вкратце описать или хотя изобразить называемый вид; нужно, чтобы этот называемый вид был действительно новым, т. е. не имел уже данного кем-либо раньше названия, и т. д. Современная номенклатура разработана очень детально, и существует не один десяток параграфов правил: как называть, чт? считается названным и описанным, кого считать автором, когда автор теряет свои права, и т. д. В линнеевское время все это было проще, но основные правила не отличались от современных.

Бинарная номенклатура упростила узнавание названий животных и растений: родовое название сразу указывало на хотя бы приблизительное место в системе, длинный диагноз заменялся двумя короткими словами. Мало того, Линней ввел понятия класса и отряда («порядка»). Особенно подробно все это он разработал для растений — зоология не была его основной специальностью.

Систему животных Линней дал в своей «Системе природы», где, кроме растений и животных, приведены также и минералы. Первое издание «Системы природы» вышло в 1735 г., в 1758 г. появилось 10-е издание, а 13-е было выпущено уже после смерти Линнея в 1788–1793 гг. И. Гмелином[36]. На протяжении 43 лет эта книга выдержала 13 изданий, причем от издания к изданию рос объем: в 1-м издании было всего 13 страниц, правда, форматом в лист, в 10-м издании (2 книги) имелось 1384 страницы, в 12-м (4 книги) — 2335 страниц, а 13-е издание составили 3 тома в 10 книгах. В основу зоологией принято 10-е издание (1758). Этот год сделался годом, от которого ведет свое начало номенклатура животных; названия, опубликованные ранее 1758 г., имеют только исторический интерес, — современная систематика их не признает, и права «первенства» у них нет.

Линней разделил животных на 6 классов, причем в первых изданиях «Системы» он давал классификацию на основе внешних признаков, например отсутствие и наличие волос, перьев, чешуй и т. п. Но с 10-го издания он ввел уже признаки более существенные:

1-й класс — млекопитающие (ранее называвшиеся им четвероногими). Он характеризуется четырехкамерным сердцем, теплой и красной кровью, живородностью, выкармливанием детенышей молоком.

2-й класс — птицы. Отличаются от млекопитающих тем, что откладывают яйца.

3-й класс — гады. Кровь холодная, дышат легкими.

4-й класс — рыбы. Кровь холодная, дышат жабрами.

5-й класс — насекомые. Имеют кровяную жидкость («белая кровь»), сердце без предсердий, щупальцы членистые.

6-й класс — черви. Отличаются от насекомых нечленистыми щупальцами.

Человека Линней отнес к «приматам» («князья»), отряду млекопитающих, поставив его во главе животных, причем к «князьям» же отнес и известных ему человекообразных обезьян. В классе «гады» были соединены амфибии и рептилии, причем в 12-м издании «Системы» Линней часть амфибий отнес к рыбам. Причина этой ошибки проста: до этого издания Линней принимал систему рыб, данную его другом Артеди, а в 12-м издании решил дать «свою» систему, хотя никогда не изучал рыб.

Класс насекомых включал, понятно, и ракообразных, и паукообразных, и многоножек. Наиболее пестрым оказался, как и следовало ожидать, класс «червей». Сюда попали все остальные беспозвоночные, распределенные между несколькими отрядами. К отряду животнорастений (зоофиты) были отнесены и головоногие, и некоторые моллюски, и медузы, и морские звезды, морские ежи, голотурии, многие черви, — Линней принимал зоофитов в очень широком смысле слова. Он поместил среди них (12-е издание) и свой знаменитый род «хаос» (Chaos), самое название которого говорит за себя. В сущности в число зоофитов попало большинство едва изученных тогда форм. Конечно, всевозможные полипы нашли себе место именно здесь, причем Линней даже в 10-м издании «Системы» определял полипов как растения с цветками, живущими животной жизнью. Позже он настолько уверовал в «промежуточное» состояние этих полипов, что указывал: ствол этих существ образует истинное растение, превращающееся путем метаморфоза в цветки, которые являются уже подлинными животными. Он даже вводил в родовые диагнозы такие определения: «их цветки — гидры». От изучения простейших Линней просто отказался: он не любил микроскопа и решил, что все мельчайшие существа «сотворены богом для собственной потребы».

Всего Линней описал в 10-м издании «Системы природы» около 4200 видов животных, причем почти половина их приходится на «насекомых» (1936 видов) и только около 400 — на остальных беспозвоночных. Позвоночных приведено 1222 вида, т. е. примерно только втрое больше, чем у Аристотеля. Установленные Линнеем роды очень объемисты, — в большинстве они оказались позже семействами.

Вопроса о происхождении видов для Линнея не существовало. На первой странице 1-го издания «Системы» он написал — «новые виды теперь не возникают», а позже утверждал, что «столько существует видов, сколько их было сначала создано бессмертным Существом». Творческий акт лежал в основе, да и было бы странным требовать от Линнея чего-либо другого. Правда, ознакомившись с большим числом видов, он столкнулся с некоторыми затруднениями, но нашел выход: в результате скрещивания могут образоваться и новые виды, но основа-то — первоначальные виды — создана творцом. Линней допускал и наличие вариаций, т. е. внутривидовой изменчивости, но это мало противоречило учению о творческом акте, — как ботаник он знал, что вывести новую разновидность растения не так уж хитро.

Иногда Линнея обвиняют в том, что он положил начало школе узких систематиков, явился «вождем» людей, видящих смысл и цель своей жизни и зоологии в регистрации животных. Эти нападки несправедливы. Правда, Линней предпочитал внешние признаки и пренебрежительно относился к физиологии и анатомии. Его мало интересовали вопросы развития и метаморфоза, по крайней мере он не видел пользы для систематики от этих дисциплин и старался обойтись без них. Это не означает, однако, что Линней был своего рода Клейном. Нет, он не был поклонником и пропагандистом «ключа», пытался, насколько мог и умел, дать систему естественную, брал признаки все же не явно надуманные, и у него животные первых пяти классов сгруппированы неплохо, а в пределах этих классов ряд отрядов и родов очень хороши. Конечно, предпочтение внешних признаков сделало свое дело. Если Клейн заботился о коллекционерах-любителях, то Линней дал тем же коллекционерам «научный фундамент». Бинарная номенклатура и другие линнеевские новшества имели целью облегчить знакомство с многообразием животного и растительного миров, описывание новых видов не было для Линнея самоцелью. На деле же оказалось: появились сотни узких систематиков, знавших строение животного лишь в пределах, потребных для определения, видевших смысл и содержание зоологии только в регистрации видов. Из науки о животных зоология превратилась для них в своего рода инвентарную книгу, которую нужно заполнять и заполнять новыми названиями. Число известных науке видов животных стало расти со сказочной быстротой — «Система природы» с ее бинарной номенклатурой делала излишним знакомство с фолиантами, она оказалась, по крайней мере на первые годы, той «печкой», от которой следовало танцовать; выяснить, новый ли вид перед глазами наблюдателя, стало сравнительно легкой задачей.

Вот эта погоня за новыми видами, превращение зоологии в «инвентарь», появление школы «классификаторов» и приводятся иногда как крупный недостаток вызванного Линнеем движения в науке. «Обвинители» забывают, однако, что изучение той же анатомии, эмбриологии и прочих «не классификаторских» дисциплин превратится в странную игру, если начать изучать развитие x-животного, исследовать строение скелета y-животного и т. д. Мало того, обвиняя классификаторов в «узости», они, «широкие зоологи», забывают, что могут работать только благодаря этим классификаторам: систематика, даже сведенная к чистому классификаторству, — основа всех зоологических работ. Не будь сотен и сотен систематиков, не будь материалов, заготовленных школами Линнея и Кювье, тот же Дарвин не смог бы сделать своих обобщений, — у него не было бы для них материала.

Линнеус-студент сделался со временем «фон Линне», Жорж-Луи Леклерк превратился в «графа Бюффона». Разница в титулах не определяет размера заслуг, она показывает лишь, что шведские короли были скупее французских; впрочем, Линней был только внуком крестьянина и сыном сельского священника, отец же Леклерка-Бюффона — парламентский советник в Дижоне и крупный помещик.

Жорж-Луи Леклерк, позже граф Бюффон (George Louis Leclerc, comte de Buffon, 1707–1788), юношей успел побывать в Англии и — это главное — перевел несколько английских книжек, в том числе и книжку Ньютона по физике. За переводами не замедлили оригинальные сочинения, — молодой Леклерк засыпал Парижскую академию записками, мемуарами и докладами. Он писал обо всем: математика, физика, геометрия, даже сельскохозяйственная экономика — ничто не смущало бойкое перо молодого ученого. Двадцатишестилетнего Леклерка избрали в Академию, — дождь статей дал хорошие результаты. В том же 1739 г. король назначил его интендантом (заведывающим) Королевского ботанического сада и «кабинета короля» (музея) в Париже.

Это назначение, — ботанический сад был сразу и зверинцем, и садом, а музей-кабинет — кунсткамерой, определило судьбу Леклерка: он сделался натуралистом.

Растения не интересовали, да и не могли интересовать Леклерка: ботаника не подходила к его характеру. Он стал зоологом. Как натуралист-зоолог Леклерк-Бюффон решил написать «естественную историю». Писали труды по зоологии Мальпиги, Реди, Сваммердам, Рэй, Геснер — люди разных взглядов и методов работы. Бюффон не любил ни вскрытий, ни опытов. Он ссылался на свое слабое зрение, на деле же — вряд ли сумел бы проделать самое простое вскрытие и не хотел научиться этому. «Пачкотня» — вот его отзыв о работах такого рода. Очевидно, путь Мальпиги и Сваммердама не годился. Зато был приятен путь Геснера, и Бюффон пошел по нему. Обойтись без анатомии, описывая животных, все же было нельзя, и Бюффон быстро нашел выход: пригласил себе в сотрудники и устроил на казенную должность при саде врача Добантона (L. J. Daubenton, 1716–1800), хорошего анатома, усидчивого работника, да к тому же в некоторой степени зависевшего от Бюффона-помещика (Добантон был родом из бюффоновского поместья). Добантон вскрывал животных, изучал скелеты и давал «сухой материал», Бюффон писал о повадках и распространении животных, об их пользе, вообще обо всем, кроме анатомии, что делал помощник. Описания Добантона для того времени были замечательны по своей точности, а его анатомические рисунки на редкость хороши. Позже, когда Добантон покинул Бюффона, получив кафедру, были найдены другие помощники «по анатомической части», правда, не столь прилежные.

«Естественная история, общая и частная, вместе с описанием кабинета короля»[37] — так называлось сочинение, первый том которого был отпечатан в 1749 г. в королевской типографии в Париже. В течение сорока лет Бюффон успел выпустить 36 толстых томов (около 15 000 страниц) большого формата, описав в них млекопитающих и птиц и уделив несколько томов минералогии, «Теории земли» и «Эпохам природы».

Красочность изложения и приятный язык привлекали читателей: Бюффон был первым натуралистом, которого читали не только хотевшие что-то знать, но и просто любители «интересного чтения». Правда, писал Бюффон в очень приподнятом тоне, но это как раз и нравилось французским буржуа, — они восторгались трескучими фразами, мелодрамой авторских слез и наивными сентенциями. Успех был столь велик, что еще при жизни Бюффона его статуя оказалась у входа в «королевский кабинет». Но то был успех популяризатора. Можно сказать: Бюффон — Плиний XVIII в. И как Плиний оказался недолговечным, так и Бюффон быстро ушел в историю. Его заслуга: он сумел заинтересовать широкую публику естествознанием, сумел заставить ее читать книги о животных.

Бюффон любил теоретизировать и обобщать и — так часто случается с диллетантами — его обобщения были малопонятны, — своего рода маточный раствор, в котором никак не наступит кристаллизация. Если для изучения анатомии ему нехватало терпения, то этот недостаток было нетрудно исправить, — стоило завести помощников. Добантон для анатомии, аббат Нидгэм для микроскопии; десятки временных сотрудников и помощников самых разнообразных специальностей проводили нужные «обобщателю» опыты и наблюдения. Неясность мыслей, сбивчивость изложения — этого не исправишь никакими помощниками. Неточность выражений, неустойчивость, слабость обобщений — результаты отсутствия специального образования, наличия большой самоуверенности (отсюда нежелание учиться), а главное — полнейшего отсутствия даже зачатков методологии. Очень умный человек, не лишенный остроумия мыслитель, натуралист с неплохим «чутьем» биолога, Бюффон делал грубейшие ошибки (даже для своего времени), никак не мог связать концы с концами и был, по существу, жертвой своей безграмотности, о которой даже не подозревал.

Ж. Л. Леклерк, граф Бюффон (1707–1788).

Линнеевская система нашла в Бюффоне ожесточенного врага: он не любил педантичности. «Помещать льва с кошкой, говорить, что лев это кошка с гривой и длинным хвостом, — это значит унижать природу вместо того, чтобы описывать и наименовывать», — возмущался Бюффон. Прошло сколько-то лет, и он сам пытается дать классификацию и даже задается вопросом о близости человека к обезьянам. А наряду с этим настойчиво утверждает, что все систематические единицы придуманы человеком для облегчения понимания природы, что «природа не знает предполагаемых семейств и представляет в сущности совокупность индивидов», что не природа, а люди виноваты в том, что не могут понять «реальной последовательности живых существ»…

Сначала Бюффон был защитником постоянства видов, потом он склонился к идее их изменяемости. Но эти изменения следуют заранее намеченному плану, а такой план переплетается у Бюффона с идеей «единства плана». Между мертвой и живой природой — извечная разница: органические молекулы после смерти животного не разрушаются и снова входят в состав тела других животных, а сами молекулы — и разбросаны всюду, и одновременно стремятся к образованию животных и растений, и, на худой конец, образуют микроскопические зародыши. Метафизические представления и астрономические рассуждения Бюффона, его биологические гипотезы и теории в большинстве давно сданы в архив, а намеки на эволюционную идею не выходят из разряда «намеков». Да и эти намеки… мы видим у Бюффона намеки на борьбу за существование, на географическую изменчивость, на значение разновидностей, находим при желании и многое другое, но — это видим, растолковываем мы. Видели ли тогда в них автор и его современники то, что видим мы теперь?

Конечно, пытаясь объяснить происхождение планетной системы и земли, стараясь дать нечто «мировоззренческого» порядка, Бюффон не угодил монахам. И, конечно, у него были неприятности из-за его иногда явно вольнодумных писаний, шедших вразрез с библейскими учениями. Богословский факультет сделал ему не одно «внушение», и граф Бюффон «каялся», обещал «исправиться». Впрочем, его «грехи» были не так велики, да и вряд ли он был убежденным «грешником»: скорее виноват был не он, а его… язык.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК